練馬区上石神井町で破損した軒天の補修工事を行いました

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:高田

練馬区上石神井町にお住まいのH様より、屋根の裏側が外れて落ちてきてしまったので修理の見積をお願いしたいとご相談のお問合せをいただいたことが今回の工事のキッカケでした。

現地にお伺いしてみると、金属サイディングでシックな仕上がりのとてもおしゃれなお住まいでした。築年数はまだ6年とのことで、経年劣化による破損とは感が憎いなといった状態でした。建物を正面から見たときの右側、2階部分の軒天(のきてん)が剥がれていました。軒天は軒裏に取り付けてある板のことで、建物のデザインや、防火地域か否かによって素材が変わってくるという特徴があります。今回の軒天はMDFボードのようなものが使われていました。剥がれたボードはその下の1階の屋根に当たって地面に落ちたようで、屋根材にはヒビが入っていました。

H様のご要望としては今回剥がれた軒天を修理したいとのことだったので、剥がれた部分のみを修理する工事内容でお見積りさせていただき、ご契約をいただきました。

2階の工事なので足場を部分的に設置しての工事となります。MDFボードよりも丈夫な窯業系のサイディングボードを同じサイズにカットして、今回剥がれた部分を埋めた後で、色合わせの塗装を行って工事完了となります。無事に穴が塞がって良かったですと、H様にも喜んでいただけました。

現地にお伺いしてみると、金属サイディングでシックな仕上がりのとてもおしゃれなお住まいでした。築年数はまだ6年とのことで、経年劣化による破損とは感が憎いなといった状態でした。建物を正面から見たときの右側、2階部分の軒天(のきてん)が剥がれていました。軒天は軒裏に取り付けてある板のことで、建物のデザインや、防火地域か否かによって素材が変わってくるという特徴があります。今回の軒天はMDFボードのようなものが使われていました。剥がれたボードはその下の1階の屋根に当たって地面に落ちたようで、屋根材にはヒビが入っていました。

H様のご要望としては今回剥がれた軒天を修理したいとのことだったので、剥がれた部分のみを修理する工事内容でお見積りさせていただき、ご契約をいただきました。

2階の工事なので足場を部分的に設置しての工事となります。MDFボードよりも丈夫な窯業系のサイディングボードを同じサイズにカットして、今回剥がれた部分を埋めた後で、色合わせの塗装を行って工事完了となります。無事に穴が塞がって良かったですと、H様にも喜んでいただけました。

担当:高田

- 【工事内容】

- 破風板・軒天部分補修 部分塗装

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 3日(足場含む)

- 築年数

- 6年

- 平米数

- 約0.25㎡

- 施工金額

- お問い合わせください

- お施主様

- H様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- 保証は付けておりません

- 【工事内容】

- 破風板・軒天部分補修 部分塗装

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- サイディングボード

- 施工期間

- 3日(足場含む)

- 築年数

- 6年

- 平米数

- 約0.25㎡

- 施工金額

- お問い合わせください

- お施主様

- H様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- 保証は付けておりません

突風の影響で軒天が剥がれてしまった

練馬区上石神井にお住まいのH様より、軒裏の板が外れて落ちてきてしまったので状態の確認を修理の見積をお願いしたいとお問合せをいただいたことが今回の工事のキッカケでした。現場にお伺いすると、金属サイディングの外壁と木目の調和がシックでおしゃれなお住まいでした。築年数もまだ6年とのことで、全体的に非常にきれいな状態でしたが丸で囲んだ軒天(のきてん)部分に大きな穴が空いてしまっています。

築年数から考えて経年劣化ではないでしょうから、ここ最近の突風で剥がれてしまったと思われます。雨が直接吹き込むことは稀ですが、この位置に穴が空いていると野鳥が巣を作ってしまう可能性もあります。野鳥は国の法律で守られているため、住み着いて卵を産んだり雛が孵ってしまうと、簡単には撤去ができなくなってしまい非常に厄介な状態になります。もちろん雨が吹き込んでしまえば雨漏りにもつながってくるので、いずれにせよ早めに直したいところです。詳しく調査を進めていきます。

落ちてきた軒天を調査

剥がれ落ちてきた軒天がこちらです。そこそこの大きさ・重さがあり、落ちてきて人に当たれば大怪我をしそうです。人に当たらなくて本当に良かったといったところです。素材は明確には分かりませんが、MDFボードのようなものが使われていました。MDFボードとは木を細胞レベルにまで分解したのち、板として再構成して作る人工の板のことです。軽くて頑丈ですが、石膏ボードなどに比べれば強度は劣ります。厚みは14mmだったので、工事の際は同じような厚みのものを使っていきます。

築年数から考えても経年劣化による脱落というよりは、強風による自然災害と考えるのが妥当です。強風の被害は風災と言って、火災保険の申請対象となることがほとんどです。被害に遭ったからお金がかかってしまうとあきらめる前に、火災保険に入っているのであれば保険の対象にならないかと調べてみることも大事です。

軒天が落下した屋根にひび割れができていた

軒天が落下したのであれば、真下にある1階の屋根にも何か被害が出ているのではと思って、直下の屋根を確認しました。案の定、真っすぐに傷が入っており、ぶつかった衝撃で屋根材にひびが入っていました。屋根材にひびが入るとすぐに雨漏りをしてしまうのではと心配される方も多いのですが、屋根材は表面に見えている屋根材のみで完結しておらず、この下に防水紙と呼ばれる防水用のシートが葺かれています。屋根材の下にある程度の雨水が入ってしまうことはあらかじめ想定されており、防水紙で屋根からの雨漏りを防いでいるというのが屋根の構造です。そのため、屋根材にひびが入ってしまったり、極端な話屋根材が1枚なくなってしまったとしても、防水紙さえ生きていれば雨漏りを起こすことはありません。

軒天は軒先をビス止めしない造りをしていた

剥がれた箇所を良く見てみると、他の軒天も含めて見える部分にはビスが打たれておらず、外壁側の金属サイディングの内側にビスで止めている造りでした。軒先側はボードに合わせた溝が彫られており、この溝に先端をはめることで固定しているようです。外から見たときのデザイン性を重視した造りなのだと思いますが、デザイン性と機能性は相反するものだとよく言われます。今回のケースでも、軒先側にもビスを打っていれば今回のようにボードが落ちてくることはなかったと思うと、デザイン性に重きをおくというのも考え物です。繰り返しますが、落ちていた軒天が人に当たっていたらと思うと、ぞっとします。安全性に配慮した中でデザインを追求してほしいものです。

足場を架けて作業開始

工事の安全基準により、基本的には2m以上の高さでの作業は足場が必要とされています。足場は高額になりがちなので何とか足場無しで工事できないかとご相談を受けることもよくありますが、作業効率を高めるだけでなく職人の命を守る役割も足場にはあるので、極力足場を架けての作業とさせていただけますと幸いです。今回の現場でも足場を架けさせていただきました。とはいえ、工事個所は部分的なものだったので、工事個所だけに特化した部分足場です。これがあるだけで非常に作業がしやすくなります。小さくても倒れないようにしっかりと立てることも足場職人の腕の見せ所です。

落ちてきた軒天の大きさを元にして代替品を作成

もともとの軒天にはMDFボードが使われていましたが、MDFボードだと強度が少し心配だったので、補修箇所にはセメントでできたサイディングボードを使わせていただきました。落ちてきたボードが残っていたおかげでサイズはぴったり合わせることが簡単にできたので、非常に助かりました。もとの板のサイズに合わせて赤ペンで墨出ししていきます。

丸ノコでカットして完成

墨出しのラインに沿って丸ノコでサイディングボードをカットしていきます。丸ノコを使えば簡単に切ることができますが、セメントを切るので切る際にとても大きな音が周辺に鳴り響きます。工事現場ではよく聞く音ですが、聞きなれない音がするとご近所の方は驚いてしまうかもしれません。そんなことにならないように、私たち街の屋根やさんでは工事前の1週間ほど前を目安にご近所の皆様にご挨拶周りもさせていただいております。突然の工事でご心配事も多い中とは思いますが、少しでもご安心して工事に臨めるように頑張らせていただいております。

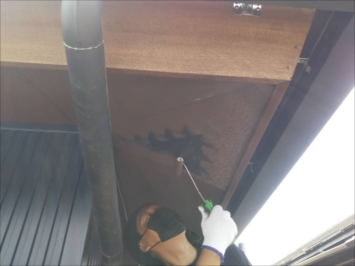

剥がれた場所にビス止めで設置

サイズを合わせたボードを目的の場所にはめ込んでいきます。うまくはまったらステンレス製のビスで固定していきます。外壁側だけでなく、きちんと軒先側もビスを打って固定します。これで再発する確率はグッと抑えることができたと言えるでしょう。

時々建物外部に鉄製のビスが打たれていることを見かけますが、鉄製のビスは当然錆びてしまいます。打たれた瞬間は銀色に光っていてステンレス製のものと見分けがつかないですが、磁石などをくっつけると鉄製のものであればバチっとくっつくので判断することができます。錆は見た目が悪いだけでなく色が他の場所に移ってしまったり、鉄に錆が付着すればもらいザビという現象で錆を浴びた鉄もまた錆びていってしまいます。いことが何もないので、外部に打つビスはステンレス製のものを使うようにしましょう。

その他の部分と同じ色に調色して塗装仕上げ

今回使ったサイディングボードは黒色のものだったので、このままでは非常に目立ってしまいます。初めから同じ色のボードを使うことができれば一番良いのですが、建てた際と同じものを揃えることは非常に困難です。そのため、違う色のボードで施工した後に塗装で仕上げて、色をなるべく目立たないようにすることをよくします。今回もそのパターンで、そのほかの軒天部分の色に合わせて調色した塗料で塗装して仕上げさせていただきました。塗料は塗る前と乾燥した後では若干色味に変化が生じるので、その変化も見越して色を合わせる作業は正に職人技と言えます。塗装するとみるみるうちに張り替えたボードが目立たなくなってきました。

軒天補修工事完成

塗装も終了して、軒天補修工事完成です。さすがに同じボードを使ったわけではないので近くで見ればどこを補修したのかはわかってしまいますが、地面から屋根を見上げてみるとパッと見ただけではわからないレベルでは補修ができました。H様からも綺麗に修理できてよかったですと喜びのお言葉をいただくことができました。

私たち街の屋根やさんでは感染拡大が続いている新型コロナウィルスへの感染対策としてマスクの着用や手指の消毒を徹底して行っております。お問い合わせの際はご安心いただければ幸いです。

記事内に記載されている金額は2021年06月25日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

練馬区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

破風・鼻隠し・ケラバの状態別補修方法を解説!【街の外壁塗装やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

【最新版】火災保険が適用される屋根工事や保険金申請の流れ

火災保険が適用される屋根工事、ってどういうことをイメージされるでしょうか? 昨今は大型台風の上陸や突然の雹による影響で屋根の破損が頻発し、火災保険を利用して無料・もしくは金額の一部負担のみで修理を行うケースも増加しました。 それに伴い火災保険が屋根工事に使えるという認知も広がったため、現状で発生し…続きを読む軒天の雨染みや剥がれの修理方法を事例付きで紹介

「屋根の軒」の「天井」だから軒天。地上から屋根を見上げた時に見える屋根の裏側の部分のことを指しますね。 「軒下」、「軒裏」、「軒裏天井」、「上げ裏」という呼ばれ方もします。 軒天にシミができてきた。 軒天が剥がれてしまった。 修理やメンテナンスをお考えの方へ、軒天劣化の原因や3つの修理方…続きを読むこのページに関連する漫画コンテンツ動画をご紹介

漫画で読むならコチラ

動画で見るならコチラ

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 【練馬区大泉町】モルタルの破風板をケイカル板へ張替え!塗装仕上げで美観と耐久性を確保【破風修理工事】

-

【施工内容】

破風板・軒天部分補修

- 小平市上水南町で強風で破損した軒天と破風をガルバリウム鋼板でカバー工事

-

【施工内容】

破風板板金巻き工事、破風板・軒天部分補修

- 町田市金井にて腐食してしまった破風板の交換工事を行わせていただきました

-

【施工内容】

破風板・軒天部分補修

練馬区と近隣地区の施工事例のご紹介

- セメント瓦の雨漏りを解決した屋根部分葺き直し工事の施工事例(豊島区長崎)

-

【施工内容】

屋根葺き直し

- ベランダ屋根の劣化を解消するポリカ波板交換工事|板橋区大谷口の施工事例

-

【施工内容】

その他の工事

- 【練馬区関町南】雨漏りで落下した庇の改修工事|下地補強・軒天張り替え・雨樋交換まで徹底施工!

-

【施工内容】

庇工事