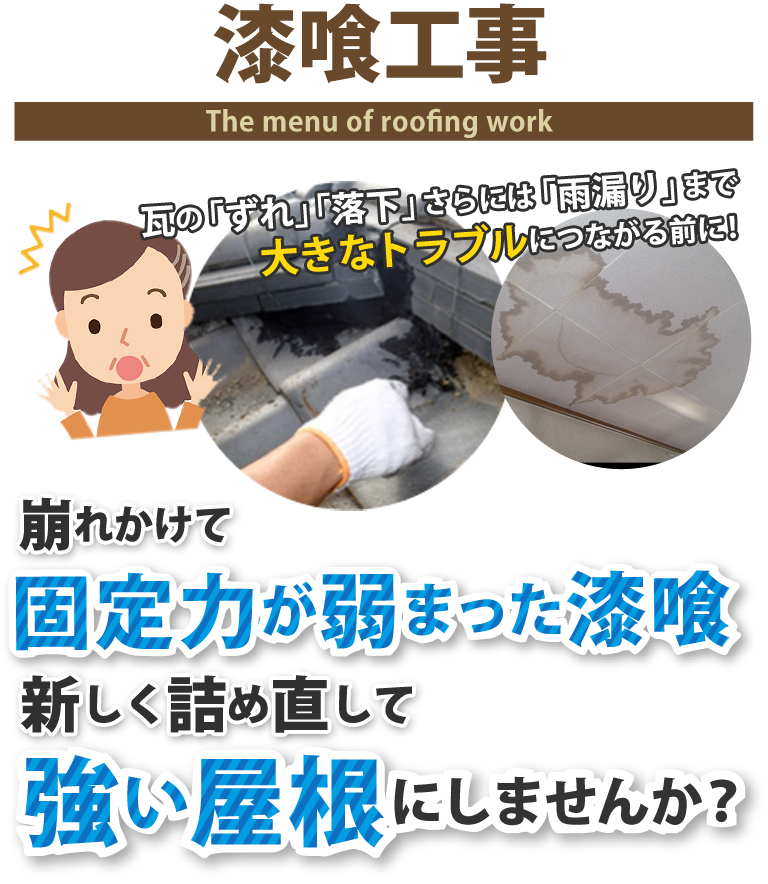

瓦屋根の方へ、漆喰詰め直し・漆喰取直しで長寿命な屋根を目指しましょう

漆喰の歴史は古く、約5000年前から世界中で使われています。瓦や石材の接着、目地の充填、壁の上塗りなど漆喰は様々な場面に用いられてきました。日本が世界に誇る世界遺産「姫路城」、その白鷺と形容される美しい白壁にも漆喰が用いられています。

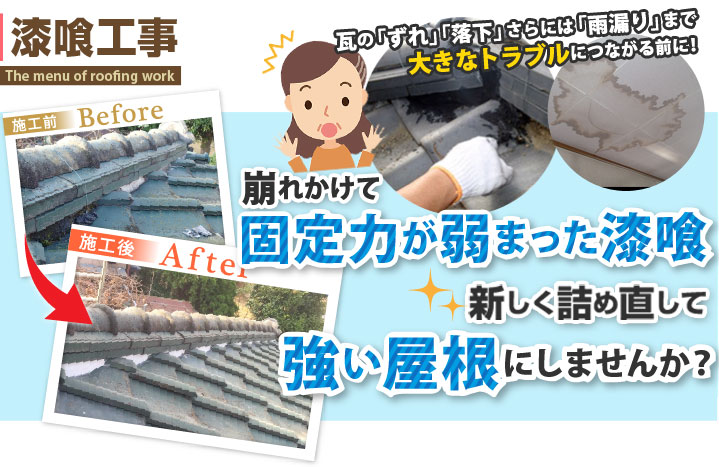

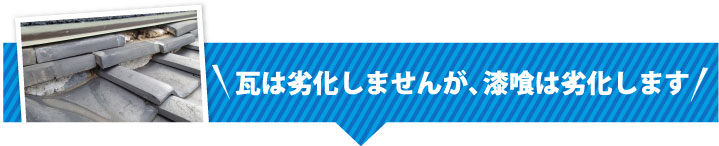

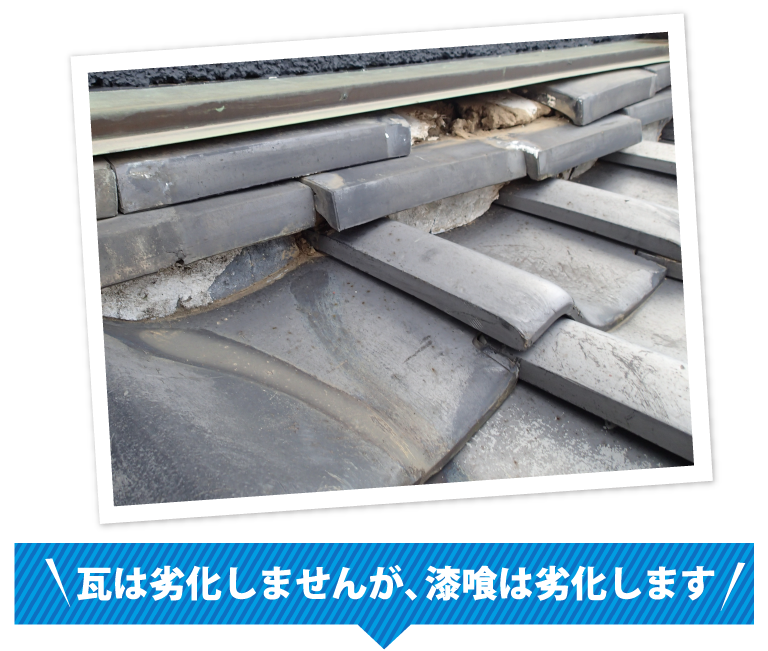

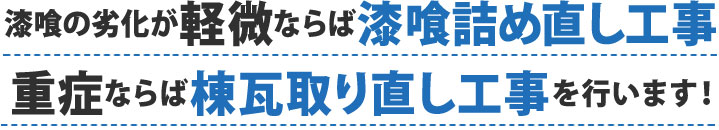

瓦屋根では瓦の固定や接着に漆喰が用いられています。この漆喰も風雨や寒暑、直射日光に晒され続けているので、他の屋根材と同じように時間とともに劣化していきます。目視して、ひびや剥がれが出ている場合は危険です。固定している力が弱まっているので、ちょっとした風や地震で瓦がズレたりします。最悪の場合は落下してしまう可能性もあります。また、ズレた瓦同士が干渉し合って欠けたり・割れたり、そこから雨水が浸入して雨漏りになったりと様々なトラブルを招きます。

目次【表示】

瓦屋根を健全に保つために定期的な点検が必要です

漆喰の劣化と悪影響

漆喰の剥がれ

漆喰の一部落下

瓦のずれ

瓦の割れ・欠け

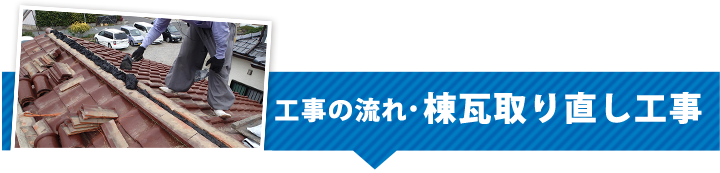

剥がれ、崩れが軽微な場合は…

漆喰詰め直し工事

漆喰詰め直し工事は文字通り、漆喰を詰め直すものです。漆喰の崩れや剥がれなどの劣化が比較的軽微な場合に行われます。

この状態の時にお手入れすれば、メンテナンス費も抑えられます。

剥がれ、崩れが酷い場合は…

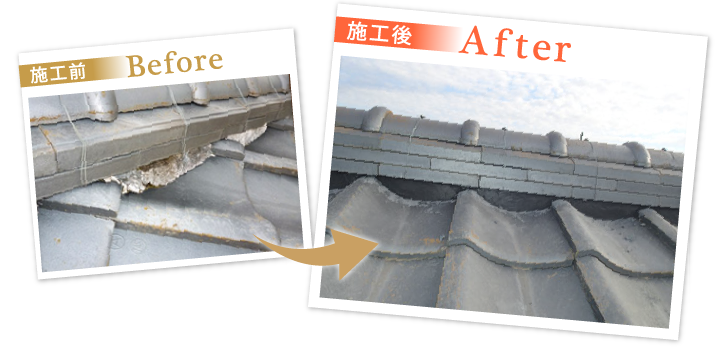

棟瓦取り直し工事

棟瓦取直し工事は棟瓦(屋根の頂上部分の瓦)を一旦取りはずし、再度漆喰を詰め直して、取りはずした棟瓦を再び設置していきます。瓦がズレたり、漆喰が剥がれてほとんどなくなってしまっていたりと重症な場合に行われます。

昔は海藻を炊いてのりを作り、麻すさ(麻の繊維)や藁と塩焼き消石灰を混ぜて作られていました。地方によって混ぜ合わせられる材料が異なるが、主成分は石灰です。現在は合成樹脂を使用した製品や化学繊維を使用したものもあります。

1漆喰の除去

1漆喰の除去

古くなった漆喰を取り除きます。

詰め直し補修はまず古くなった漆喰を取り除くことから始めます。既存の漆喰が残った上に新しい漆喰を詰めてもすぐに剥がれてしまいます。ですのでしっかり取り除いて清掃を行います。右写真をご覧下さい。漆喰を除去した下に茶色い土が見えるのがお分かりいただけると思います。漆喰は経年変化によってひび割れを起こします。漆喰がボロボロになって剥がれると中の土が出てきてしまうので、傷みが見られたら早めに手当てをする必要があります。

2新規漆喰詰め

2新規漆喰詰め

新しい漆喰を詰めていきます。

左写真で塗っている白い物が漆喰です。細かい所まで隙間無く塗っていくことはとても難しいです。更に表面も綺麗にならす必要がありますので、まさに職人技の見せ所と言えるでしょう。この作業を実施する箇所全てに行っていきます。

3漆喰詰め直し工事完了

3漆喰詰め直し工事完了

実施箇所全ての漆喰塗りが終われば工事完了です。

写真は漆喰詰め直しが完了したものです。塗り上がりの漆喰はとても雅な雰囲気がありますね! しっかり補修を行った漆喰は20年は持ちます。長く持たせるためには定期的なメンテナンスをしていくことが大事です。ちょっとしたひび割れでも、放置せずに早めの対処を心がけましょう。

01状況確認

2状況確認

棟や漆喰の状況を確認します。

棟は本来まっすぐになっていなけれなりませんが、ご覧の様に曲がっているのがお分かりいただけるでしょう(左写真)。これは漆喰の大部分が剥がれているためです(右写真)。漆喰が剥がれると中の土が水分を吸って傷みます。それによって棟の固定力が弱り曲がってしまうのです。

02棟撤去

2棟撤去

これまでの棟を撤去します。

左写真は棟瓦を取り外したところです。棟瓦の下には土が盛られています。更にその下に設置されていた、のし瓦も撤去します(右写真)。その下にも土が盛ってあります。この土は棟の大事な土台になっており、漆喰が剥がれて土が流出してしまうと棟を支えられなくなってしまうのです。

03新しい土の盛り込み

3新しい土の盛り込み

実施箇所全ての漆喰塗りが終われば工事完了です。

左写真は古い土を撤去したところです。棟瓦をまっすぐに設置するための目安に糸を張ります(左写真の黄色い糸)。これに沿ってのし瓦と土を設置していきます(右写真)。この後に棟瓦を固定する銅線もこの時に仕込んでおきます。

04銅線の処理

4銅線の処理

棟瓦を設置し、漆喰を詰めていきます。

のし瓦と土で作った土台の上に棟瓦を設置します。左写真が設置前です。ここに更に土を盛り込んだ後、棟瓦を被せます。のし瓦と屋根瓦の間に漆喰を詰め、銅線で固定していきます(右写真)。

05銅線の処理

1これまでの雨樋の撤去

飛来物が銅線に引っ掛からないよう処理します。

銅線での固定が終わりましたら、余った部分を左写真のようにしっかりと取りまとめます。このように丸めておかないと、小枝やレジ袋などが飛んできた際に引っ掛かったりするからです。もし、レジ袋が引っ掛かったままになると風の影響を受けやすくなりますし、そこに雨水が溜まる可能性もあります。こうした小さな処理も屋根工事では大事な部分です。

06棟瓦取り直し工事完了

6棟瓦取り直し工事完了

鬼瓦の周りにも漆喰を詰めて、固定します。

鬼瓦を元の位置に戻し、漆喰で固定します(左写真)。漆喰が乾けば、棟瓦取り直し工事は完了となります。まっすぐな棟は見ていて気持ちが良いものですね!

この記事の監修者

富田 功義

▼保有資格

2級建築施工管理技士・雨漏り診断士・一般建築物石綿含有建材調査者

20,000棟以上の施工実績を持つ『街の屋根やさん』多摩川支店の支店長。

赤外線カメラを使用した雨漏り調査など、幅広いお悩み事に対応可能なリフォームアドバイザー。

関連するブログ一覧

瓦屋根のメンテナンス方法まとめ|長持ちさせるためのチェックポイントと対処法

瓦屋根は長く住まいを守ってくれる優れた屋根材ですが、定期的なメンテナンスでさらに安心して使い続けられます(^^♪瓦は丈夫でも、周辺の漆喰や棟部分は徐々に劣化が進むため、日頃のチェックや早めの対処がとても大切です。 この記事では、瓦屋根の特徴や劣化のサイン、そして長く維持するためのメンテナンス方法について分かりやすく解説いたします!大切なお住まいを守るための参考にしてみてくださいね(^^)/ ...続きはこちら

瓦屋根のメンテナンスが必要な理由 瓦屋根は耐久性に優れ、美観も長持ちする屋根材です。しかし、年月が経つと漆喰の劣化や棟瓦のズレなどが起こり、放置すれば雨漏りや構造の損傷につながる恐れがあります。 特に棟瓦部分は風雨の影響を受けやすく、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。足立区西新井の住宅で撮影した写真でも、典型的な劣化症状が確認されました。 棟瓦の漆喰が剥がれる症状 棟瓦を固定する漆喰は、経年...続きはこちら

棟瓦とは?ズレ・漆喰の剥がれに注意!補修工事と点検の重要性を解説

瓦屋根の頂点にある「棟瓦(むねがわら)」は、屋根を雨や風から守るとても大切な部分です。 普段はあまり目にすることがありませんが、実は雨漏りや瓦の落下を防ぐ重要な役割を果たしています。 今回は、棟瓦の基本的な役割から劣化症状、補修方法、そして長持ちさせるためのメンテナンスのポイントについてわかりやすく解説いたします!ぜひ参考にしてみてくださいね(^^)/ 棟瓦とは?屋根を守る大切な役割 ...続きはこちら

関連する施工事例一覧

- 足立区堀之内にて築30年が経過し劣化が見られる漆喰の詰め直し工事を実施

-

【施工内容】

漆喰詰め増し

- 瓦屋根の漆喰詰め直しで雨漏りを予防!江東区北砂でのメンテナンス施工事例

-

【施工内容】

漆喰詰め直し

- 瓦屋根の棟補修と漆喰詰め直しで雨漏りを未然に防ぐ!【葛飾区新小岩の施工事例】

-

【施工内容】

屋根補修工事 瓦屋根工事 漆喰詰め直し

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。