雨樋とは?種類と形状・素材を一挙解説!修理時に確認したい雨樋基礎知識

更新日 : 2025年06月29日

更新日 : 2025年06月29日

雨樋にも種類があるのをご存じでしょうか。

その種類(形状や素材)によって価格はもちろんのこと、特徴も異なります。

「強風で雨樋が突然外れた!」

「雨降りの日に見上げると雨樋から大量の水が漏れている」

このような場合にはできるだけ早めの修理をおすすめします。

雨樋の交換や修理を検討されている方へ、雨樋の種類、形状や素材による違いをご紹介していきます。

ぜひご参考にしてください。

目次【表示】

近年ますます増え続けている大型台風や集中豪雨。

そんななか、

雨樋が割れてしまった

雨樋から水があふれてきて困る

街の屋根やさんではこのような雨樋に関するお問合せも多くいただきます。

特に長く使用している雨樋では、強い風や大量の雨に耐えられず破損してしまうケースが少なくありません。

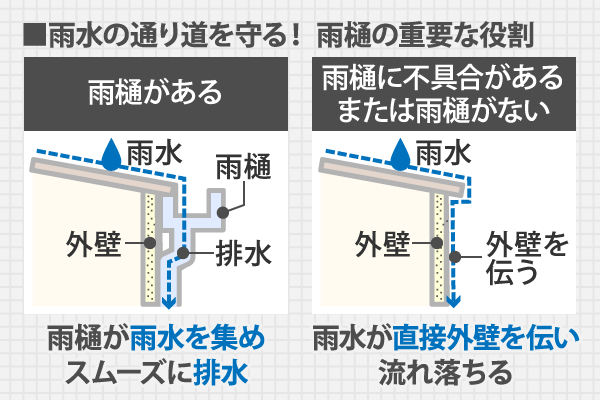

雨樋はご存じのように、流れてくる雨水を受け止め地面の方へと向かって排水するものです。住宅を守るために意外と重要な役割をもっています。

雨樋交換をお考えの方は、単に「交換できれば良い」ではなく、長くしっかりと機能してくれるように種類や素材を見直してみましょう。

雨樋(あまどい)とは建物の屋根に降った雨水を集め、地面や排水設備へと適切に導くために設置されている建材です。

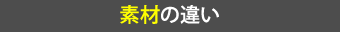

雨樋に使われる素材は軽量で安価な塩化ビニル(塩ビ)が最も一般的でしたが、最近ではより耐久性を重視したガルバリウム鋼板などの金属製のものも数を増やしています。

※雨樋の素材は「雨樋の種類:素材の違い」にて詳しく解説しています!

雨樋がないとどうなる?役割や見落としがちなリスク

雨樋の役割は普段の生活ではあまり意識しないかと思いますが、「もし雨樋が無かったらどうなるのか」という視点で考えてみると深く理解しやすいです。

雨樋の取り付けられていない住宅では、屋根に降った雨水がそのまま流れ落ち、地面に直接当たることになりますよね。

これにより、以下のような複数の問題が発生する可能性があります。

外壁の汚れ

雨水が勢いよく地上に落ちることで泥水が跳ね、外壁に汚れが付きやすくなり、傷みの原因となることもあります

基礎の劣化

外壁同様、地面の泥が跳ね返ることで建物の基礎部分が傷みやすくなります

水たまりやぬかるみ

排水がうまくいかず、庭や通路に水がたまってしまい、日常生活が不便になることも

外観への悪影響

排水が上手くいかないと湿気が溜まりやすくなり、お住まいの外観にカビやコケといった悪影響にも繋がります

騒音トラブル

屋根から直接雨水が落ちることで、大きな音が発生します。場合によってはご近所トラブルの原因になるかもしれません

このような状況が続くと、建物自体の寿命を縮めてしまう可能性も否定できません。

雨樋は、目立たないながらもお住まいを静かに支えている存在なのです。

「とゆ」「とよ」との違いは?

「雨樋」は通常「あまどい」または「あまとい」と読みますが、「とゆ」や「とよ」という呼び方もあります。

ややこしく感じますが、実際にはどの呼び方も同じものを指しています。

大手メーカーの商品名に「トヨ雨どい」という言葉が使用されていたことなどから、意外にも「とよ」などの呼び方が浸透していることが分かります。

あまり無いことではありますが、雨樋工事を業者に依頼する際に「とゆ工事」「とよの修理」といった表記があっても、いずれも雨樋に関する施工であることに違いはありませんので、安心してご相談してみてください。

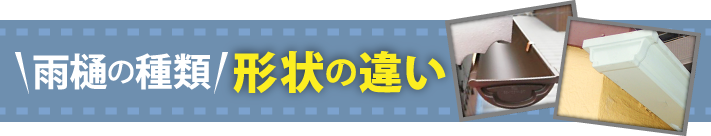

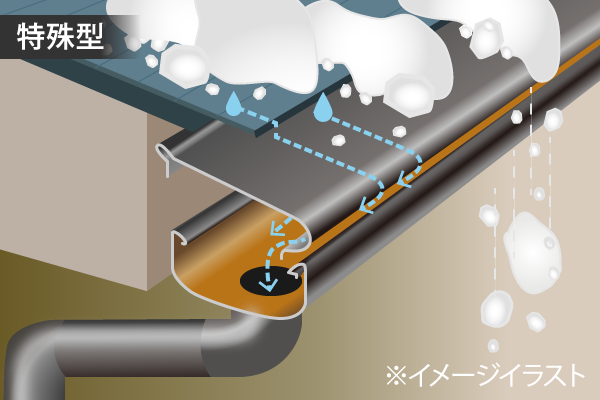

雨樋の種類を検討される際には、大きく分けて次の2つを知っておくと良いです。

✅ 半円型(半丸型)

✅ 角型

✅ リバーシブル型

✅ 特殊型

✅ 内樋型(箱樋型)

✅ 塩化ビニール樹脂(塩ビ)

✅ スチール

✅ ガルバリウム鋼板

✅ 銅

✅ アルミ、ステンレス

その中でも一般住宅によく使われる種類はこちらです。

最もポピュラー:半円型(半丸型)

雨樋の中でも一番よく知られている形状の種類が「半円型」です。

「半丸型・半月型」とも言い、筒を半分に切ったような形をしています。

一般住宅の雨樋として長く使われてきた形状ですから、ご自宅の雨樋が半円型という方も多いでしょう。

形状がとてもシンプルで、コスト面でもリーズナブルな種類です。

雨樋交換の選択肢としては定番中の定番です。

大容量でおすすめ:角型

角ばった断面をしている「角型」の形状の雨樋は、かつて主流だった半円型に代わって、近年よく見られるようになりました。

角型の雨樋は、半円状の雨樋よりも受け流す水量が多いという特徴を持っています。

※サイズによっては大容量の半円型もあります。

大容量ですから、豪雨の際でもしっかりと雨を受け止めて排水してくれるので安心感があります。

デザイン的にもスマートに見えるので、最近の新築にも多く使われています。

現在半円型の方も、雨樋交換時には是非検討してほしい形状です。

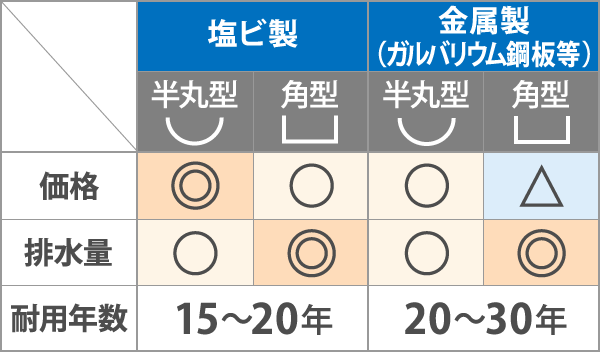

半円型と角型の良いとこ取り:リバーシブル型

半円型と角型の形状が半分ずつ混じった「リバーシブル型」もあります。

断面を見ると、一方が丸みを帯び、逆側が角ばっています。どちらを表面に出すかは自由です。

「丸みのある形状がいいけれど、流水量もほしい」というケースでの選択肢として選ばれる形状です。

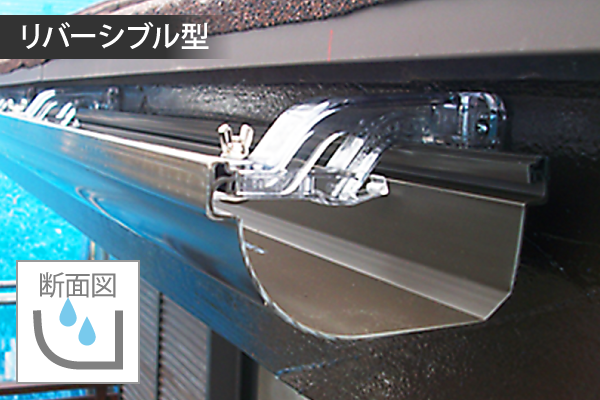

雪国仕様:特殊型

雪国で採用されることがあるのが「特殊型」です。

雪が多く降る寒冷地域の場合、屋根の雪が溶けて雨樋内部に流れ、それが低温で凍って雨樋が破損することがあります。

覆いを設けた特殊型は、雨樋本体内部へのダメージを防いでくれる形状です。

屋根の雪下ろし時や、屋根上の雪が落ちた時などに傷つくことを防ぐような構造となっています。

ただ、流水量はあまり確保できず、降雪リスクがない地域では候補にあがるケースはありません。

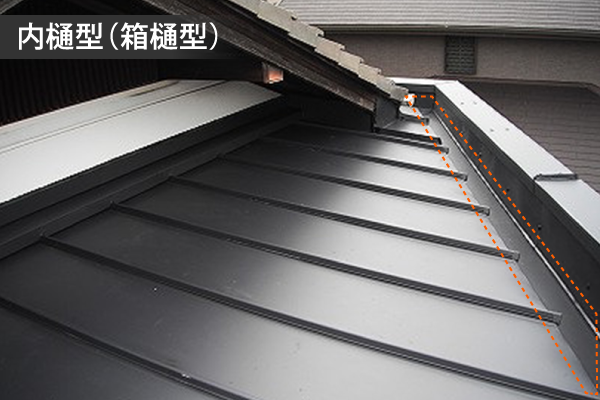

内樋型(箱樋型)

雨樋を外側に見せず、屋根の内側に隠すような形状が「内樋型(箱樋型)」です。

すっきりとした印象になることから、デザイン性の高い外観を重視したい人によく選ばれます。

ですが、雨漏りのリスクが高い形状となっており、詰まりによるオーバーフローなどで屋根の内側を傷めていても分かりにくいことがデメリットとして挙げられます。

「詰まりから排水不良を起こしていないだろうか」「想定外の場所から雨水が漏れていないだろうか」という確認が通常の雨樋以上に必要になるでしょう。

内樋型の雨樋から通常の吊りタイプへの交換も可能ですが、かなり大掛かりな工事となります。

雨樋は、素材にもバリエーションがあります。

形状と同じように「どんな素材の雨樋か?」によって特徴が異なります。

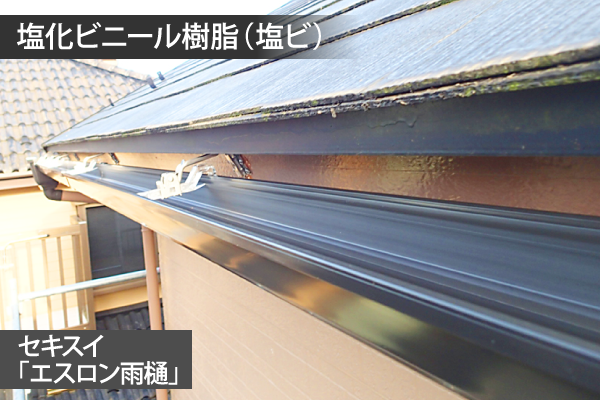

塩化ビニール樹脂(塩ビ)

雨樋の素材のなかでも、よく選ばれているのが塩化ビニール樹脂製のものです。

代表的な製品:セキスイ「エスロン雨樋」

塩化ビニール樹脂製の雨樋の大きなメリットが安さです。

他の素材と比べると安価で、豊富なバリエーションからご自宅に合ったタイプのものが入手できます。

樹脂特有の柔軟性があるので、多少負荷がかかってもすぐに曲がるようなことがありません。

「塩ビ」とも呼ばれる塩化ビニール樹脂は、柔軟性があって施工しやすく、さまざまな建築素材として使われています。

しかし耐熱性と耐衝撃性に乏しいため、紫外線や雨風といった自然の影響を受けやすく、他の素材と比較して劣化しやすいというデメリットがあります。

経年で柔軟性が失われたところに強い風を受けて破損…というケースも少なくありません。

価格的には魅力があるものの、耐用年数の短さが難点です。

耐用年数の短さについては、塗装工事による塗膜の保護である程度のカバーは可能ですので、メンテナンスが特に重要な素材と言えるでしょう。

スチール

スチール(鋼)の心材を樹脂で覆ったタイプの雨樋が人気です。

パナソニックでは一部の雨樋にこのスチールと樹脂のハイブリッドタイプを採用しています。

代表的な製品:パナソニック「アイアン」

腐食しない樹脂で覆われていますから錆びにくく、それでいてスチールの強さを併せ持った雨樋です。

見た目にも優しい印象で、カラーラインナップも豊富です。

価格は塩ビ樹脂製のものよりやや高額ですが、強度とのバランスが取れています。

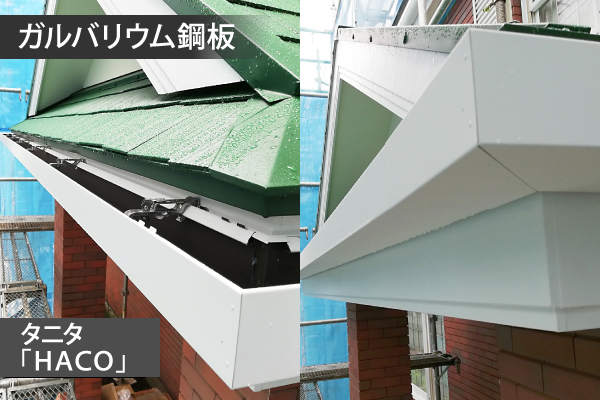

ガルバリウム鋼板

屋根材として注目度の高い素材の「ガルバリウム鋼板」は、雨樋としても使われることがあります。

代表的な製品:タニタ「ガルバリウム雨とい」

屋根材や外壁材では近年ますます普及しつつあるガルバリウム鋼板。

アルミニウムと亜鉛でめっきされていることで素地の鉄部が錆びにくく、耐久性が高い金属素材です。

その高い耐久力は雨樋としても発揮されるでしょう。

金属特有のシャープさも魅力です。

塩化ビニール樹脂素材と比べると、価格的には高めな点がデメリットと言えるかもしれません。

「耐久性があって長持ちする」という特徴を総合的に考えると、施工時に材料や施工費で高額と感じても、長い目で見るとおすすめの素材と言えるでしょう。

雨樋修理・交換工事には足場が必要になることが多いため、後々のメンテナンスコストを抑えやすいということは想像以上に出費を減らすことにも繋がります。

足場の費用相場

費用相場:20万~25万円(お住まい全体に足場を仮設した場合)

平米単価:700〜800円/㎡

▼ガルバリウム鋼板をもっと詳しく

銅

光が反射するときらきらと輝くような色味の銅は、その美しさが特徴の素材です。

豪華な印象があるため、お寺などの雨樋として使われる傾向にあります。

独特の光沢を持つ銅製の雨樋は、意匠性の高さがメリットです。

和風のお住まいなら、豪華で煌びやかな雰囲気が感じられるでしょう。

銅製の雨樋は長年使っているうちに酸化によって独特の緑青へ変化するのも魅力で、あえて酸化を進めさせることもあります。

銅は金属の中でも錆びにくく耐久性もあり、素材の風合いの変化を楽しみつつ、雨樋を使い続けることができます。

銅板屋根のお住まいなら、統一感のある見た目になるでしょう。

本来であれば錆びづらく丈夫な銅製の雨樋ですが、近年問題視されている「酸性雨」での穴あきのリスクがあります。

雨が滴り続ける箇所を中心に、酸性雨の影響を受ける部分に穴があいてしまうケースがあるのです。

しかし、穴が開きにくいよう加工された以下のような製品もあるのでおすすめです。

パナソニック「匠シリーズ」

…ステンレス素材に銅をめっき

タニタ「スーパー銅雨とい」

…内側を特殊塗料でコート

また、他の金属と比べると高額になります。

ただ、金額的に高いとしても耐久性に優れているのは魅力点となるでしょう。

アルミ、ステンレス

熱の影響を受けづらく、錆びに強い「アルミ」や「ステンレス」の素材の雨樋もあります。

高耐久という特徴を持ちながらも、ほかの素材の雨樋と比べると価格面で高額になってしまうため、一般住宅ではほぼ使われることがありません。

オススメの雨樋商品をご紹介!

街の屋根やさんで雨樋交換を対応させていただく場合、オススメすることの多い商品が積水化学工業株式会社のΣ90(シグマ90)です!

▼Σ90(シグマ90)のメーカー紹介ページはこちら

実は特定のメーカーに限らず、雨樋は製品の変更サイクルが早いため、使用しているものがいつの間にか廃盤になっているといったケースが散見されます。

廃盤品になると、部分的な破損であっても在庫が入手できず、全体的な雨樋交換が必要になることもあるのです。

その点、「Σ90」はロングセラーの雨樋となっているため、廃盤品になって在庫が手に入りにくいという心配が薄く、いざという時の修理対応がしやすい点が大きなメリットとなっております。

そういった利点を加味し、街の屋根やさんでは工事後もご不安を抱えにくい雨樋製品を中心にご提案させていただいております。

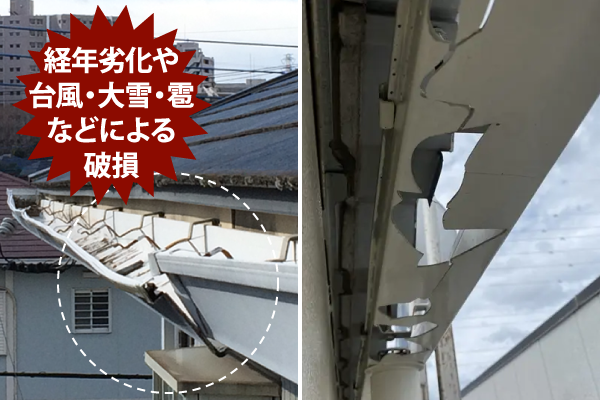

雨樋には、経年劣化や自然災害の影響によって不具合が生じることがあります。

以下のような症状が見られた場合は、修理または交換を検討するタイミングと言えるでしょう。

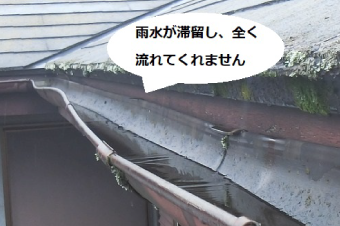

雨水が溢れている(オーバーフロー)

軒先に設置されている「軒どい」や、そこに接続されている「集水器」にゴミや落ち葉が詰まっていたり、軒どいの傾きが適切でない場合に、雨水が溢れてしまうことがあります。

詰まりや雨樋自体の歪みが疑われます。

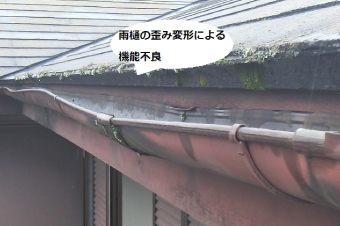

雨樋の破損

経年劣化や台風・大雪などによる損傷では、ヒビ割れや歪み、大きな欠損が発生し、雨水を適切に流せなくなります。

近年では突然の降雹によって雨樋に穴が開いてしまったというご相談も多く頂きました。

自然災害が原因での雨樋破損は、火災保険を使って直せるかもしれません。

まずは加入している保険会社に連絡を取ってみましょう!

▼関連ページ

金具の劣化・破損

不具合を起こすのは雨樋本体だけではありません。

雨樋を支える金具が錆びていたり、折れることで固定力が弱まり、雨樋自体が傾いたり外れたりする恐れがあります。

継ぎ目のずれや水漏れ

軒どいや竪どいのつなぎ目がずれてしまうと、その隙間から雨水が漏れ出し、排水機能が低下する原因となります。

こうした劣化を放置してしまうと、外壁や基礎への影響が広がる恐れもありますので、気づいた段階で業者へご相談いただくことをおすすめします。

雨樋の寿命を延ばし、その結果として建物全体の保護にも繋がるのが日頃のメンテナンスです。

簡単にで構いませんので、定期的な点検を行いましょう

破損や歪み、繋ぎ目のずれなどがないか、定期的に目視で点検するのが理想的です。

特に台風や大雪の後には不具合が発生していないか早めに確認し、必要に応じて火災保険を活用した修理を検討しましょう。

雨樋清掃で詰まりを防ぐ

雨樋には落ち葉・泥・砂などが溜まりやすく、詰まりが原因で水が溢れてしまうケースも少なくありません。

年に1〜2回ほどの掃除が理想です。

※高所作業には十分な注意が必要です。

ご自身での作業に不安がある場合は無理をせず、専門業者への依頼を行ってください。

また、落ち葉が頻繁に詰まるような環境では、落ち葉よけネットの設置も有効な対策となります。

▼関連ページ

ご存じのように、雨樋はいくつかの部品がつながって構成される「雨水の排水システム」です。

そのため、傷みや劣化がある箇所を部分的に修理(交換)することもできます。

この場合、既存の部分とつなぎ合わせる必要があるため、基本的には今あるものと互換性のある形状のものを使用して施工・交換します。

ただ、全体的に経年劣化がある場合なら、全交換がおすすめです。

特に塩ビ樹脂製なら、20年を過ぎた頃には寿命と言われるような耐久性の雨樋です。

現状で問題のある場所のみの部分交換をしても、他に“破損予備軍”のような箇所があるはずです。

費用をおさえるために部分交換をしても、すぐにほかの箇所も破損する可能性が高い状況と言えるでしょう。

何度も雨樋の修理が発生すると、都度かかる足場代もかなり嵩んできてしまいます。

それであれば、いっそ今後のメンテナンス費用を抑えるために全交換を行ってしまった方がオススメなんです。

雨樋清掃

雨樋清掃の費用相場

→33,000円~

今後の詰まり対策として落ち葉除けネットの設置もオススメです。

落ち葉除けネットの設置

→4500円~/m

部分交換の場合

破損した箇所のみ修理(交換)の費用

→数万円程度~(+足場代)

足場仮設が必要な場合は、これに足場代としてさらに数万円~(足場面積による)が加算されます。

全交換の場合

すべての雨樋を新しいものに交換する費用

→約10万円~60万円(+足場代20万円程度)

雨樋の種類によって金額は大きく変わります。

また、2階建て以上ならほとんどの場合、足場が必要になります。

足場代はそれなりに高額なので、せっかく足場を仮設するのであれば、雨樋は部分交換ではなく全交換してしまった方がお得かもしれません。

屋根リフォームでの雨樋交換は必須ではありません

例えば屋根葺き替え工事では屋根全体を解体しますが、「野地板の長さを調整することで既存雨樋まで水が落ちるように葺き替える」といった対応を行うことがあるため、雨樋交換まで必要になるケースは少ないです。

また、屋根カバー工法などの軒の出の長さが変わる場合においても、「改修用セットバック唐草」「セットバックスターター」などの専用部材を用いることで雨樋交換をせずとも排水を行える可能性があります。

ただ、やはり雨樋交換工事には足場が必要になりますので、足場仮設を行う屋根リフォーム時にセットでメンテナンスをしてしまうことがオススメです。

▼関連ページ

「我が家は全交換した方がいいの?」とお悩みのときは、街の屋根やさんにぜひご相談ください。

樹脂製雨樋からパナソニック「シビルスケア」へ交換

雨樋の不調により、雨水が流れずに溜まってしまうということでお困りでした。

使用されていたのはタキロン半丸105という樹脂製の雨樋ですが、歪みや汚れから長年使用されている様子が分かります。

点検の日、雨は降っていませんでしたが、軒樋には水が溜まっている状態でした。

古い雨樋ということで、全て交換することでの解決策をご提案いたしました。

雨樋と支持金具を撤去し、金具の穴を変成シリコンで塞ぎます。

固定力の観点から、前の場所とはずらして新しい支持金具を設置するのが基本です。

雨樋には水を流すために傾斜を付けます。

軒に目安となる水糸を張り、それに沿って金具を設置していくのです。

実は、この金具の間隔(ピッチ)は地域ごとに違います。

一般的に使われるのは900㎜、600㎜、450㎜で、積雪の多い地方ほど間隔は狭くなります。

間隔は狭い方が軒樋は丈夫になりますが、その分金具が多く必要になります。

お住まいの環境に合わせた適切な提案ができる業者を選びましょう。

新しい雨樋はパナソニック「シビルスケアPC50」という、芯にスチールが使われている種類で丈夫な雨樋になりました。

内側から吊るタイプのため、金具が表面に出ないことで見た目にもきれいになり、職人の丁寧な仕事にご満足いただけました。

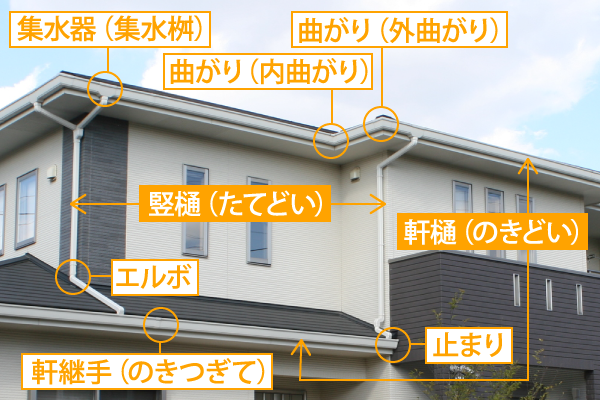

雨樋の構造と各部位の名称

・軒樋

「軒樋(のきどい)」は、屋根の雨水をはじめに受ける部分です。

屋根の軒先に横方向に沿って取り付けられます。

・集水器(集水枡)

集水器は軒樋に流れる雨水を竪樋へと流す連結部です。

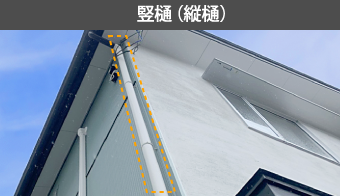

・竪樋(縦樋)

集水器で集められた雨水は、垂直に取り付けられた竪樋(たてどい)へと流れ、地面方向へと向かって排水されます。

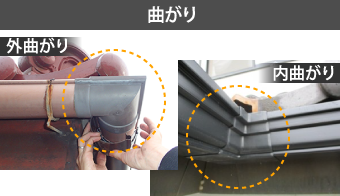

・曲がり

軒樋の角をつなぐ連結部です。

特に外曲がりは負荷を受けやすい部分です。

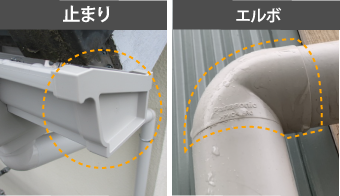

その他、軒樋の継ぎ目となる「軒継手」、軒樋の端へ取り付けて水を止める「止まり」、曲がる箇所に角度をつける「エルボ」などといった様々な部材により構成されます。

普段は目立たない雨樋ですが、実はお家を陰ながら守ることに大きな力を発揮しています。

ちょっとした不具合なら「少し様子を見てみよう」と軽く考える方もいますが、お住まいの寿命とも関わる重要なものですから、不安を感じたときが交換時期と言えるでしょう。

雨樋交換の際には、形状や素材の種類にも着目してみてください。

価格に目が行きがちですが、丈夫さにもこだわることで大規模自然災害が発生しても破損を回避できる可能性が高まります。

また、雨樋は意外と目に付くものですので、色やデザインを変えればお家のイメージチェンジにもつながります。

街の屋根やさんでは、ご自宅の状況を無料点検にて確認し「雨樋を交換したほうが良い?」「どんな種類の雨樋が良いか?」についてご提案いたします。

落ち葉除けネットなど詰まり対策、自然災害で破損した場合の火災保険の活用などのご相談もお受けしております。

雨樋の修理・交換も街の屋根やさんへまずはお問合せください。

雨樋の種類と素材を解説!

交換・修理時に確認したい雨樋基礎知識まとめ

●雨樋には形状や素材など種類の違いがあります。交換の際にはご検討ください

●一般的に角型の方が排水量が高く、近年のゲリラ豪雨や大型台風対策におすすめです

●塩ビ樹脂製の雨樋は安価ですが耐用年数が短いデメリットがあります

●耐久性の高い雨樋をお求めなら、価格が上がったとしてもスチールやガルバリウム鋼板が使われているものをおすすめします

●長く使用している雨樋なら、部分交換より全交換が安心です

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。