瓦屋根は地震に弱い?地震対策チェックポイント

更新日 : 2025年05月14日

更新日 : 2025年05月14日

漫画でページの内容を先読み!

2024年1月1日午後4時10分頃、石川県能登地方を襲った大地震。

マグニチュードは7.6と大きく、1995年に起きた阪神・淡路大震災(M7.3)、2006年に起きた熊本地震(M6.5)を上回る規模でした。

発生から数か月経った現在も、未だ避難者は多く、復旧にとても時間がかかっています。

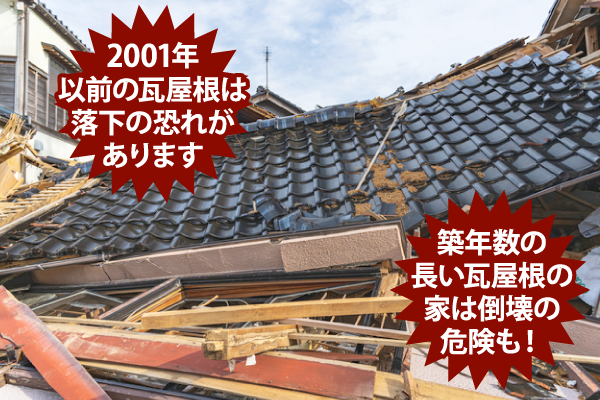

特に被害の大きかった輪島市と珠洲市では、古い住宅や建物の倒壊が目立ちました。その多くが、昔ながらの工法で建てられた瓦屋根だったことはご存知でしょうか。

ガルバリウム鋼板やスレートなど軽量の屋根材が主流となっているなか、重い瓦屋根の耐震性を心配されている人は多いでしょう。

瓦屋根の耐震性が気になる人へ向けて、従来工法による瓦屋根の問題点と地震対策について解説していきます。

目次【表示】

能登半島地震で大きな被害を受けた建物のほとんどが、昔ながらの工法で建てられた瓦屋根の家でした。

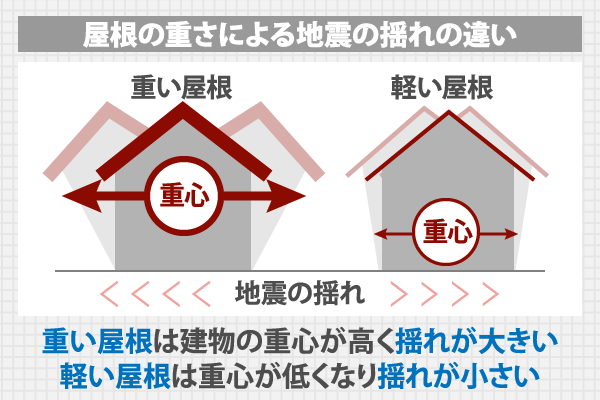

瓦は1枚あたり約3kgの重さがあり、土葺きの土や下地の重さもあわせて1坪に換算しただけでも約240kgと相当な重量になることは想像に難くありません。

瓦屋根は非常に重いがゆえに、家の重心が上がり地震時の揺れが大きくなるといわれています。そのため、近年では、重い瓦屋根より耐震性に優れたガルバリウム鋼板やスレートといった軽量の屋根材を選ぶ人が増えています。

屋根材が軽いほど建物自体の揺れは小さくなりますが、重い瓦屋根だからといって必ずしも倒壊の危険があるというわけではありません。またガルバリウム鋼板やスレートといった軽い屋根材だから絶対に倒壊しないというわけでもないのです。

家の耐震性は、屋根の材質や重さだけでは決まらないということをまずは頭に入れておいてください。

確かに能登半島地震で倒壊した建物のほとんどは、築年数が長く古い工法で建てられた家ばかりでした。

しかし、瓦屋根でも、新しく制定された「ガイドライン工法」※で施工された調査対象の住宅は倒壊せずに被害を免れていたことがわかっています。

能登半島地震で瓦屋根の家の被害が大きかったのは、昔ながらの工法で瓦が固定されていなかったこと、家そのものの耐震性能が不十分なままだったことが要因といえるでしょう。

※国土交通省 国土技術政策総合研究所「令和 6 年能登半島地震による建築物の津波被害及び瓦屋根の地震被害現地調査報告 速報」より引用

※「ガイドライン工法」とは

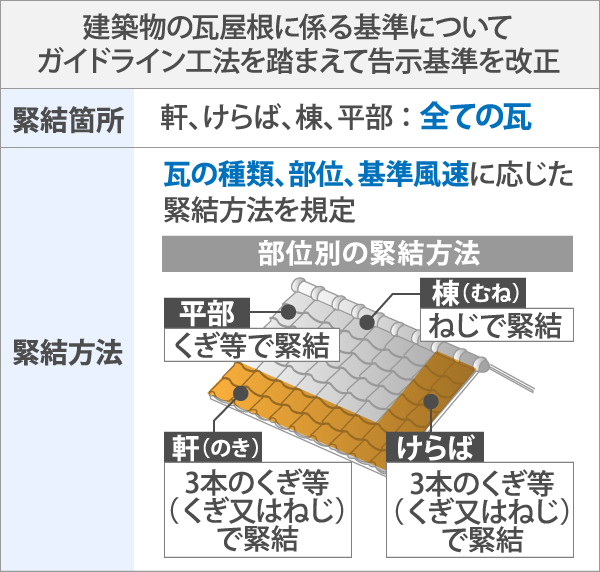

2001年に制定された「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した施工方法のこと。平部(屋根)の瓦は全て釘打ち、棟部は芯材・補強金物を用いて施工することが推奨された。

能登半島地震で倒壊した建物の多くが、築年数の長い耐震性能の不十分な住宅でした。

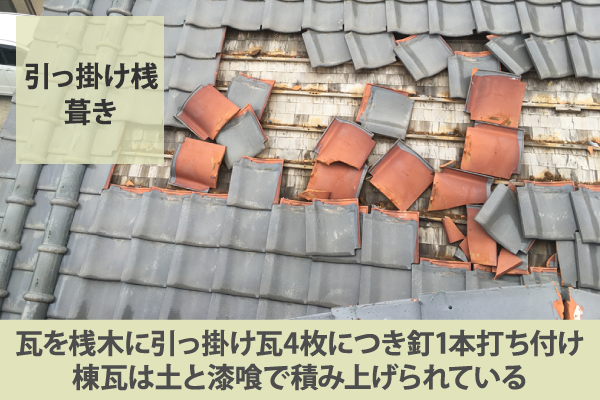

そして、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の制定前に建てられた瓦屋根の住宅は、そのほとんどが土葺きもしくは引っ掛け桟葺きで施工されており、屋根の下地に固定されていない瓦が崩落したことで地域全体に大きな被害をもたらしました。

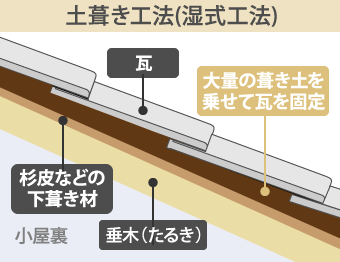

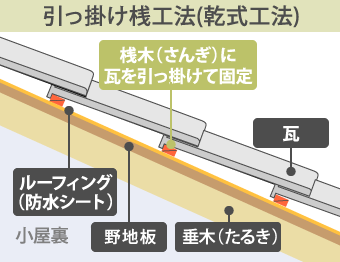

瓦屋根の施工方法の違い

| 土葺き | 土で屋根瓦を固定する工法 (1923年の関東大震災と1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに、倒壊の危険が周知され施工数は大幅に減少) |

| 引っ掛け桟葺き | 桟木を屋根の下地に留め、瓦を桟木に引っ掛けて釘で固定する工法 (瓦4枚につき釘1本を打ち付けるが、棟瓦は土と漆喰で積み上げられているのが主流) |

| ガイドライン工法 | 瓦を桟木に引っ掛けて、瓦1枚につき釘1本を打ち付けるのを最低基準とした新しい工法 地域ごとに風速や地表面区分の基準も設けられる |

昔ながらの土葺きは、土の粘着力だけで固定するため経年劣化により瓦が剥がれやすく、地震で落下する危険が非常に高くなっています。

引っ掛け桟葺きは現在も使われている工法ですが、ガイドライン制定後は打ち付ける釘の本数が増え、明確な基準を設けたことでより頑丈で強い仕様に変わりつつあります。

ガイドライン工法による瓦屋根が能登半島地震で落下しなかったことから、瓦屋根が地震に弱いのではなく、瓦屋根のこれまでの施工方法が地震に弱かったことが明らかになったのです。

▼関連記事

築年数が長く土葺きの瓦屋根は、地震や台風対策として葺き替えが推奨されます。今のままではダメなのか?おすすめのリフォーム方法とともに解説します。

ガイドライン工法による最新の瓦屋根は、高耐久性や美観という瓦本来の持ち味をいかしつつ、地震に備えた対災害化が進んでいます。

2022年1月からは新築住宅では全ての瓦の固定が義務付けられています。さらに、災害に強い防災瓦が使われていることがほとんどです。

とはいえ、築年数が古い瓦屋根の家はまだまだ多く、予期せぬ地震で瓦の落下・倒壊してしまうリスクを抱えたままです。

屋根は外壁とともに家を守っているとても重要な部分なので、現在古い瓦屋根の家に住んでいるという方は以下の3つの地震対策を強くおすすめします。

① ガイドライン工法での棟取り直し

② 防災瓦への葺き替え

③ 軽量な屋根材への葺き替え

①ガイドライン工法での棟取り直し

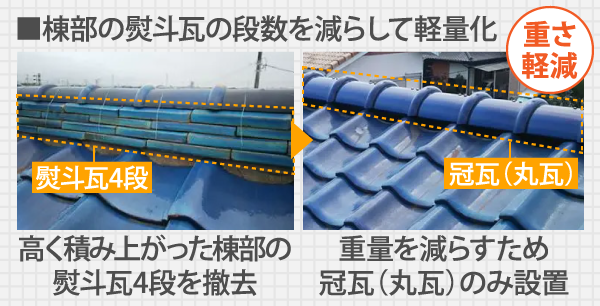

瓦屋根の地震対策として、まずガイドライン工法による棟取り直しが挙げられます。

棟瓦の取り直しとは、屋根の頂点にあたる棟瓦のずれや漆喰の剥がれを一新するための補修工事です。

瓦の棟部は経年でだんだんと固定力が弱まり、地震の際に崩れやすい部分ですから、棟だけでも地震対策をしておくことで被害を抑えられるかもしれません。

厳しい基準の設けられたガイドライン工法では、古い棟瓦を撤去してから、棟補強金物や芯材を取り付け、防水材やシリコンを含んだ耐久性のある南蛮漆喰を用いて棟瓦を積み直します。

昔ながらの瓦屋根は棟部を高く積み上げていることも多く、それを棟取り直しによって低く施工しなおすことでも重量が減り、耐震性と耐久性があがります。

②防災瓦への葺き替え

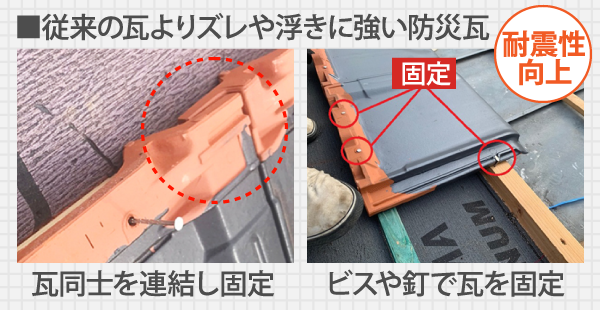

瓦屋根の地震対策として次に推奨したいのが、防災瓦への葺き替えです。

防災瓦とは、従来の瓦にみられた重くて落下しやすいという弱点を見直し、地震や台風に耐えられるよう改良された瓦のことを言います。

なかでも、ツメのついた特殊な形の瓦同士を連結させて固定するロックアームは、ずれや浮きに強く、瓦屋根全体の耐震性能を向上させています。

防災瓦の特徴

瓦1枚1枚をツメで連結することで、ずれや浮きが起こりにくい

ビスや釘で1枚ずつ固定するため、落下しにくい

従来の瓦より10%程度軽いため、耐震性に優れている

現在の瓦屋根のほとんどは防災瓦なので、築20年以内に建てられた比較的新しい家は心配ないでしょう。

しかし、2001年以前に建てられてから、一度も瓦屋根を補修していなかったり、すでに瓦にずれや浮き上がりが見られたりする場合は、万が一のときに崩落してしまうことも考えられます。

▼関連記事

地震でも安心な瓦の特徴を詳しく解説。工事事例や費用とともに防災瓦の主要製品もご紹介します。

③軽量な屋根材への葺き替え

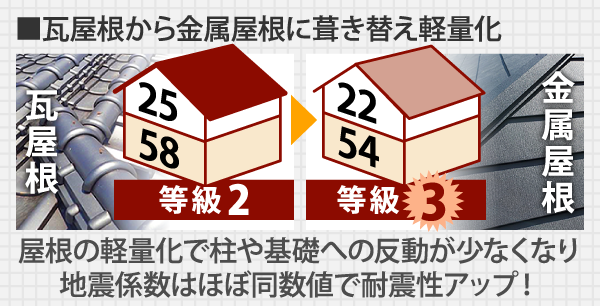

瓦屋根の地震対策として、軽量な屋根材への葺き替えも有効です。

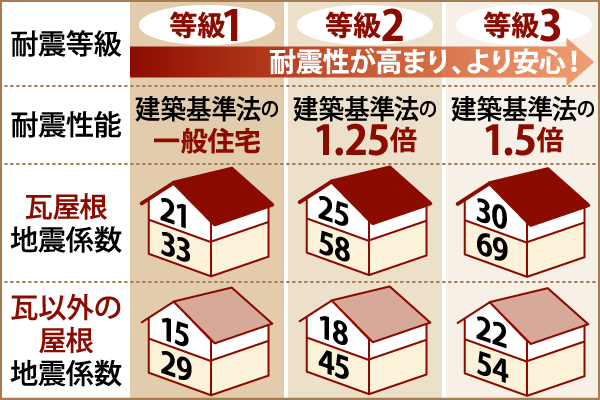

瓦屋根を軽い金属屋根に葺き替えた場合、柱や壁の強度はそのままで屋根の重量だけが小さくなるため、耐震等級が上がり耐震性もアップします。

瓦に代わる軽量な屋根材のなかでも、軽くて丈夫なガルバリウム鋼板は、金属屋根材として主流になってきており、新築やリフォームどちらにおいても人気を集めています。

瓦より軽量な屋根材

ガルバリウム鋼板

アスファルトシングル

化粧スレート

樹脂繊維入り軽量瓦

ガルバリウム鋼板

ガルバリウム鋼板屋根は、近年主流となってきている最もメジャーな金属屋根材なので聞いたことがあるという方も多いでしょう。重さは瓦屋根の約10分の1です。

金属屋根が「暑そう」「雨音が響く」「見た目が安っぽい」などと言われていたのはもはや過去のことです。最近では、断熱材一体型だったり、遮熱塗料が塗布されていたりと、断熱性にも遮音性にも優れているものが増え、デザインもおしゃれで美観にこだわったものが豊富に揃っています。

瓦屋根からの葺き替えには、耐久性とともに断熱性と遮音性まで兼ね備えた、見た目も美しいガルバリウム鋼板屋根がおすすめです。

アスファルトシングル

北米で100年以上も前から採用されているアスファルトシングルは、グラスファイバーの芯材にアスファルトを染み込ませてコーティングし、表面に石粒を吹き付けた屋根材です。

日本国内でも、戸建ての新築工事で徐々に需要が高まってきていますよ。

重さは瓦屋根の約5分の1です。

化粧スレート

セメントを主成分とした薄い屋根材で、重さは瓦屋根の約3分の1です。瓦に台頭し一気にシェアが増えました。

最近では金属屋根に人気を譲りつつあるものの、比較的リーズナブルで施工ができる業者も多いことから、まだまだシェアがある屋根材です。

樹脂繊維入り軽量瓦

製品としてはケイミュー「ROOGA」が有名です。

瓦のような高級感のある見た目のまま、重さは半分以下、釘で1枚1枚屋根に打ち付けるので、地震での落下の心配もありません。

▼関連記事

リフォームするならどの屋根材が良いのか?主要な6種類の屋根材の耐用年数・費用・重さを比べました。

ガルバリウム鋼板製の屋根が良いというけれど、これまでずっと瓦屋根だったから不安。デザインや耐久性は?という疑問にお答えします。

なお、瓦屋根の葺き替え工事は、住宅の防災性を向上させるとして費用の一部が助成されることがあります。

住んでいる自治体によって助成金や補助金の制度は異なるので、工事を検討している場合はまず自治体に問い合わせてみると良いでしょう。

2001年以前の瓦屋根は多くが固定されていないため、落下の恐れがあります。

しかしそもそも築年数の長い瓦屋根の家に倒壊の危険があるのは、耐震性が十分でなく、長い年数のうちに劣化が進んでいるからです。

家の耐震強度は屋根の重さと施工方法で大きく差が出るため、昔ながらの工法で施工されたままの瓦屋根は高い確率で崩落し、最悪家ごと潰れてしまう可能性も否定できません。

「築30年の瓦屋根が心配…」「能登半島地震の被害は他人事と思えない」そんなお悩みを抱えているという方は、街の屋根やさんへご相談ください。

大きな地震は、いつどこで発生するか誰も予想できません。地震で家が倒壊してから「あのとき直しておけばよかった」と後悔しても手遅れなのです。

私たち街の屋根やさんでは、まずは無料点検にて、屋根の修理が本当に必要かどうか、工事後に問題なく生活していけるのかなど、築年数や屋根の状態を徹底的に調査します。

お客様立ち会いのもと、屋根を知り尽くしたプロが住まい全体をくまなく検査していきますのでご安心ください。

瓦屋根は地震に弱い?まとめ

●瓦屋根だから必ずしも地震に弱いわけではありません

●地震で瓦屋根の家が崩落する理由は、築年数が長くそもそもの耐震性が弱いこと、瓦屋根が昔の工法で屋根に固定されていないことが理由です

●築年数が長く地震での影響が懸念される方は以下の地震対策を推奨します

①崩れやすい棟部の取り直し

②地震や災害に強い防災瓦への葺き替え

③ガルバリウム鋼板などの軽量な屋根材への葺き替え

●大地震はいつどこを襲うか分かりません。一度無料点検にて屋根やお住まいを見直してみませんか

この記事の監修者

富田 功義

▼保有資格

2級建築施工管理技士・雨漏り診断士・一般建築物石綿含有建材調査者

20,000棟以上の施工実績を持つ『街の屋根やさん』多摩川支店の支店長。

赤外線カメラを使用した雨漏り調査など、幅広いお悩み事に対応可能なリフォームアドバイザー。

関連するブログ一覧

瓦と棟を長持ちさせるために知っておきたい正しいメンテナンス方法|江戸川区船堀の住まいで多い劣化事例から解説

瓦屋根と棟は定期的な点検が欠かせません 瓦屋根は耐久性が高い屋根材として知られています。しかし瓦そのものが丈夫でも、棟部分は定期的なメンテナンスが必要です。棟は屋根の最上部に位置し、雨風や地震の影響を最も受けやすい箇所です。江戸川区船堀でも、築年数の経過とともに棟の不具合が多く確認されています。 漆喰の剥がれは劣化のサインです 棟瓦や周辺の瓦表面に塗膜の剥がれが見られる場合、劣化が進行している可能...続きはこちら

ラバーロック工法は雨漏りの原因に?練馬区関町北の現場写真から見るデメリットと注意点

こんにちは。 街の屋根やさんです。 今回は、練馬区関町北の現場で実際に撮影された画像をもとに、屋根のメンテナンス方法として知られる「ラバーロック工法」のデメリットについて詳しく解説していきます。 1. 練馬区関町北で見られた「雨漏りしている瓦屋根」の現状 屋根は、私たちが安心して暮らすための要です。 しかし、ひとたびメンテナンスを誤ると、住まいの寿命を縮める大きな原因となってしまいます。 練馬...続きはこちら

調布市染地にて冠瓦の落下が発生!棟の取り直し工事のご提案をいたしました。

瓦屋根は耐久性に優れた屋根材ですが、屋根部分は経年劣化や自然災害の影響を受けやすい箇所です。今回は調布市染地のO様邸で撮影した写真をもとに、瓦屋根の状態を確認し、棟の取り直し工事をご提案した内容をご紹介します。 建物全体を確認すると、外観上は大きな異常がないように見えます。しかし、瓦屋根は上から確認しなければ劣化が分かりにくい屋根材でもあります。 屋根を面で確認すると、瓦表面には経年による色褪せが...続きはこちら

関連する施工事例一覧

- 瓦屋根の雨漏りを葺き替え工事で根本解決|稲城市押立で軽量・高耐久屋根材に変身です!

-

【施工内容】

瓦屋根工事

- 文京区大塚にて屋根瓦より雨漏りが発生!コロニアルグラッサを使用し葺き替え工事を致しました!

-

【施工内容】

屋根葺き替え

- 【新宿区中落合】セメント瓦から金属屋根エコグラーニへ!屋根葺き替えで大幅に耐震性アップ

-

【施工内容】

瓦屋根葺き替え

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。