プロが見た!リフォーム現場での間違いだらけの屋根工事施工例

「間違いだらけの屋根工事」についての漫画コンテンツはこちら

漫画で読むならコチラ

動画で見るならコチラ

目次【表示】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

皆様がお家の新築を建てたい、リフォームをしたいと思ったら、ハウスメーカーや工務店、地元の施工業者等に相談することがほとんどだと思います。懇意にしている業者がいるという方は少ないでしょうし、一般の方がお家に関しての知識をほとんど持っていないからです。

大抵の場合、打ち合わせの段階で詳細な内容を聞いて、それにご納得した上で契約するといった流れになると思います。しかし、それでもリフォームが100点満点となることは少ないのです。

「まさか!」、「何でこんなことに!」といったトラブルは築年数やその費用に関わらず起こりえます。つまり、誰の身にも降りかかるリスクがあるのです。

このページでは以前、弊社が実際にお伺いしたお家で見てきた誤った施工例を紹介いたします。

実際に現場で間違いのある工事をされても、全く気付かないことがほとんどです。四六時中、見ているわけではありませんし、ましてや監視していても、お家のことに関して充分な知識がなければ、正しいかどうかの判断もできません。

貴方のお家でこれから述べることのような心当たりはないでしょうか?同じようなことが起きている!といった方は必見です!

そして、これから新築やリフォームをしようという方、間違いのある施工が行われないという保証はありませんので、それぞれの注意点を知っておいて損はないと思います。

新築編

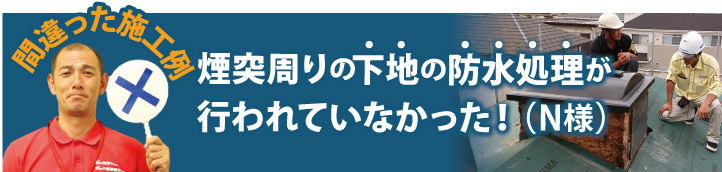

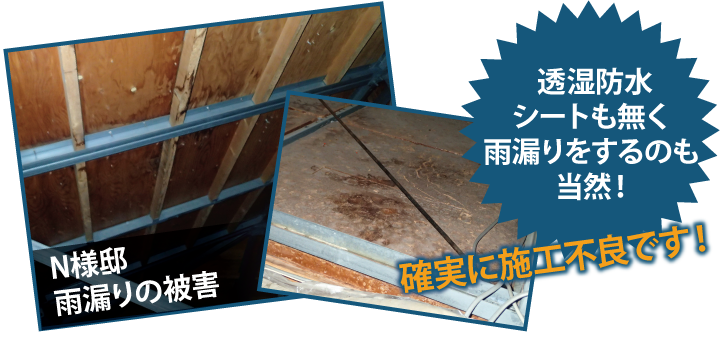

屋根葺き替えと外壁塗装でのお見積り依頼をされたN様のお家は点検してみると、煙突周辺のサイディングの腐食が目立ちました。サイディングを剥がしてみると、すぐに木材が見えました。

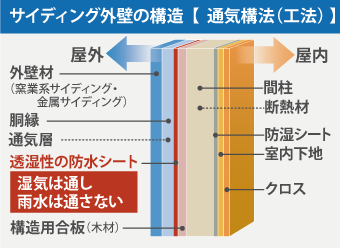

通常、サイディング外壁には下地に透湿防水シートを貼り、通気用の金具か胴縁を取付け、その上にサイディング外壁を貼り付けます。

しかし、こちらのお家は透湿防水シートも取り付けられておらず、屋根の防水紙を立ち上げることも無く、ただそこに煙突という形で木材が組まれていました。

透湿防水シートも、防水紙もないのですから、雨漏りをするのも当然です。確実に施工不良です。

通常、サイディング外壁には下地に透湿防水シートを貼り

通気用の金具か胴縁を取付け、その上にサイディング外壁を貼り付けます。

補修編【屋根】

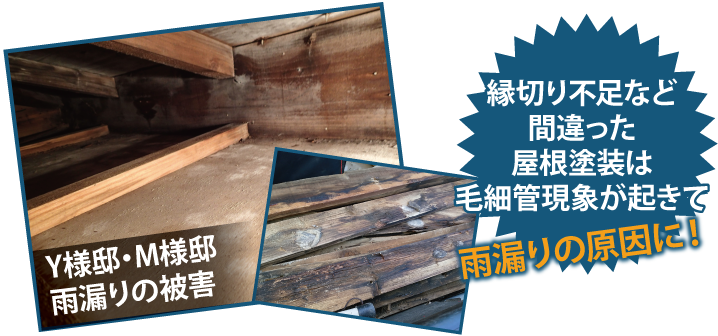

毛細管現象・縁切り不足(タスペーサー未設置)による間違った施行例

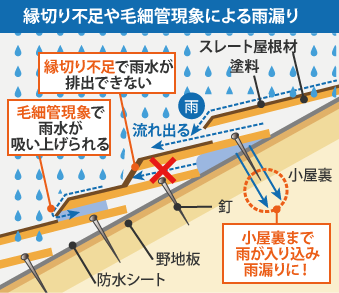

屋根塗装後の雨漏りの原因の多くは、 縁切り不足による毛細管現象です。

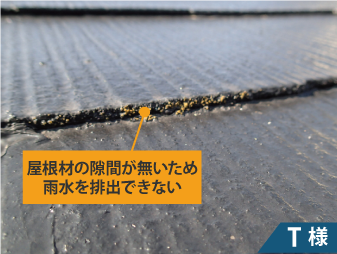

スレート(カラーベスト・コロニアル)屋根のような薄い屋根材の場合、塗装をすると屋根材と屋根材の重なり部分がピッタリとくっついてしまうことがあります。

屋根材と屋根材の重なり部分にはある程度の空間が必要とされており、それが確保できないとなると、屋根材の下に染みてしまった雨水を排出できなかったり、部分的に雨水を吸い上げる(内部に引き込む)毛細管現象が起きてしまいます。

染みてきたり、吸い上げられた雨水が釘穴や防水紙の劣化部分に達してしまうと雨漏りが起こるわけです。

狭い隙間や管の中を液体が上昇(液体の種類によっては下降)していく物理現象。

液体の表面張力と隙間や管の中の濡れやすさによって発生する。ストローを挿した飲料水で容器の液面よりもストロー内の液面が上昇しているのも毛細管現象である。

雨漏りの原因、毛細管現象を防ぐためには

隙間を設けるための縁切りやタスペーサーの設置が必要となります。

毛細管現象による雨漏りはスレート屋根だけで起きるわけではありません

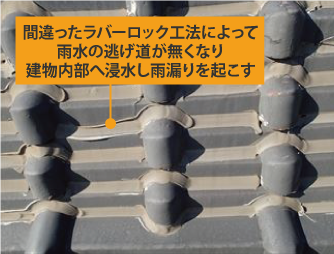

風雨や経年でズレや浮きを起こしやすくなる瓦、その瓦をシーリング(コーキング)材で固定する工法です。シーリング材で瓦同士をつなげることで落下防止にもなります。しかし、誤った施工を行うとスレート屋根同様に毛細管現象が起きてしまいます。

瓦の四方をびっしりとシーリングで埋める方法は、素人目に見れば「間違いなく瓦はずれない」と信頼性を高く感じられますが、雨水の出口を確保できずに雨漏りを起こしてしまいます。 ラバーロック工法を進める業者が悪徳業者なのではなく、屋根の特徴や屋根材のはたらきも知らずに無責任な施工をする業者が悪徳なのです。

本来の正しい施工は雨水の流れる場所を妨げないように

瓦の山の左側と下側のみをL字型にシーリングします。

こうすれば瓦を固定しつつも、雨水が瓦内部に滞留してしまうこともありません。

屋根が雨漏りを起こした際に屋根カバー工法や屋根葺き替えを行えば確実に改善すると思いますよね? N様は屋根工事をホームセンターに依頼しました。理由は雨漏りを起こしているからです。そして屋根葺き替え工事を提案され、どこよりも安かったという事で施工してもらったところ、しばらくして雨漏りが再発してしまいました。

これは屋根葺き替えに使用した屋根材に原因がありました。

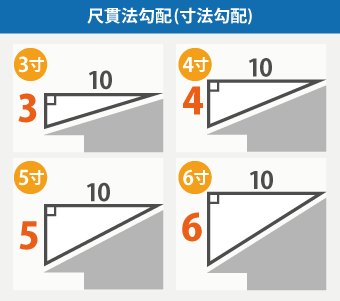

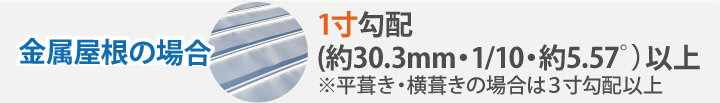

陸屋根以外の屋根には勾配が付いています(屋根勾配)。そして屋根材によって適正な屋根勾配が定められています。

例えば一般的な瓦屋根の場合は4寸~5.5寸勾配程度が最適と言われています。この勾配よりも緩くなるとスムーズに雨水の排水が出来にくくなり、雨が入り込む可能性が一気に高くなります。瓦の種類によっては防水構造に力を入れ、3寸勾配でも施工が可能なものもありますが、一般的には4寸勾配以上が安全です。

※ちなみに急勾配でも施工は可能です。しかし瓦の落下の危険性が伴いますので釘やビスでの固定、役物が対応可能かどうかを確認しましょう。

屋根材によっても得意な勾配、施工不可能な勾配というポイントが出てきます。屋根材の特徴・性能を知らずに屋根葺き替えを行い、雨漏りを再発させてしまったのがN様邸です。最終的には屋根材を変えての再施工となりました。

屋根材によって適正な屋根勾配が定められています。</

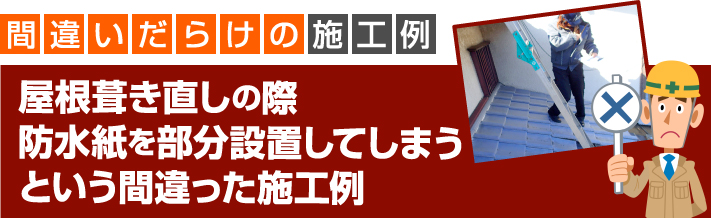

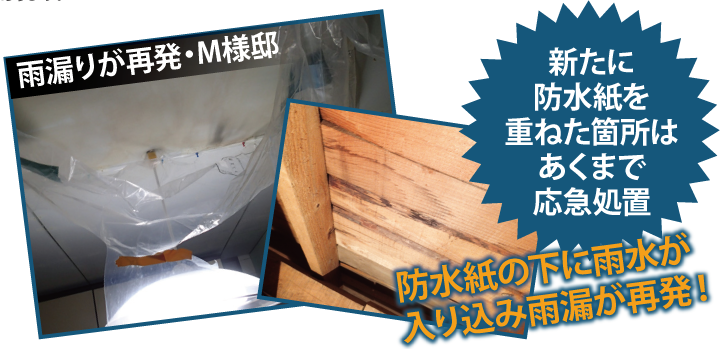

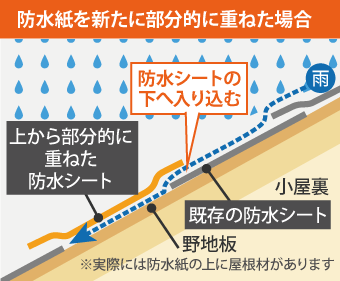

こちらも雨漏り補修工事の後に雨漏りが再発してしまったケースです。一度雨漏りが起きた際に屋根の葺き直しを行ったようです。しかし、補修した部分から再発してしまいました。

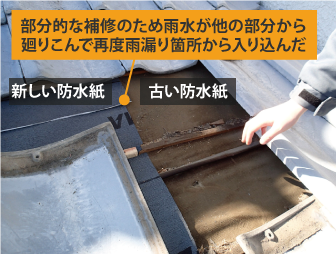

点検を行うと、雨漏りを起こした箇所には防水紙が張り付けられていました。部分的な補修だったために雨水が他の部分から廻りこんで再度、雨漏り箇所から入り込んだようです。

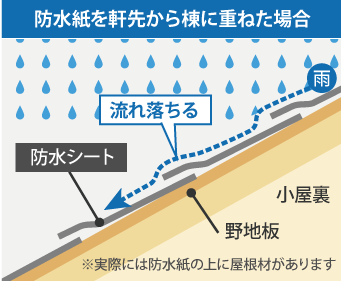

防水紙は軒先から棟に向かって重ねながら張り付けていきます。新たに部分的に重ねたとしても一時的な応急処置にしかならず、しばらくすると防水紙の合わせた部分から雨水が浸入してきてしまいます。雨漏りを部分的な補修で対処することは可能ですが、完全な改善となるとかなり難しいことなのです。

重ねて施工している箇所に関しては、重ね直さなければ改善は出来ませんので補修が広範囲になる可能性があります。

防水紙は軒先から棟に向かって重ねながら張り付けていきます。

新たに部分的に重ねたとしてもしばらくすると防水紙の合わせた部分から雨水が浸入してきてしまいます。

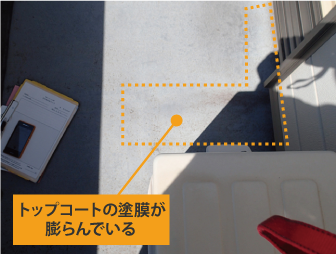

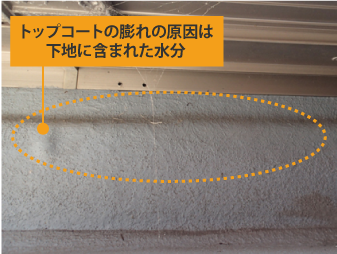

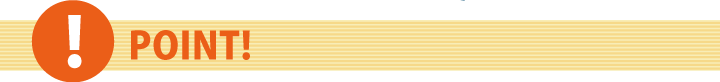

築14年、防水補修を検討し、他業者様にてトップコートを行ったF様です。しばらく経過するとトップコートの塗膜に膨れを発見。再調査という形でご相談をいただきました。

膨れの原因は下地が含んだ水分です。しっかりと乾燥させた上で施工をしたとしても万全を期して換気機能(脱気塔)を取り付ける必要がありましたね。

間違った施工を補修するというのは大変です!

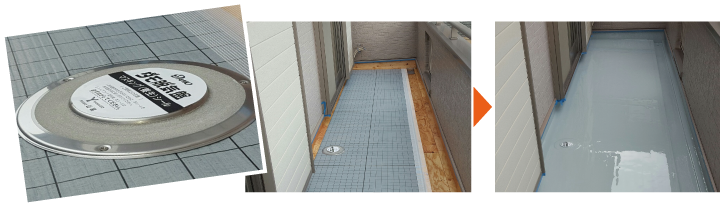

サイディングの剥がれ

サイディングがボコボコとしてしまっている状態で、この状態が酷くなってしまうと

上記のような状態になってしまう。この場合、外壁塗装をするためには外壁を削って、パテなどで下処理してから、付着性の高い下塗り材を使ってから仕上げの塗装をする必要があります。

サイディングの浮きやズレ

サイディングに浮きやズレが見られます。

原因はバルコニーの亀裂からの浸水によるものだと思われます

外壁部分の亀裂

亀裂が入っていて、水分が入っている状態だと思われます。雨漏り等は無いことから内部への漏水はないようですが、防水層の劣化と雨漏りの危険性があります。

棟板金の浮き

棟板金は浮きが出ていて交換が必要な状態

これらの補修、下地処理をしたうえで外壁塗装・屋根塗装を行わなければならないが、お客様が依頼した業者(相見積で地元だからという理由だけで選んだらしい)は、下地処理等も棟板金交換も一切せずに塗装だけを行ったようです。

他の業者の見積りからすると下地処理を含んだ工事内容で塗装されるものだと思ったらしいのですが、施工した業者は口約束で「ダメなところは直していきますから」と言っていたそうです。

地元業者という理由だけで選んだそうで、相見積の時点では弊社よりも高かったことから、施工前までは信頼を置いていたようです。

こうした業者に依頼してしまい、修理の費用に現在は折り合いが付かず、工事に至っていませんが、すべての業者が正しい施工をするわけではありません。

失敗しない外壁塗装・屋根塗装を行うためには

お客様自身で工事内容をしっかり判断することが大切です。

番外編

施工不良に見えたが、実際には正しい工事がされていたケース

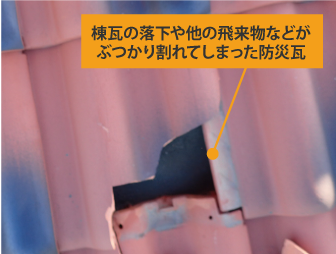

K様のお家は築10年弱で、台風で防災瓦が飛散・落下してしまい、補修を余儀なくされました。

防災瓦はもともと、台風や地震等の自然災害に強く設計されています。通常の瓦とは構造や工法が違い、瓦同士の噛み合わせや釘による固定などで落下や飛散を防ぎます。

和瓦は強風や地震が起きた際、瓦が剥がれる・外れるように設計されています。理由は、瓦のように重い屋根材を釘などでしっかりと固定してしまうと、瓦が剥がれる際に固定力の強さに比例して屋根の下地にも大きなダメージを与えてしまうからです。

地震などが起きた後に、テレビなどで瓦屋根のお家だったのにすっかり瓦が落ちてしまい、屋根下地のみが残っている場面を見た事があると思います。防災瓦は普通の瓦と比較ならないくらい、地震や強風に強いのですが、それでも限界はありますし、他の部分の限界を超えないような設計にしなくてはなりません。

屋根下地を損傷してしまうと復旧の際、瓦工事だけなく屋根下地の修理まで必要になってしまいます。瓦屋根はこういった復旧のことも考え、施工されているのです。

防災瓦は釘で固定するための穴が二ヵ所設けられているのですが、施工マニュアルでは一ヵ所の釘固定が基本とされています。なぜ二ヵ所ではないのかというと、瓦一枚が割れてしまい、差し替えを行う場合、周辺の瓦を取り外す、もしくは瓦を浮かす必要が出てきます。二ヵ所で固定してしまうと取外しや浮かすのが困難になってしまうからです。

建築は自然災害に耐える屈強さはもちろんのこと、

こういったメンテナンス性も考慮しなければならないのです。

「間違いだらけの屋根工事」についての漫画コンテンツはこちら

漫画で読むならコチラ

動画で見るならコチラ

この記事の監修者

富田 功義

▼保有資格

2級建築施工管理技士・雨漏り診断士・一般建築物石綿含有建材調査者

20,000棟以上の施工実績を持つ『街の屋根やさん』多摩川支店の支店長。

赤外線カメラを使用した雨漏り調査など、幅広いお悩み事に対応可能なリフォームアドバイザー。

関連するブログ一覧

【調布市深大寺南町】強風で捲れたケラバ板金の修理工事|街の屋根やさん

◆屋根の板金が外れそうというお問合せ 調布市深大寺南町にお住まいのお客様より、「屋根のケラバ板金が外れそうなので見てほしい」とのご相談をいただきました。近隣の方から指摘されたことがきっかけで、風で飛んでしまわないか心配になりお問合せいただいたとのことです。ケラバとは切妻屋根の端部(妻側)に取り付けられる板金部分で、屋根材の端を風雨から守る重要な役割を持ちます。この部分が外れかかっている状態は、雨漏...続きはこちら

スレート屋根は軽量でデザイン性に優れ、コストパフォーマンスの高い屋根材として多くの住宅で採用されています。しかし、経年劣化や施工不良によって、塗装の剥がれや割れ、棟板金の不具合などが発生しやすいため、定期的な点検とメンテナンスが非常に重要です。 本記事では、板橋区大原町で実際に行った現地調査の様子をもとに、スレート屋根の劣化症状とそのメンテナンス方法について解説します。 スレート屋根の現地調査の様...続きはこちら

スレート屋根塗装における「タスペーサー」の役割|縁切りと雨漏り被害の関係

屋根塗装を行う際、スレート屋根には「縁切り」という重要な作業が必要です。特にタスペーサーという器具を使用することで、効率的に縁切り不足による施工不良を防止する事が出来ます。 今回は、タスペーサーの役割や手作業による縁切りとの違い、さらに縁切り不足が引き起こす雨漏り被害について詳しく解説いたします!屋根塗装を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね(^^)/ スレート屋根塗装に必要な「縁切り」 ...続きはこちら

関連する施工事例一覧

- 瓦屋根の雨漏りを葺き替え工事で根本解決|稲城市押立で軽量・高耐久屋根材に変身です!

-

【施工内容】

瓦屋根工事

- 【立川市富士見町】破損したテラス屋根を熱線カットポリカへ交換|ポリカ張替工事の施工事例

-

【施工内容】

屋根補修工事

- 【杉並区宮前】笠木からの雨漏りを下地交換から行い完全解消しました|街の屋根やさん

-

【施工内容】

その他の工事

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。