瓦屋根の特徴を徹底解説!メリット・デメリットなど瓦屋根の総合ガイド

更新日 : 2025年02月28日

更新日 : 2025年02月28日

日本の屋根と言えば、誰しもが思い浮かべる瓦屋根。

伝統的なイメージがある反面、近年では「重くて地震に弱い屋根」という印象も強くなってきています。

そんな瓦屋根ですが、姿はそのままでありながら時代に合わせて軽量化が進められているように、変化を繰り返していることはご存知でしょうか。

それには「地震への強さ」が深く関わっており、「我が家の瓦屋根は地震が来ても大丈夫かな?」と不安を抱えている方であれば気になるポイントかと思います。

このページでは瓦屋根の住宅購入を検討していたり、現状の屋根のリフォームで悩んでいるといった方の参考になるメリットやデメリット、知っておきたい特徴などをわかりやすくまとめましたので、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。

目次【表示】

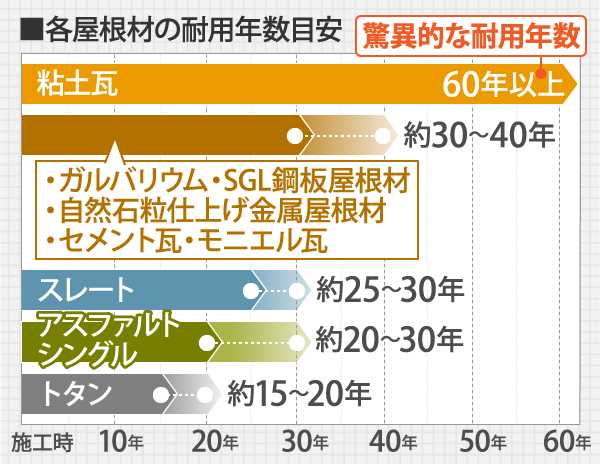

屋根材の中で最も高い耐久性

瓦屋根の最大の特徴と言えるのが、60年以上という驚異的な耐用年数です!

築年数の長いお住まいの瓦屋根は、ほとんどが新築時と同じものを使用しているはずです。

瓦屋根の主な素材である粘土は無機物に分類され、自然環境の影響をほとんど受けることがありません。

建材がダメージを負う原因となりやすい雨風や紫外線、温度変化のどれにも強い耐性を持っているため、塗装メンテナンスを行わなくとも60年以上の使用に平気で耐えられてしまうのです。

粘土瓦は耐火性や耐熱性にも優れ、色褪せしにくいため、長期間にわたり美しい外観を維持してくれます。

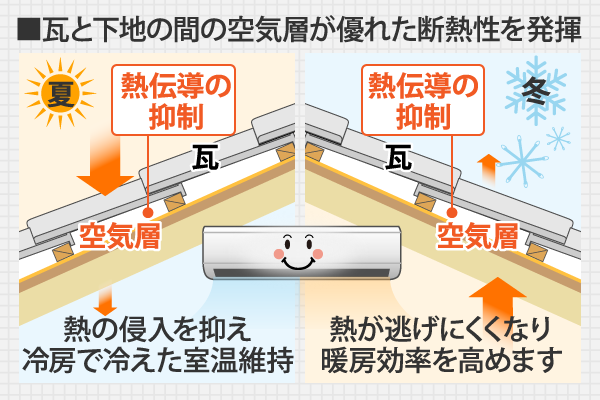

断熱性に優れる

瓦屋根は構造的に、屋根材の下に空気層ができるような葺き方をしています。

この空気層があることで熱の伝わりをかなり抑えることができますので、断熱性が非常に高いという特徴があります。

お住まいの中で最も日当たりが良いのは屋根になりますから、夏場は屋根裏やその下のお部屋が熱の干渉を受けやすくなってしまいます。

ですが、屋根の断熱性が高ければ上部からの熱の侵入を抑え、冷房で冷やした快適な室温を維持しやすくなります。

冬場は屋根から暖房の熱が逃げにくくなりますので、夏場と合わせて一年間の冷暖房に必要なエネルギー消費を減らす効果が期待できるのです。

エネルギー効率が高くなれば必然的に冷暖房に掛かる光熱費を浮かせることができるため、屋根を含めてお住まいの断熱性が高くなることには大きなメリットがあるんですね。

また、瓦の下にある空気層は通気性も確保できる構造になっていますので、熱を持った空気が定期的に入れ替わることも断熱性の高さに繋がっています。

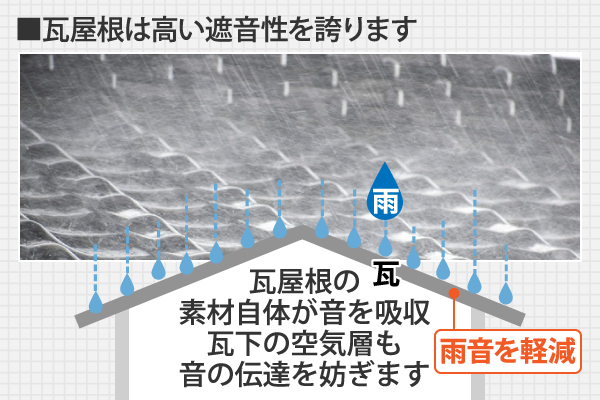

遮音性も高い

前述した断熱効果を生む空気層は、雨音を低減する遮音性にも関わっています。

瓦と屋根下地に隙間があることで、雨音の伝わりをある程度減らす効果があります。

加えて、音を吸収しやすい粘土が素材として使われていることと、瓦屋根の厚みが遮音性の高さをもたらしてくれているのです。

屋根を打ち付ける雨音は日常の中でストレスに感じられることがありますので、瓦屋根の遮音性の高さは断熱性と合わせて生活に関わる嬉しいメリットと言えますね。

デザインの奥深さ

瓦屋根は和風建築だけでなく洋風の住宅にも適応するデザインが存在しており、その形状や色合いは本当に多岐に渡ります。

後ほど「瓦屋根の種類と耐用年数」という項目で詳しくご紹介しますが、例えば釉薬瓦は製造工程で塗る「釉薬」によって青や緑、灰色など様々な色合いをもたらすことが可能であり、幅広いカラーバリエーションから建物の外観に合わせて選択できます。

形状としても、特に伝統的な日本建築においては独自の風合いを持つ瓦が格式のある外観を演出してくれますので、「瓦屋根は見た目が好きだから選んだ」という方も多いのではないでしょうか。

屋根リフォームに関わっていると、お客様から「今の瓦屋根が気に入っているから、できるだけ見た目を変えずにメンテナンスをしたい」といったご要望もよく頂きます。

それくらい、瓦屋根のデザインには人を惹き付けるものがあるんですね。

葺き直しでのメンテナンスが可能

屋根リフォーム業者である街の屋根やさんのイチ押しポイントは、「屋根葺き直し工事」が可能であるという点です。

屋根葺き直し工事は瓦の高い耐久性を活かしたメンテナンス方法で、これまでと同じ瓦を残しながら劣化が進んだ防水紙や野地板を新しくすることができます。

※割れてしまっている瓦は差し替えを行います。

新しい屋根材の調達やこれまでの瓦を処分するためのコストが掛からないため、本当にリフォームが必要な部分のみを新しくすることができるお得なメンテナンス方法です。

▼重要な屋根下地の関連ページ

瓦屋根は簡単に屋根材を取り外すことが可能な構造をしており、スレートや金属屋根材のように撤去時に割れたり変形してしまうことがありません。

そのため再利用が可能で、再び下地のリフォームが必要になる時期に至っても問題なく使用し続けられる耐久性があるからこそ、葺き直しという選択肢が瓦屋根にはあるのです。

ただ、これは既存の屋根に限ったメンテナンスの利点であり、既に新築や増築の施工では瓦を簡単に取り外せない「ガイドライン工法」が義務化されています。

ガイドライン工法では全ての瓦が釘などで固定されるため、葺き直すためには手間や施工費用が増えることに注意が必要です。

▼関連ページ

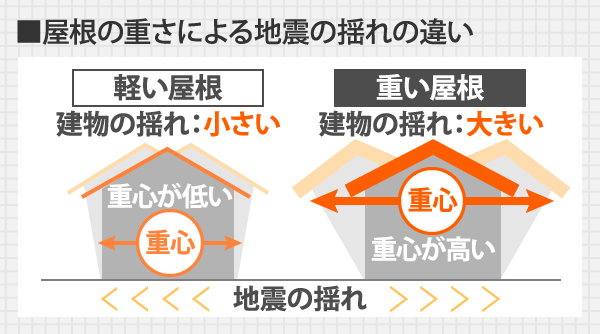

耐震性が低い

瓦屋根の住宅を購入、または現在の瓦屋根を維持するかどうかで悩まれる方の多くは、この「耐震性が低い」というデメリットが気になるのではないでしょうか。

瓦は屋根材の中で最も重量があるため、地震の際には揺れ幅が大きくなります。

揺れが大きいと屋根を支える建物全体に大きな負荷がかかることになり、実際に過去の大地震では瓦屋根の被害件数が多かったことで「地震に弱い・不安が残る屋根」という印象が浸透しています。

現在の屋根市場では軽量な金属屋根材がトップシェアとなりましたが、これも軽さゆえの耐震性の高さが大きな要因となっています。

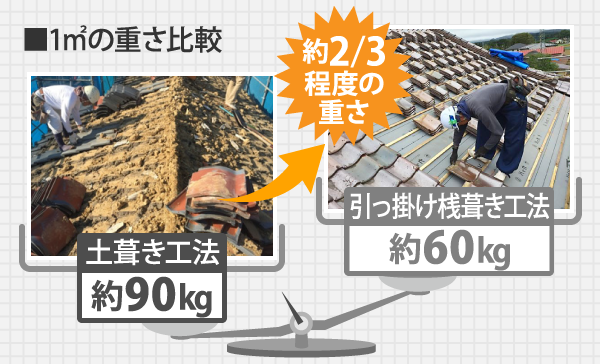

▼瓦と金属屋根材の重さの違い

| 屋根材 | 1㎡あたりの重量 |

| 瓦屋根 | 約60㎏ |

| 金属屋根 (ガルバリウム鋼板) |

約5㎏ |

そのため、金属屋根材と比較してかなり重い瓦屋根は「瓦=地震に弱い」というイメージがより強化される状態になりました。

問題かどうかは住宅の耐震基準が判断ポイント

では、本当に瓦屋根の重さは住宅の耐震面においてデメリットとなるのでしょうか?

答えは、「住宅の設計にどの時代の耐震基準が採用されているか」で決まります。

確かに重い屋根材であれば、地震の揺れ幅が大きくなることは間違いありません。

ただ、重い瓦屋根が地震時のリスクとなってしまわないように、構造部分が十分に耐えられるだけの設計が現在の耐震基準によって定められています。

特に2000年以降の耐震基準での建物では、瓦屋根でも十分な耐震性を確保できるはずです。

「重い瓦屋根は地震時のリスクが高いため、すぐにでもリフォームした方が良い」という意見もネット上では散見されますが、これは全ての瓦屋根には当てはまりません。

| 耐震基準の名称 | 時期 | 求められる耐震性能 |

|---|---|---|

| 旧耐震基準 | 1981年 5月まで |

震度5程度でも 倒壊・崩落しない |

| 新耐震基準 | 1981年 6月以降 |

震度6程度でも 倒壊・崩落しない |

| 2000年基準 | 2000年 以降 |

震度7程度でも 倒壊・崩落しない |

1995年の阪神・淡路大震災では多くの瓦屋根が倒壊し、住宅の耐震性を強化するきっかけとなりました。

新たに制定された「2000年基準」では震度7の大規模地震であっても耐えられるようにするため、地盤の強さに応じた基礎の設計、柱や梁に金物を取り付けて固定を強化するなどの施工が義務化されています。

逆に、旧耐震基準の住宅では耐震性向上を目的として瓦屋根から軽量な金属屋根へとリフォームを行っても、大規模地震では被害を免れない可能性があります。

大切なのは屋根の重さだけでなく、お住まい全体の耐震性なのです。

屋根の軽量化はもちろん耐震性向上に繋がりますが、もし築年数の古いお住まいであればまずは耐震診断を行ってみることをオススメします。

その他、瓦屋根の施工方法による軽量化や自然災害への対策として取り入れられたガイドライン工法なども耐震性に関わりますが、それらはページ後半の「瓦屋根の施工方法の変化」でわかりやすく解説しております!

※「瓦屋根の施工方法の変化」でガイドライン工法についてチェック

▼瓦屋根の耐震性に関連するページ

台風で瓦が落下する可能性

瓦は強風の影響で飛散する可能性があり、実際に2019年の「令和元年房総半島台風」では多くの瓦が落下する被害が発生しています。

ただ、これも後述する「ガイドライン工法」を採用することで飛散を防ぎやすくなるなど、デメリットを克服するための対策が徐々に浸透しています。

また、近年では「防災瓦」と呼ばれる飛散しにくい設計の瓦が普及率を伸ばしていますので、自然災害を経験する毎に次の被害を引き起こさないための変化を続けることが屋根リフォームの強みだと思わされます。

リフォームの手段が限られる(カバー工法ができない)

瓦屋根は、金属屋根やスレート屋根のようにカバー工法(既存の屋根材の上に新しい屋根材を重ねる施工方法)を採用することができません。

そのため、違う屋根材へのリフォームを行う際にはカバー工法よりも施工期間やコストが増加する「屋根葺き替え」を選択する必要があります。

▼屋根リフォームの関連ページ

施工費用が屋根材の中で一番高い

瓦屋根の施工には他の屋根材よりも高い費用が求められますが、これは屋根材の製造コストの違いが関係しています。

瓦屋根は一枚一枚を熟練した職人が仕上げる形で製造されており、必然的に瓦の金額はスレートなど安価な屋根材と比較すると高価になります。

▼主要な屋根材別、施工費用の違い一覧

| 屋根材 | 施工価格(㎡) |

| ガルバリウム・SGL鋼板屋根材 | 6,000円~12,000円/㎡ |

| スレート (コロニアル・カラーベスト) |

5,000円~8,000円/㎡ |

| 粘土瓦 | 19,000円~/㎡ |

屋根葺き替え時の費用も高くなる?

金額面で他に注意点を挙げるとするなら、それは葺き替え時に発生する「撤去・処分費用」のコストの違いです。

厚みのある瓦は処分の費用が他の屋根材よりも高くなるため、同じ面積の葺き替え工事であってもスレート屋根より施工金額が上がる傾向にあります。

| 屋根葺き替え:既存屋根材の撤去・処分費用相場 | |

| スレート屋根の撤去・処分 | 3,000円/㎡※ |

| 瓦屋根の撤去・処分 | 3,500~5,000円/㎡ |

※アスベストを含むスレートの場合は「+4,000円/㎡」が相場となります

▼関連ページ

粘土瓦

粘土瓦は天然の粘土を高温で焼成して作られる瓦で、非常に耐久性が高いのが特徴です。

耐用年数は60年以上とされており、これまでの使用歴を見れば100年以上持つことも決して珍しくはないのです。

日本の瓦屋根としてイメージされる「和瓦」も粘土瓦に属し、主に以下の2種類があります。

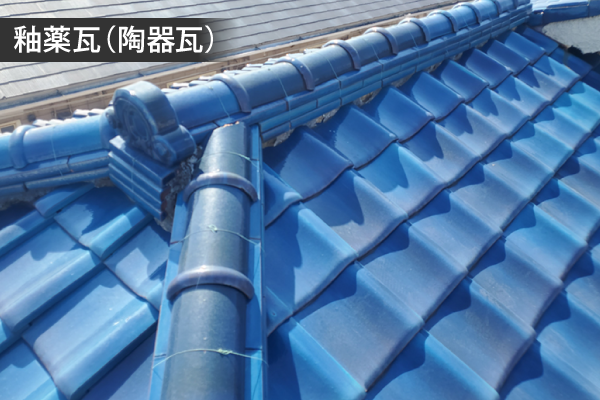

釉薬瓦(陶器瓦)

表面に釉薬を施して焼成した瓦で、色のバリエーションが豊富で光沢があり、とにかく強い耐候性を持つのが特徴です。

皆様のキッチンにも陶磁器のお皿などがあるかと思いますが、どれもツヤツヤでガラス質の表面をしていませんか?

それは陶磁器を焼き上げる過程で釉薬を施しているためであり、同じ質感を瓦に持たせているのが釉薬瓦というわけです。

陶芸を趣味にされている方なら想像がつきやすいかもしれませんね。

陶磁器と同じで吸水性が極めて低く、色褪せなどの劣化も生じません。

凍害に強いので寒冷地にも適しています。

釉薬がもたらす独自の色合いは他の屋根材には出せない味で、とても素敵です。

無釉薬瓦(いぶし瓦)

無釉薬瓦は釉薬を使わずに焼成し、燻化処理を施すことで独特の銀色の風合いを持つ瓦を指します。

釉薬瓦と異なり色の変化が生じますが、それも無釉薬瓦の一つの楽しみとして評価されています。

自然に任せた屋根の演出は、和風建築として非常に味わい深いものとなります。

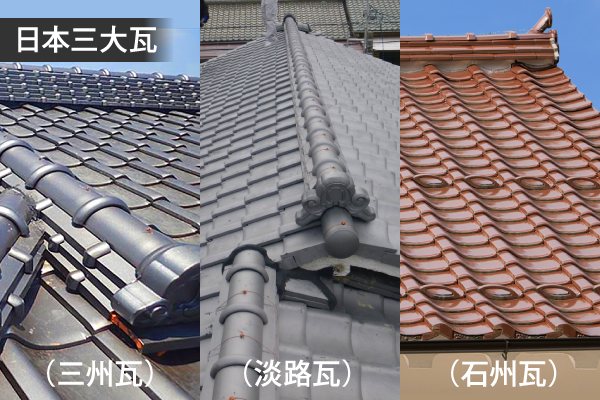

日本三大瓦(三州瓦・淡路瓦・石州瓦)は何が違うの?

日本三大瓦と称される代表的な3種類の和瓦があります。

「三州瓦」「淡路瓦」「石州瓦」はそれぞれ、製造に使用される粘土や焼成温度、釉薬によって軽さや風合いに大きな違いが現れるのです。

特にこの三大瓦の産地である愛知県(三州瓦)と兵庫県(淡路瓦)、島根県(石州瓦)では質の高い粘土が取れ、瓦の製造業が栄えたという背景を持っています。

三州瓦は耐久性と防水性に優れ、石州瓦は土地由来の鉱物を原料とした釉薬を使用しています。

淡路瓦は粒子が細かい「なめ土」を焼き上げており、いぶし瓦の代表的な種類として有名です。

セメント瓦

セメントと砂を主成分にして作られた瓦で、外見上は粘土瓦とよく似ています。

粘土瓦よりも製造コストがかなり低く、リーズナブルに瓦屋根を施工できるという理由で以前は人気がありました。

耐用年数は約30~40年です。

粘土瓦よりも軽量といったメリットが存在していますが、定期的な塗装によって防水性を維持してあげないと劣化が進んでしまう点、そして通常の瓦屋根と同様に漆喰メンテナンスも必要になる点など、メンテナンスコストの高さが徐々に人気を落とす要因となりました。

セメント瓦は、現在では製造や販売がほとんど行われていない屋根材となります。

ハイブリッド瓦(樹脂繊維セメント瓦)

ハイブリッド瓦は新しいタイプの瓦で、軽量かつ高耐久性を持ちます。

ざっくりとしたハイブリッド瓦のイメージとしては、「粘土瓦を軽くして防災面を大幅強化した」が近いかと思います。

その重さは一般的な和瓦の約1/2にまで抑えられ、屋根全体の大幅な軽量化が実現可能となっています。

耐用年数は粘土瓦に及びませんが、それでもおよそ40年は持つ耐久性を有しており、瓦屋根材の弱点である耐衝撃性にも優れることから、台風時の飛来物による割れが発生しにくいというメリットまで備えているのです。

特に屋根材の代表メーカーであるケイミューが開発した「ROOGA(ルーガ)」は、瓦屋根の雰囲気を保ちつつ地震対策を意識したリフォームとして施工件数を増やしています。

▼ハイブリッド瓦が気になる方へ

和瓦と洋瓦は何が違う?

和瓦とは違い、見ただけで「海外っぽいな」と思わせる瓦屋根がご近所にはありませんか?

洋風な建築で好まれる洋瓦は、なぜ同じ瓦なのに和の雰囲気を感じさせないのか。

和瓦と洋瓦の大きな違いは形状にあります。

和瓦(J形瓦)

日本の伝統的な瓦は「J形」と呼ばれる形状を持ち、緩やかなカーブが特徴です。

この形状は降り掛かった雨水を排水しやすかったり、雪がなるべく積もらないよう考慮されたデザインとされています。

J形という名称は想像しやすいかもしれませんが、「JAPAN」のJから来ています。

洋瓦(F形瓦・S形瓦)

主に西洋建築に見られるスタイルの瓦で、平坦なF形瓦や波状のS形瓦があります。

F形瓦はフラットな形状がモダンな住宅に合い、S形瓦はヨーロッパから伝わってきたスペイン瓦特有の波型を取り入れた形をしています。

F形の由来は「フラット」や「フレンチ」、S形は「スパニッシュ」から来ているとされています。

形状がもたらす雰囲気の違いは瓦単体ではあまり感じませんが、広範囲の屋根面に葺いてみると「和風」と「洋風」のどちらかにぐっと印象が寄りますね。

瓦屋根のシェア率はかなり下がっている

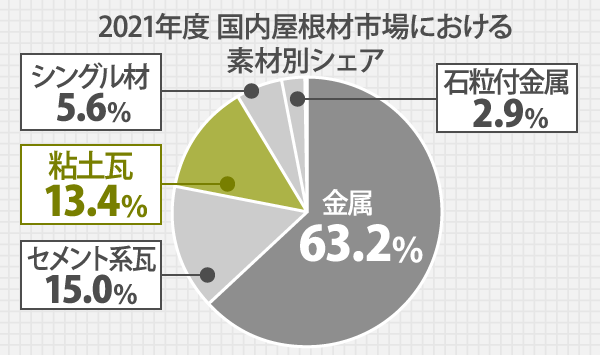

※参考:株式会社矢野経済研究所 屋根材市場に関する調査(2022年)

日本国内における瓦屋根のシェアは低下しています。

耐震性を重視するようになった現在では、最軽量の金属屋根材が一気にシェアを伸ばしました。

2000年代前半、瓦屋根はそれまで主流だったスレートを抜いて一時的にトップシェアとなったのですが、以降の震災などの影響が重なったことで徐々に金属屋根材が注目されるようになり、今では3番手の位置づけとなっています。

特に新築住宅市場ではガルバリウム鋼板をはじめとした金属屋根材の採用が増え、瓦屋根の比率は減少しているのです。

断熱材一体型のガルバリウム鋼板屋根材や石粒仕上げ金属屋根材(ジンカリウム鋼板)などは断熱性も高く、「金属屋根 = 暑い」というイメージを払拭していることも主流が移り変わった要因と言えるのではないでしょうか。

実際に、街の屋根やさんとしてもリフォームでオススメするのは様々なメリットをもたらしてくれる「金属屋根材」ですね。

▼金属屋根材の関連ページ

瓦屋根は日本において非常に長い歴史を持ちますが、軽量な瓦が登場するなど時代に合わせて徐々に変化を重ねてきています。

その変化として最たるものが、「瓦屋根の施工方法」と言えるでしょう。

葺き方の変化は「軽量化への歩み」とも言い変えられ、瓦屋根がいかに地震や台風への耐性を強化していったかを知ることができますので、ぜひチェックしてみてください。

まずは、長らく続いてきた工法から順に確認してみましょう。

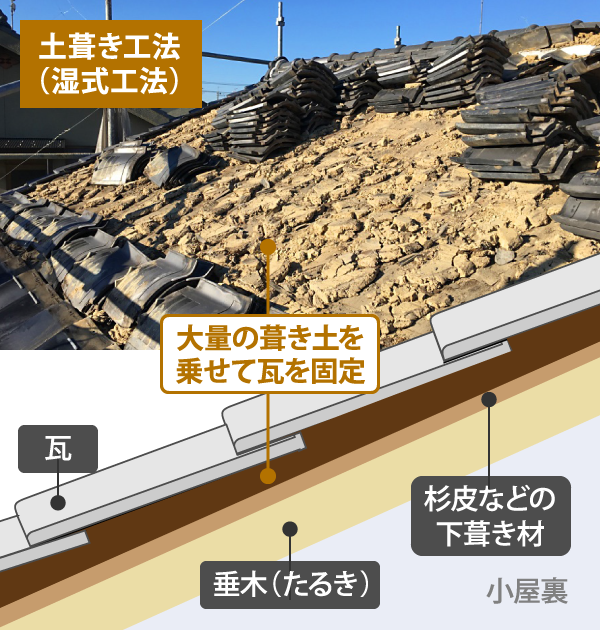

土葺き工法(湿式工法)

昭和初期までの瓦屋根は、主に粘土を使用して瓦を固定する湿式工法を取っていました。

湿式工法は「土葺き工法」とも呼ばれます。

土葺き工法では屋根一面に粘度の高い土を広げ、そこへ乗せた瓦が自重でしっかりと固定される設計として施工されていました。

瓦と屋根面へ敷いた土の総重量はかなりのものでしたが、当時は耐震性の意識がほとんどない時代だったため、このような瓦の重さを利用した固定方式が採用されていたのです。

土葺き工法が姿を消すきっかけになったのは、1923年の関東大震災です。

大地震によって多くの瓦屋根が倒壊を免れることができず、土葺き工法の耐震性の低さが露呈しました。

以降では瓦屋根の軽量化として、土を使わずに瓦を固定する方法が主流となっていきます。

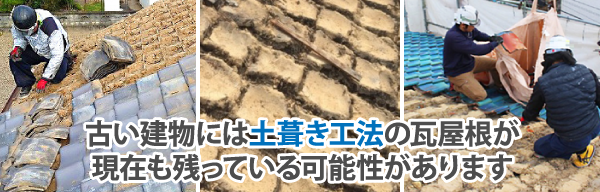

現在でも土葺き工法の瓦屋根は残っています

関東大震災後に建てられた関東地方の住宅には、次にご紹介する「引っ掛け桟葺き工法」が採用されました。

ですが、地震の発生が少なかった関西地方では土葺き工法の住宅が多く残っており、結果的に1995年の阪神・淡路大震災で多くの被害をもたらしたことが知られています。

屋根材自体の寿命がかなり長いため、地震の少ない地域では土葺き工法のままの瓦屋根が使用された古い建物が残っている可能性があります。

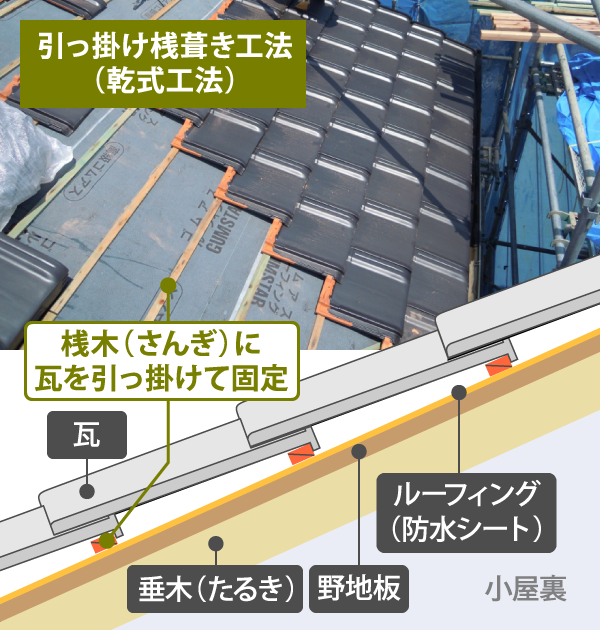

引っ掛け桟葺き工法(乾式工法)

土葺き工法で「重さ」の大きな原因となっていた土の代わりに、「桟木(さんぎ)」と呼ばれる木材を並べた屋根面へ瓦を引っ掛けるスタイルへと移行しました。

現在でも使用されている「引っ掛け桟葺き」(乾式工法)となります。

土葺き工法から約2/3にまで重量を落とすことができ、大幅な軽量化を果たせました。

| 工法 | 屋根の重量 |

| 土葺き工法 | 約90㎏/㎡ |

| 引っ掛け桟葺き工法 | 約60㎏/㎡ |

桟木に引っ掛けることで瓦がずり下がることもなくなり、メリットでご紹介したように屋根材の下へ空気層が生まれたことによる断熱性・通気性の確保など、軽量化以外にも多くの利点を得られた工法の変化と言えるでしょう。

また、当初は瓦を釘などで固定せず、本当に桟木へ引っ掛けるだけの工法が取られていました。

大きな地震時にはあえて屋根から重い瓦が落ちやすい状態にしておくことで、「屋根の重さが原因で最終的に住宅が倒壊してしまわないように」という考えが構造のベースとなっていたようです。

棟部分も湿式から乾式工法への変化で軽量化

引っ掛け桟葺きへの変化で総重量を落とした瓦屋根。

ですが、棟部分を形成するための土台には依然として「葺き土」を使用した湿式工法が残されていました。

葺き土や棟瓦を固定するために漆喰を詰めていましたが、経年劣化による剥がれで土が流出・棟が不安定化するなどの問題が生じますので、定期的なメンテナンスでの漆喰補修が重要となります。

そんな棟部分も、近年では乾式工法化が進められています。

乾式工法では土を盛っていた土台を芯材と専用の金具で形成し、そこへ防水紙のような「乾式面戸シート」で覆うことにより雨水の浸入を対策します。

漆喰も不要になることで軽量になり、施工時間も湿式工法に比べて1/4程度まで短縮できることから、今後のスタンダードな施工になると予想しています。

▼瓦屋根の湿式・乾式工法の関連ページ

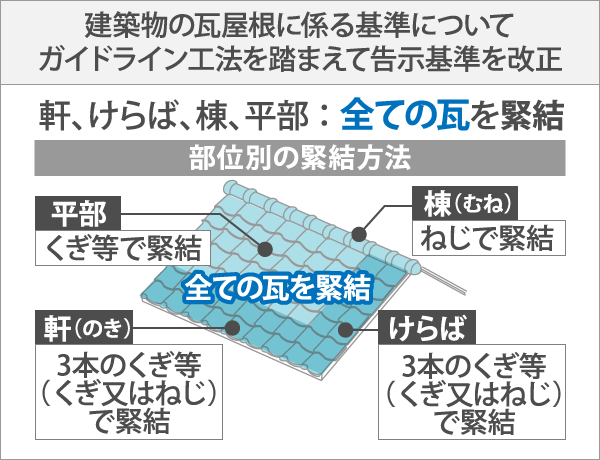

ガイドライン工法

地震に強い屋根へと変化を遂げてきた瓦屋根ですが、台風などの強力な風で瓦が飛散してしまうという課題が残されていました。

デメリットでもご紹介したように、2019年の令和元年房総半島台風では多くの瓦屋根が飛散してしまい、被害報告が多く上がったことから耐風性への意識が高まりました。

そこで新たに定められたのが「ガイドライン工法」です。

近年の耐震・耐風基準を満たす施工法で、瓦の一枚一枚を釘やビスで固定します。

2022年以降の新築住宅ではこの工法が義務化されており、台風や地震に強い屋根を実現できます。

強風対策と合わせ、地震にも強い効果を発揮することが2024年の能登半島地震で確認されたことから、導入を進めるべき工法であることは間違いありませんね。

ガイドライン工法はリフォームに関係ある?

結論から言うと、既存の瓦屋根はまだガイドライン工法の義務化対象外であるため、リフォームではこれまで通り特定の瓦のみを緊結するだけでも問題はありません。

ただ、前述のように新築や増築の場合ではガイドライン工法が義務化されてますので、今後の瓦屋根は簡単に取り外すことが難しくなります。

それによって葺き直しなどのリフォームは施工費用が上がったり、従来よりも長い工期が必要になるといった影響が出るはずです。

簡単に取り外せることが瓦屋根の大きな利点でしたが、それでもガイドライン工法は自然災害への対策としてかなり有効なものですので、義務ではないもののリフォームの機会において取り入れることを推奨したいと思います。

瓦の差し替え(税込33,000円~55,000円)

丈夫な瓦も、飛来物がぶつかった衝撃などで割れることがあります。

また、凍害や塩害の影響でも割れたり欠けてしまう事例が報告されているため、一部の寒い地域や沿岸部などでは注意が必要です。

瓦の差し替えは、割れたり欠けたりした瓦を新しいものに交換する修理方法です。

部分的な補修としてコストを抑えながら屋根の機能を維持できます。

▼瓦屋根の凍害・塩害について詳しくはこちら

漆喰のメンテナンス(税込88,000円~330,000円)

瓦屋根の棟部分に使われる漆喰は経年劣化が生じるため、定期的なメンテナンスが必要です。

漆喰の詰め直し工事では劣化した漆喰を取り除き、新たに漆喰を詰め直すことで棟部分の固定力や防水性を回復させます。

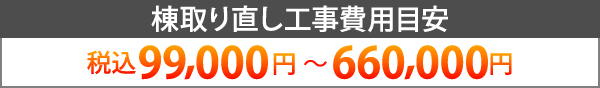

棟取り直し工事(税込99,000円~660,000円)

棟瓦を一度撤去し、新たに造り直す工事です。

漆喰の劣化が進んでおり、棟全体にも歪みや葺き土の流出が見られる場合に行われます。

乾式工法への移行で軽量化が果たせるタイミングとなりますので、機会を活かした棟取り直し工事がオススメです。

もし雨漏りが発生してしまったら…?

メンテナンスではなくリフォームの話になりますが、屋根から雨漏りが生じているケースでは防水紙が傷んでしまっていることがほとんどです。

状況の改善には、防水紙を新しくするためのリフォームが必要となります。

屋根葺き直し工事であれば既存の瓦を一旦取り外し、下地を補修して再度同じ瓦を使用することで葺き替え工事よりもコストを抑えた雨漏りの解消が可能です。

ただ、下地の劣化が著しい場合など、状況に応じて新しい屋根材へ交換する葺き替え工事も視野に入れてみましょう。

「前から耐震性を向上させたいと思っていた」のように考えている方であれば、軽量な金属屋根へリフォームを進めるチャンスとなります。

私たち街の屋根やさんは、瓦屋根のメンテナンスとリフォームのどちらも豊富な施工実績があり、「状況に応じてどのような工事が最適か」をしっかりと判断できるだけの対応力を強みとしています。

「メンテナンスで済ませたいけど、本当はリフォームをした方が良かったらどうしよう」

「他の業者には金属屋根への葺き替えを進められたが、今の瓦屋根を維持することはできない?」

など、瓦屋根のリフォームに関わるご要望などはぜひご相談ください。

それらに寄り添いながら、どんな工事がベストなのかを判断させていただきます!

この記事の監修者

富田 功義

▼保有資格

2級建築施工管理技士・雨漏り診断士・一般建築物石綿含有建材調査者

20,000棟以上の施工実績を持つ『街の屋根やさん』多摩川支店の支店長。

赤外線カメラを使用した雨漏り調査など、幅広いお悩み事に対応可能なリフォームアドバイザー。

関連するブログ一覧

足立区伊興本町で増えている屋根の漆喰補修とは?瓦屋根を守るための重要なメンテナンス

屋根の漆喰補修が必要とされる理由 屋根は建物全体を雨風から守る重要な部分です。特に瓦屋根では、瓦同士を固定し雨水の浸入を防ぐために漆喰補修が欠かせません。漆喰は年月とともに劣化し、ひび割れや剥がれが発生します。足立区伊興本町の住宅でも、こうした屋根の漆喰劣化が多く確認されています。 漆喰が剥がれると起こる屋根トラブル 漆喰が剥がれると、その内部にある葺き土が露出します。葺き土は雨に弱く、流出すると...続きはこちら

八王子市八木町にて瓦屋根の劣化状況を詳細調査し、屋根葺き替え工事をご提案しました

八王子市八木町にお住まいのS様より、屋根の状態が気になるとのご相談をいただきました。今回は街の屋根やさんが現地へ伺い、建物全体および屋根の詳細な点検を行いました。 外観からは大きな異常は見受けられませんでしたが、築年数を考慮すると屋根の外部と内部の両方の状態確認が重要と判断しました。 続いて屋根に上がり、セメント瓦屋根全体の確認を行いました。瓦屋根は耐久性に優れた屋根材ですが、経年により部分的な劣...続きはこちら

瓦と棟を長持ちさせるために知っておきたい正しいメンテナンス方法|江戸川区船堀の住まいで多い劣化事例から解説

瓦屋根と棟は定期的な点検が欠かせません 瓦屋根は耐久性が高い屋根材として知られています。しかし瓦そのものが丈夫でも、棟部分は定期的なメンテナンスが必要です。棟は屋根の最上部に位置し、雨風や地震の影響を最も受けやすい箇所です。江戸川区船堀でも、築年数の経過とともに棟の不具合が多く確認されています。 漆喰の剥がれは劣化のサインです 棟瓦や周辺の瓦表面に塗膜の剥がれが見られる場合、劣化が進行している可能...続きはこちら

関連する施工事例一覧

- 葛飾区金町で塩ビ波板をポリカへの交換工事を実施。費用は98,000円になります。

-

【施工内容】

その他の工事

- 足立区西伊興にてスーパーガルテクト(シェイドチャコール)を使用した屋根カバー工法でスレート屋根のメンテナンスを実施

-

【施工内容】

屋根カバー工法

- 瓦屋根の雨漏りを葺き替え工事で根本解決|稲城市押立で軽量・高耐久屋根材に変身です!

-

【施工内容】

瓦屋根工事

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。