屋上防水とは?防水工事の種類・価格などを比較解説

更新日 : 2025年04月18日

更新日 : 2025年04月18日

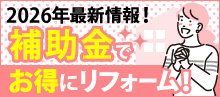

漫画でページの内容を先読み!

屋上防水には様々な種類があり、それぞれ金額や特徴などが大きく違います。どの防水方法がいいのか、そもそも工事の必要があるのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。

・ビルやマンション等をお持ちの方や管理されている方

・屋上のある住宅にお住まいの方

屋上防水それぞれのメリット・デメリット、選び方を正しく理解してメンテナンスを検討してください。

屋上防水とは何か、なぜ必要なのか、屋上防水の種類や特徴などについて比較解説します。

目次【表示】

防水工事されていない屋上はありません!

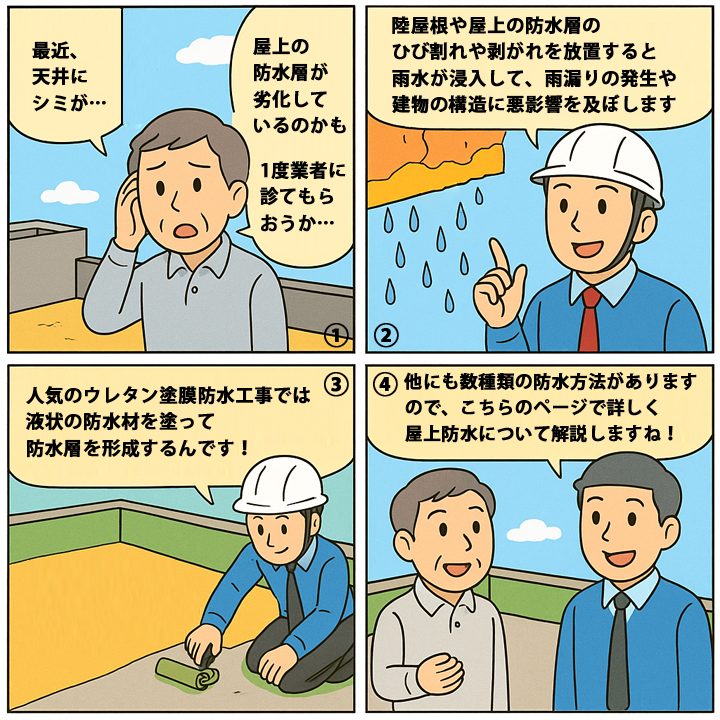

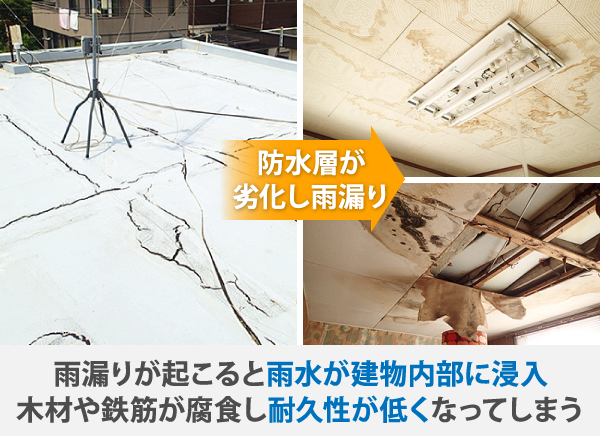

屋上防水工事とは、所有する建物の屋上(陸屋根)からの雨漏りを未然に防ぐ方法です。木造でもRC造でも屋上がある建物なら防水工事が施されていないことはあり得ません。

一般的な住宅のように三角屋根(勾配屋根)になっているのであれば、雨が降ってきても雨水が効率良く流れて排出されるようになっているので話は別ですが、基本的に屋上(陸屋根)はほぼ平坦になっているので雨水が溜まりやすいのが難点です。

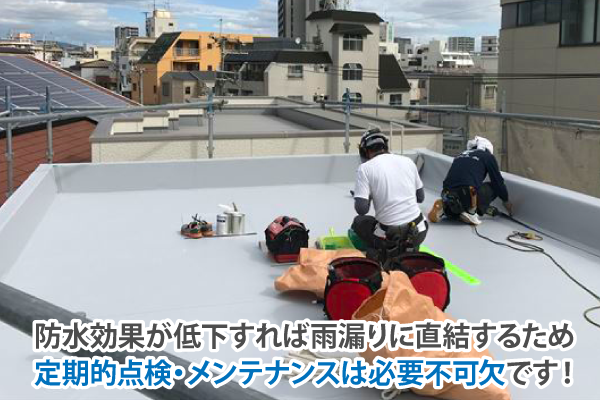

しかも防水機能は年月が経つほど劣化してしまうので、定期的に屋上防水工事を行い、点検や修繕を行う必要性があります。ただし、屋上防水の種類によって耐久年数などが違うので注意しましょう。

ビルやマンション、施設などのオーナー・管理人・担当者の方。

メンテナンスや雨漏り修理などでお困りではないですか?

街の屋根やさんでは住宅以外の建物の屋上点検、防水工事のご相談も承っております。まずはご相談ください。

ビルやマンションの屋上でよくあるケース

①屋上アスファルト防水の劣化

RCビルなどの屋上でよく使われているのが、アスファルト防水です。屋上の床面がコンクリートのような見た目ならほぼアスファルト防水でしょう。

アスファルトがそのまま露出しているものと、保護コンクリートで覆われているものがあります。

いずれにしても、経年でひび割れていたり、目地が剥がれているような状態は屋上防水のメンテナンスが必要です。

アスファルトの上からシート防水を施工したり、保護コンクリートの上からウレタン防水を施工するなどの改修方法があります。

→各防水工事の違いはこちらから

②屋上シート防水の劣化

ビルなどの広い屋上ではシート防水もよく使われています。

長い間メンテナンスしていない屋上では、シートが捲れ上がって雨漏りの原因を作っていることも多いです。

この場合では、シートを撤去して新たなシートを敷設したり、ウレタンなど別の防水工事を施したりということがあります。

→各防水工事の違いはこちらから

アパートやマンションの防水工事は修繕費になる?

アパートやマンションの屋上防水を検討する場合、防水工事の費用が修繕費に該当するのか、それとも資本的支出に該当するのかはオーナー様にとって特に気になる部分ではないでしょうか。

一般的に、防水工事は建物の原状回復を目的として行われるため、多くのケースで修繕費として計上できます!

例えば、ひび割れや雨漏りの補修などの防水工事は、建物を維持するために必要な工事であり、修繕費にあたる場合がほとんどです。

しかし、資産価値を高めるための工事、例えばこれまで以上の耐久性の向上やデザイン変更を伴う工事の場合は、資本的支出として計上されることもあります。

防水工事にかかる費用は税務上の処理にも影響を与えるため、専門家と相談して適切に対応することが重要です!

>>関連ページ:入居率を上げる魅力的な4つのポイント、アパート・マンション・ビルの屋根メンテナンスを行うメリット

屋上(陸屋根)のある一般住宅も増えています。しかし、新築を建てたけれど屋上防水についてはよく知らないままメンテナンスを怠ってしまうという方も少なくありません。

屋上は屋根と同じ。定期的に点検・メンテナンスをしないと雨漏りを起こすリスクが高まります。

三角屋根でも屋上(陸屋根)でも、木造でもRCでも、雨漏り対策は不可欠。そのために、屋上防水はしっかりメンテナンスしておきましょう。

屋上防水にこんな症状ありませんか

太陽光や雨雪を受け止め続ける屋上の防水面は年月が経つにつれて徐々に防水機能が劣化するため、定期的なメンテナンスや工事が必要になるでしょう。しかし、どのタイミングで防水工事を行うべきなのか分からない方も多いのではないでしょうか。また問題があってもついつい放置していませんか。

それでは、屋上防水の劣化症状と危険性についてご説明しましょう。

色あせ

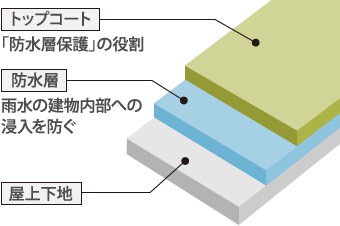

防水面が白っぽくなってきたなら、トップコートの再塗装時期です。表面には防水面保護のためのトップコートが塗布してありますが、一番はじめに劣化してくるのもトップコートです。防水を長持ちさせるためには5年くらいで再塗装がおすすめです。

ひび割れ

細かいひび割れであればトップコートの再塗装でケア出来ます。しかし大きなひび割れになると防水層や下地にひびが入っているかもしれません。

防水層の経年劣化以外にも、地震など建物が揺れる現象によってひびが入ることもあります。ひび割れによってできてしまった隙間から雑草が根を張ってしまうと、さらに劣化させてしまうので注意が必要です。

剥がれ

防水シートのつなぎ目部分や防水層そのものが劣化して剥がれてしまった症状です。

防水層に穴が開くわけですから、雨水が浸入して雨漏りに繋がる危険性があるでしょう。そのままにしておくとどんどん被害も広がっていきます。

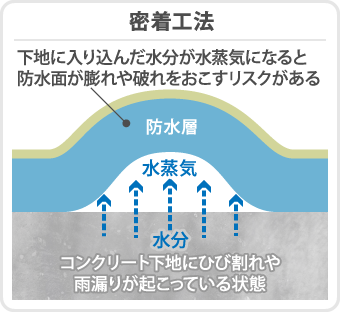

膨れ

防水工事を行ってからある程度の期間が経つと、部分的に膨れたりすることがあります。これは防水層の下地が水を含んでいる時に、絶縁工法がしっかり行われず、その水が蒸発しようとするために起こる現象です。いずれ膨れが大きくなって破れてしまうかもしれません。

ひび割れ、剥がれ、膨れなどはケースによっては部分的に補修することも可能ですが、被害が大きいときには全体に防水工事をやり直す必要があります。

水溜まり

屋上に水溜まりができていると、防水層の劣化が進んでしまうので注意です。

水溜まりができる原因の一つは、排水機能の問題です。排水口などが詰まって水はけが悪くなっていることも考えられるでしょう。

その他、防水シートがよれたことや、地震の影響などで建物が傾いたりへこんだりしていることが原因なら、早めに対処が必要です

長時間水溜まりを放置していると防水層の劣化を早めてしまい、膨れや剥がれ、雨漏りといった症状を引き起こす可能性があるでしょう。

→トップコートのメンテナンス

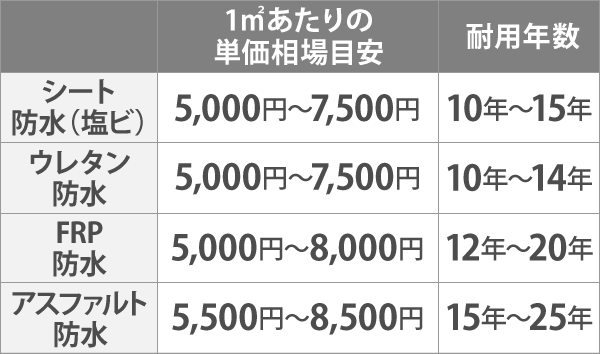

屋上防水の主な種類は、以下の4つです。

いろいろあっても迷いますね。それでは、以上の4つの防水工事におけるメリット・デメリットや向いているケースについてご説明しましょう。

屋上の現在の状態や建物の種類によって、どの防水工事にするかは変わります。点検・ご提案は街の屋根やさんで行いますのでご安心いただければと思いますが、ある程度知っておくと複数の業者から提案を受けた時などの参考になります。

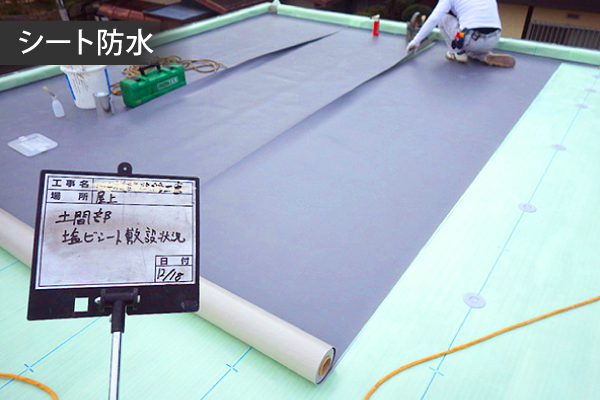

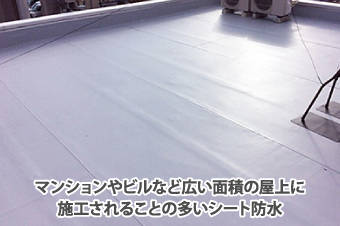

シート防水

平らで広い屋上に向いている

ほとんどの場合、下地を選ばない

耐用年数… 10年~15年

シートにより広い屋上でもムラのない施工ができ、下地を選びません。

現在の防水方法が何であっても基本的に工事可能なのです。

比較的安価なのも魅力です。

複雑な形状の屋上や、凸凹の多い屋上には向きません。

シートを切り貼りして施工することになり、結果、継ぎ目が多くなって劣化の原因になります。

シート防水とは、その名の通り防水性能を持ったシートを敷き詰めて施行するものです。以前は伸縮性の良いゴムシートがよく使用されましたが、最近では厚くて丈夫な塩ビ製のシートがよく使われます。

シート防水は耐久性に優れているだけでなく、安価に広い面積を一度に施工でき工期も短めです。このことから、ビルなど広い面積の屋上に向いています。

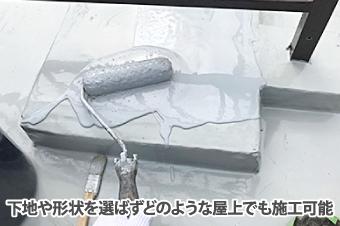

ウレタン防水

塗膜防水なので下地や形状を選ばない

木造の屋上にもおすすめできる

耐用年数… 10年~14年

樹脂を塗り広げる施工方法なので、凹凸の多い屋上や側溝部分などにも工事可能で、継ぎ目ができません。

乾燥に時間がかかるので、工事期間何日もの間、屋上に立ち入ることができなくなります。

また、職人の腕により、厚みや品質にムラができる可能性があります。

ウレタン防水は液状のウレタン樹脂を屋上面に塗布する工法です。ウレタンに耐水性があることはご存知ですよね。そのウレタン樹脂を職人が3mm程の厚さで塗料のように塗り広げます。どんなタイプの屋上でも施工できるのが強みです。完成後にも弾性があるため、複雑な形の屋上や、建物が動きやすい木造建物の屋上にも向いています。

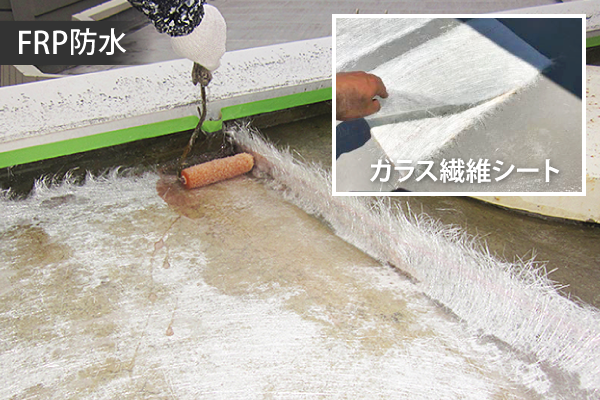

FRP防水

丈夫で人や車が通る屋上にも最適

木造の広い屋上には向かない

耐用年数… 12年~20年

プラスチックのように硬く耐衝撃性・耐摩耗性の高い防水層が作れるのが魅力です。硬化がはやく出入りが多い場所の工事も安心です。

木造で広い屋上には施工できません。硬い故に、建物の動きがあるとひび割れの恐れがあるからです。

FRP防水とは「繊維強化プラスチック(Fiberglass Reinforced Plastics)」の略称です。ガラス繊維とポリエステル樹脂を重ねて防水層を作る方法です。

FRPという言葉に馴染みがないかもしれませんが、浴槽や貯水槽、自動車や船体の一部にも使われていますから、防水性や耐久性の心配はありません。

ウレタンに比べて硬化スピードが早いので、場合によっては1日で施工が完了することもあります。FRPは軽いので建物にかかる負担も最小限に抑えられるため、なるべく建物に負担をかけたくない場合におすすめです。ただし硬いので建物の動きが大きく広い木造の屋上ではひび割れが起こりやすく向いていません。

アスファルト防水

改修の時はシート防水やウレタン防水もご検討ください。

アスファルト防水は非常に高い耐久性と耐用年数を誇っており、ビルやマンションの屋上(陸屋根)などに多く使われる施工方法です。

丈夫ですが重量があり、工法によっては強い臭いが発生するため一般的な住宅には使われません。

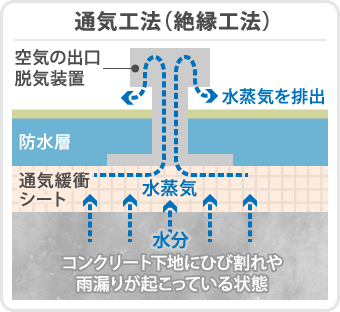

密着工法と通気工法(通気緩衝工法・絶縁工法)の違い

防水工事には大きく分けて「密着工法」と「通気工法(通気緩衝工法・絶縁工法)」が存在します。この選択を誤るとせっかくの防水工事が長持ちしないこともあるので覚えておきましょう。ご不安な方は施工業者に確認してみてください。

密着工法

密着工法は防水層を屋上の下地に密着させる基本の工法です。工事が比較的簡単なので工期が短く済みます。

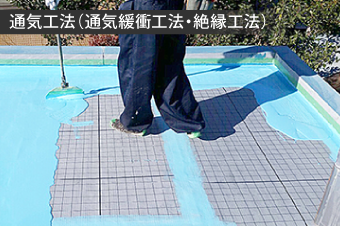

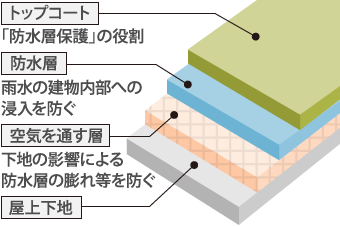

通気工法(通気緩衝工法・絶縁工法)

対する通気工法(絶縁工法)は、下地と防水層の間に別の層を挟み込む工法です。そうすることで下地の影響を受けることなく施工ができます。

(シート防水では機械的固定工法とも)

例えば、下地にひび割れがあって既に水が入り込んでいたり、雨漏りが起こっていたりする場合、上記の密着工法で工事してしまうと入り込んでいた水分の逃げ道が無くなってしまいます。それが原因で防水面が膨れたり破けたりしてしまうことがあるのです。

通気シートを敷いたり脱気筒や改修用ドレンを取り付ける手間がかかりますので施工過程が複雑になるためコストがかさむのが難点です。しかし既に雨漏りなどの問題がある場合には通気工法(絶縁工法)でないといけません。

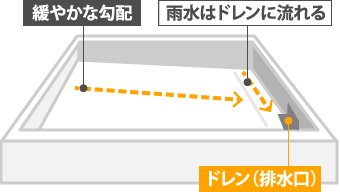

ドレン周りや笠木にも注意

屋上防水において雨漏りを防止するのであれば、防水層や下地の劣化症状だけでなく、ドレン周りや笠木にも注意しましょう。防水層の状態と併せて問題がないか確認してください。

ドレン周り

平坦に見える屋上ですが、完全に平坦だと雨水を排出することができません。したがって、スムーズに排水できるように緩やかな勾配になっているのが一般的です。すると雨水は緩やかに防水層の表面を流れてドレン(排水口)という場所に集められます。

このドレンを経由して雨樋や排水管、そして地上、下水道に排出されていくのですが、このドレン周りこそが劣化しやすい場所なのです。

ドレンにかぶせられているキャップや排水管とのつなぎ目には金属製のものが多く使われており、年月が経つうちに錆びてしまいます。劣化してずれたり外れかかったりすると雨漏りになってしまいますし、ゴミがたまりやすくなり詰まって水溜りの原因にもなります。また、ドレン周りは水がたまりやすいので防水層が傷みやすい場所でもあります。

詰まりなどなく正しく排水されているか、見える範囲で確認しましょう。

笠木

笠木と聞いてもピンとこない方もいるでしょう。

屋上の周りには、壁やパラペット等が設置されていて、転落防止に手すりが取り付けられている場合もあります。笠木とは雨水や紫外線に晒され続けるこの壁の頂部をカバーし、雨の浸入を防ぐ役割があります。基本的に防水性が高い素材が使われていますが、やはり劣化してしまうと問題です。

笠木が雨や風に晒され続けると、笠木が歪んだり外れかかったりしてその継ぎ目から雨水が浸水する可能性があります。内部に入り込んだ雨水はかなり排出されにくいでしょう。

そのまま放置していると笠木の下地である木材が腐食する原因になってしまい、やがて壁の内部に雨水が流れることで雨漏りが発生してしまいます。このようなことがないように、笠木の劣化や錆などもチェックしましょう。

防水工事におけるトラブルとその対策

トラブルはどの様な場面でも起こって欲しくないですよね…

ですが、大切なお住まいの工事を進めるにあたってトラブル事例を知っておくことも大切だと思います!

そこで、防水工事で起こりえるトラブル事例や、それを防止する対策をご紹介致します。

防水工事の一般的なトラブル事例

〇雨漏りの再発

雨漏りの発生をきっかけに防水工事をご検討されるお客様も多くいらっしゃいます。

しかし、それと同時に他の業者で防水工事をしたのにも関わらず、雨漏りが再発したことでご相談を頂くケースも多い傾向です。

これは下地処理の不備など、施工不良が原因である可能性が大きいです。

〇防水層の剥がれやひび割れ

こちらも他の業者で施行されたお客様より、よくご相談を頂く内容です。

防水層の剥がれ・ひび割れは、施工時の材料の品質不良や施工方法の不適切さ、または環境条件の影響で発生します。

特に気温や湿度の変化が大きい環境では材料が収縮しやすく、このような問題が発生しやすくなります。

トラブルを避けるための対策

防水工事におけるトラブルを避けるためには、以下のような対策が有効です。

〇適切な業者選定

当たり前のことですが、防水工事を実際に施工するのは施工業者です!

その為、工事の成功は信頼できる業者の選定に掛かっているいっても過言ではありません!

施工業者の中には工期短縮のために必要な工程を行わなかったり、知識・経験が乏しい事からいい加減な施工を行う業者も存在しますので、注意しましょう!

〇施工前の打ち合わせをしっかりと行う

工事の仕様や期間、コストについて事前に詳細な打ち合わせを行う事も大切です!

ご納得頂く工事にする為にも、街の屋根やさんではお客さまのご要望と工事内容のすり合わせは非常に大切だと考えております!

ご不安・ご心配事や質問がございましたら、何なりとご相談頂ければ幸いです。

〇長期的なコストパフォーマンスで見た工事方法・材料の選定

例えば、安さを重視して防水工事を行った場合、その瞬間はコストパフォーマンスが良いかもしれません。

しかし、それが施工箇所に最適な工事方法・材料で無かった場合、ひび割れなどの症状が発生してしまうことで短いスパンで防水工事が必要となってしまう事態も考えられます!

一方で施工箇所にマッチした工事方法・材料を選定する事で防水層を形成した場合、長く安心して防水効果を発揮してくれます!

最適な工事方法・材料を選ぶことは、長期的なコストパフォーマンスを上昇をさせます!

実際に施工させていただいた防水工事の施工事例

続いて、実際に施工させて頂いた施工事例をご紹介させて頂きます!

江戸川区中葛西でウレタン防水(通気緩衝工法)によるベランダ床の防水工事

江戸川区中葛西にて、マンションのベランダ防水工事についてご相談を頂きました!

現地調査にお伺いさせて頂きますと、軽微ではありますがベランダ床に非常に多くのひび割れが確認出来ました。

こうしたひび割れは、寒暖差やコンクリート内部の水分の蒸発によるコンクリートの伸縮によって発生します。

お客様より、雨漏りの発生リスクを可能な限り抑えたいとのご希望を頂きましたので、今回はウレタン防水通気緩衝工法をご提案させて頂きました!

今回は、ウレタン防水の中でも通気緩衝工法という方法で施行させて頂きました!

通気緩衝シートと脱気筒を設置する事で湿気が防水層の外に排出されるため、下地が水分を含んで湿気を放っていても、防水層が膨れるリスクが低くなります。

ウレタン防水工事の完了です!

防水層を紫外線から保護する役割を持つトップコートもしっかりと塗布させて頂きましたので、長期間安心してベランダをご使用いただけます!

府中市四谷にお住まいのお客様よりご依頼頂いたバルコニーの2plyによるFRP防水工事

府中市四谷にお住まいのお客様より、「雨が降った際にバルコニーに水たまりが出来てしまう…」とご相談を頂きました!

既存のバルコニーの防水には、FRP防水が使用されておりましたが、表面の凹凸も大きく、勾配の状態も良くありません。

水溜まりの発生原因は、以前施工された際の施工不良が原因と推測されます。

その為、新規にFRP防水を施す施工をご提案させて頂き、ご依頼を頂く事となりました!

FRPとは繊維強化プラスチックのことで、ガラス繊維に樹脂を染みこませることで防水層を成型します。

その為、非常に丈夫な仕上がりになる事が特徴です。

今回は、2種類のFRPを使用する事から2ply工法のFRP防水工事となります!

ガラスマットを敷いた後、防水材を染みこませていきます!

防水層を保護するトップコートを塗布すれば、FRP防水工事の完成です!

新築の様な仕上がりになったとお客様にも大変お喜び頂けました。

その他の屋上防水工事事例をご紹介

ここでご紹介しているのは一例です。

どのような防水工事がいくらになるか、点検の上でお見積りをお出しいたします。

事例1

雨漏りを起こした屋上(陸屋根)に塩ビシート防水【約70万円】

事例2

ハイツ屋上のゴムシート防水を塩ビシート防水に【約145万円】

事例3

築20年以上、3階建ての住宅にウレタン防水【約60万円】

事例4

マンション屋上、FRP防水からウレタン防水へ【約239万円】

事例5

玄関上からの雨漏りをFRP防水で修繕【約58万円】

事例1

雨漏りのご相談で伺うと、屋上の保護モルタルはひび割れて内部の防水が劣化している様子が伺えました。しっかり補修後、塩ビシートを絶縁工法にて施工しました。

施工日数 3日 費用 約70万円

事例2

賃貸用2階建てハイツのオーナーさまからのご依頼です。昔ながらのゴムシートの至る所に傷みが見られましたので、耐久性の高い塩ビシートを絶縁工法にて施工しました。オーナー様にもご満足いただけました。

施工日数 7日 費用 約145万円

事例3

築20年以上、雨漏りが発生した屋上の修繕です。3階建てで地震時にはよく揺れるということで、これまでのシート防水の上から、追従性の良いウレタン防水をご提案いたしました。

施工日数 10日 費用 約60万円

事例4

マンションのオーナー様からのご依頼で屋上を点検、約40年間メンテナンスしていなかったFRP防水は剥がれかけていました。ウレタン防水の通気緩衝工法できれいに仕上がりました。

費用 約239万円

事例5

こちらは屋上ではなく玄関ポーチ上部ですが、構造は屋上と変わりありません。防水層のトップコートが剥がれ雨漏りしている状態でした。勾配をつけるため下地から作り、丈夫なFRP防水を施しました。

施工日数 7日 費用 約58万円

防水工事を依頼する施工業者選定のポイント

前述の通り、防水工事を依頼する業者選定は大切です!

しかし、施工業者は非常に数が多い事もありますので信頼出来る業者を選定することは難しいですよね。

防水工事の必要性は理解しつつも、業者選定がハードルとなって施工に踏み切れないと言う方も多いのではないでしょうか。

信頼できる施工業者の特徴

工事を依頼するのであれば、誰しもが「信頼できる施工業者」へ依頼したいと思います。

以下に、信頼できる施工業者の特徴をご紹介致します!

- 〇経験と実績

経験・実績が豊富な施工業者であれば、お住まいのお困り事を解決する最適な施工方法を要望に沿った形で提案してくれます!

さらに、実際の施工も安心して任せられますよね! - 〇分かりやすい説明

防水工事やリフォームは専門用語や部材名の種類も多く、非常に分かりにくいですよね。

その為、工事内容や目的をお客様へしっかりと説明する事は非常に大切です!

信頼できる業者は提案される工事や専門用語も分かりやすく、具体的に説明してくれます。

分からない事があれば、なんでも聞いてみましょう! - 〇透明性

工事内容や施工料金の「透明性」は非常に重要です!

お見積りを例にしますと、「防水工事一式 ○○万円」という表記はどの様な工程・部材にいくらの費用が掛かるのか全く分かりませんよね。

詳細なお見積りを作成した上、さらに工程ごとの目的や注意点・使用する資材を細かく説明してくれる業者を選定しましょう! - 〇良好なコミュニケーション

いくら実績・経験が豊かであっても、コミニケーションが円滑でない施工業者は信頼出来ません!

工事に関する心配事やご不安事に対して、納得のいく説明や回答が得られない業者に依頼する事はやめておきましょう!

業者選定のポイント

続いて、業者選定のポイントを詳しくご紹介致します!

- 〇相見積もりを取る

まず、前提として工事業者を最初から一つに絞らずに、複数の業者で相見積もりをする事がおすすめです!

価格相場を理解することも出来ますし、各業者の提案内容を比較する事にも繋がります。

ただし、相見積もりの目的が「価格が安い業者を探す事」にならない様に注意しましょう!

価格に見合った施工品質を提供してくれる「コストパフォーマンスが高い業者」を選びましょう。 - 〇HPによる専門業者の経験・実績の確認

専門業者の経験・実績を確認する上で非常におすすめなのが、専門業者のHPのチェックです!

HPには、現在までの施工実績や実際に施工されたお客様の声が掲載されています。

施工実績の数はもちろん、施工の丁寧さや仕上がり品質をチェックしましょう!

また、施工されたお客様の声を確認する事で、リアルな感想・口コミを確認する事も大切です! - 〇詳細なお見積もり

信頼できる業者の特徴でもお伝え致しましたが、詳細なお見積りを作成してくれるかという点も大きなポイントです!

当然ですが、工事内容が同様であっても作成されるお見積りは施工業者によって違います。

・どの工程にどの程度の費用が掛かっているか?

・お見積りについてしっかりと説明をしてくれるか?

上記の様なポイントをしっかりと確認しましょう! - 〇質問と疑問点の確認

不明点や疑問点は遠慮なく質問しましょう!

しっかりとした説明・解説をしてくれる業者は、それだけ経験・実績が豊富と言えます。

また、コミュニケーションを円滑に取ってくれる事も業者の選定基準として非常に重要です。 - 〇アフターサービスの確認

防水工事を含むお住まいの工事・リフォームは、施工が完了すれば終わり…ではありません!

工事後のアフターサービス・保証の有無も確認しましょう。

万一、トラブルが発生した場合の対応・保証期間など、長期的なサポート体制が整っているかどうかは非常に重要です!

業者選定の際には、ぜひ上記の様なポイントに着目してみて下さい!

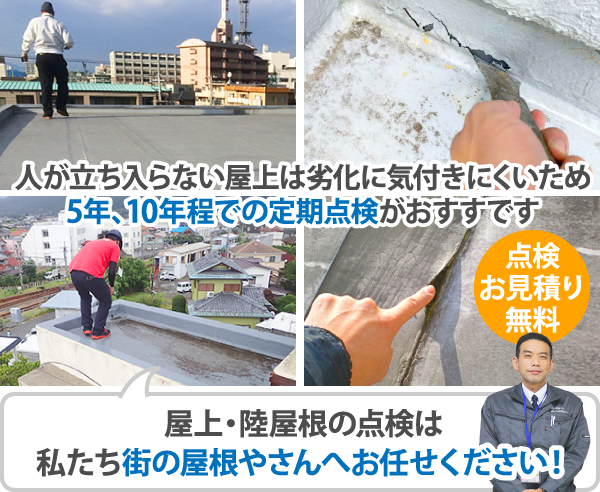

屋上防水はあまり意識していない方も多いかもしれません。しかし日常的に雨を受け止める場所ですから、メンテナンスを怠ると雨漏りに発展する可能性があります。

屋上には2種類あります。

日常的に出入りし使用している屋上

人が立ち入ることは少ない、または立ち入るように作られていない屋上

日常的に洗濯物を干したりして出入りしている屋上は、毎日使うゆえに劣化に気づきにくいことがあります。しかし人が歩いたり物を置いたりすることでも防水層劣化の原因になっていますのでご注意ください。

逆に人が立ち入らない屋上は、それこそ劣化していてもなかなか気づくことができません。5年、10年などで定期的な点検をおすすめします。しかし柵がついていないような屋上にご自身で上がって点検するのは非常に危険ですから、屋上・陸屋根の点検は街の屋根やさんへお任せください。

また、屋上の防水工事や補修のDIYは難しいです。

ここまでご紹介したように種類が様々で、どれが適しているか、部分補修にするか全面改修が良いかの判断も難しいでしょう。

長く安心できる防水工事はDIYではなく、私たちプロにお任せください。

屋上防水について、メンテナンスが必要か、どのような工事方法が良いか、笠木や手すりなども含め屋上まわり全体をしっかり点検し、ご案内いたします。点検とお見積もりは無料ですので屋上防水の点検、既に雨漏りなどでお困りの際もまずはお問い合わせください。

屋上防水とは?防水工事の種類・価格などを比較解説まとめ

●屋上(陸屋根)は屋根と同じ役割を持っていますから、防水施工が必須です

●木造、RC造に関わらず雨漏りを起こし建物の耐久性を維持するために屋上防水は大切です

●一般的な住宅に使われるのは主に以下の3種類です。それぞれ耐用年数や向いているケースが違います

・シート防水

・ウレタン防水

・FRP防水

●防水工事には密着工法と通気工法(通気緩衝工法・絶縁工法)があります。通気工法(絶縁工法)なら下地に影響されず施工ができます

●屋上防水層に色あせ、ひび割れ、膨れ、剥がれ等が見られる場合は補修やメンテナンスをご検討ください

●屋上からの雨漏りを起こさないため、ドレン周りや笠木の不具合も確認しましょう

●屋上の点検は危険な場合もあるので街の屋根やさんへお任せください

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。