棟板金の浮きの修理費用は?相場や浮きの原因を対策できるメンテナンス方法を解説

更新日 : 2025年11月26日

更新日 : 2025年11月26日

屋根の棟板金(むねばんきん)は、築年数が経つにつれて寒暖の変化による釘の膨張・収縮や、下地の劣化などが進み、浮きやズレが発生することがあります。

見た目では小さな不具合に見えても、放置すると雨漏りや板金自体の飛散につながり、思わぬ事故の発生や修理費用が一気に高額になるケースも少なくありません。

そこで今回は棟板金の浮きを修理するための費用をメインテーマに、これまで数多くの棟板金修理を対応してきた「街の屋根やさん」のデータから費用相場の目安や被害を広げないための早期対応の重要性についてわかりやすくご紹介します。

目次【表示】

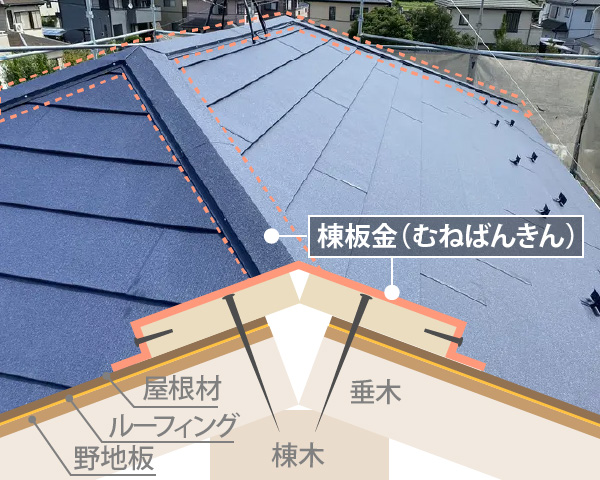

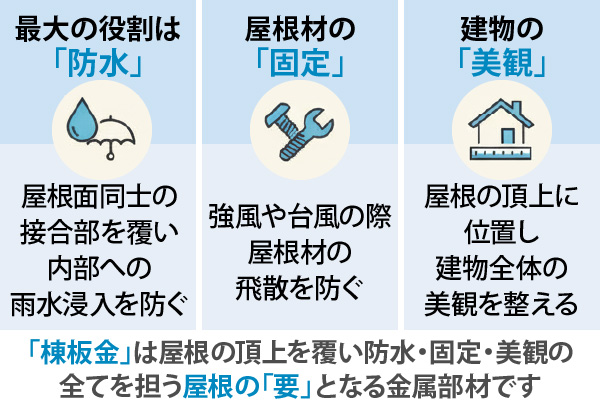

棟板金の役割と設置箇所

棟板金(むねばんきん)とは、主にスレート(コロニアル)屋根や金属屋根の頂点となる棟や、そこから派生する隅棟にも取り付けられている金属製の部材です。

棟板金の最も重要な役割は、屋根面同士が合わさる接合部を覆うことで保護し、内部へ雨水が浸入するのを防ぐことです。

お住まいの中でも高所に位置する棟は必然的に雨や風の影響を最も大きく受ける部分のため、棟板金の防水としての役割は屋根を守る上で不可欠となっています。

また、棟板金が固定されていることで強風や台風の際に屋根材が飛散するのを防ぐ役割も担っています。

そして屋根の頂上に位置するため、建物全体の美観に与える影響が強く、意匠的な役割も果たしていると言えるでしょう。

瓦屋根の棟部分は?

なお、瓦屋根の棟の仕上げには、金属板ではなく専用の瓦が使われ、これは「棟瓦(むねがわら)」と呼ばれて棟板金とは区別されています。

このページでご紹介する修理費用には当てはまらないため、以下の関連ページをご参照ください。

▼関連ページ

棟板金の構造と素材

棟板金の固定方法

棟板金は金属板が単独で取り付けられているわけではなく、貫板(ぬきいた)と呼ばれる下地材の上に金属板(棟包み)を被せて固定するという構造になっています。

貫板は棟板金を固定するための芯材としての役割を果たしていますので、今回のテーマである修理費用にも大きく関わってくる部分です。

貫板への固定には釘やビスが使用されます。

特に固定力の高さと腐食への強さから、ステンレス製のビスで留める方法が最近では主流となっています。

貫板の素材

下地となる貫板は、以前までは木製が一般的でしたが、木材は水分や湿気の影響で腐食して棟板金を固定する力が失われやすいという弱点があります。

そのため、現在は腐食に強い樹脂下地や、さらに高い耐久性を誇る金属下地(アルミ製など)が交換工事の際に使用される素材となっています。

ただし、あと数年で屋根全体のリフォームが必要になるといったケースでは、あまり長寿命な貫板へ交換しても意味が薄く、費用も無駄に高くなってしまうため、「街の屋根やさん」では今後の工事計画に合わせて木製の貫板をご提案することもあります。

サイトで公開している棟板金交換工事の施工事例ページで木製の貫板を使用しているのは、そういった理由であることが多いです。

▼関連ページ

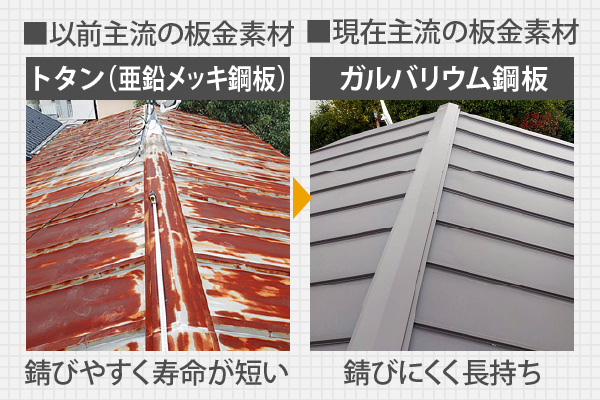

棟板金の素材

棟板金自体の素材は、かつて主流だったトタン(亜鉛メッキ鋼板)に代わり、錆びにくく耐久性に優れたガルバリウム鋼板が現在では広く使われています。

屋根材もガルバリウム鋼板が主流となったため、棟板金との調和が取れたデザインを求めやすくなっています。

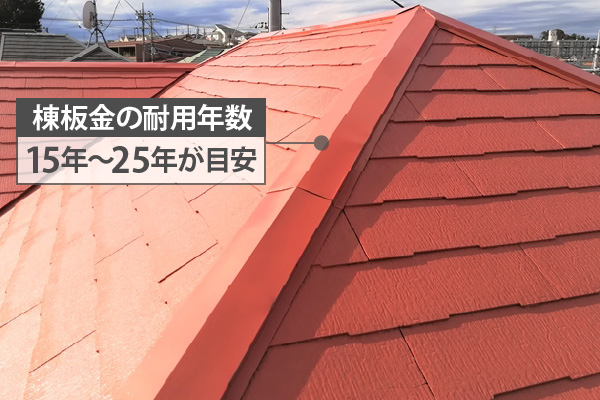

棟板金の耐用年数と点検の目安

棟板金に使用されるガルバリウム鋼板などの金属素材は比較的寿命が長く、棟板金自体の耐用年数は15年〜25年が目安とされています。

しかし、棟板金を固定している留め具や、内部の貫板が先に劣化することで、この年数よりも早期に修理が必要になることがほとんどです。

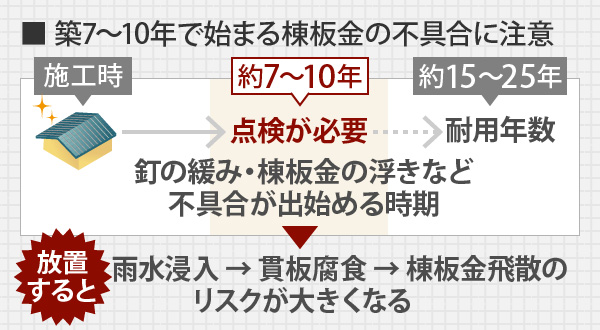

築10年頃に点検を行うべき理由とは

特に注意が必要なのが、築7年〜10年頃です。

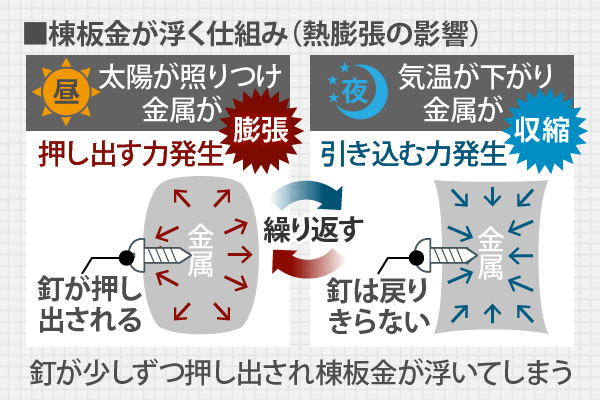

棟板金は金属製であるため、日中の熱で膨張し、夜間に収縮する熱膨張・熱収縮を繰り返すことによって、固定に使われている釘が徐々に緩み、抜け始める症状が目立ち始めるのが築7年〜10年頃なんです。

この釘の緩みや抜けは棟板金の浮きを大きくし、雨水が貫板まで簡単に浸入して腐食を進行させる原因となるため、不具合が始まったサインとして警戒する必要があります。

貫板の腐食や棟板金の飛散といった大きなトラブルを防ぎ、結果的に修理費用を抑えるためにも、築7年〜10年を経過した時点で屋根の専門業者に点検を依頼することが非常に大切です。

棟板金の浮きや緩みは、経年劣化による自然現象や外的要因による衝撃が重なって発生します。

特に長年メンテナンスを行っていない屋根では、この浮きが雨漏りや破損のきっかけとなるため、早期発見と修理が重要です。

その重要性を深く理解するためにも、棟板金が浮いてしまう主な原因を4つに分けてご紹介いたします。

熱膨張による釘の緩み・抜け

棟板金が浮く最も一般的な原因は、金属の熱膨張と収縮です。

日中の太陽光で金属が膨張し、夜間に気温が下がると収縮する……この繰り返しによって、固定している釘やビスが少しずつ押し出され、やがて浮きや抜けが生じます。

この症状による浮きは施工不良ではなく、どの住宅でも築7〜10年ほどで起こりやすい自然現象です。

特に日当たりの良い立地の屋根では太陽光による熱の影響が大きく、緩みの進行が早い傾向にあります。

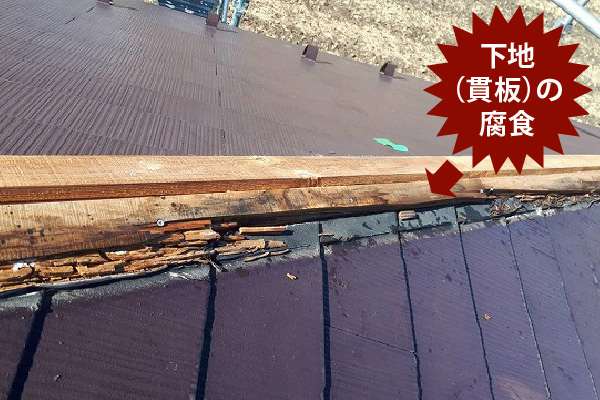

下地(貫板)の腐食

先程の原因から連動していますが、釘やビスが緩むことで大きくなった隙間から雨水が内部に浸入しやすくなります。

※もともと棟板金には湿気を逃がしたりする通気目的でわずかな隙間がありますが、浮きが大きくなることで内部へ入り込む水分の影響が甚大になっていきます。

するとどうなるか……浸入した雨水によって棟板金を支える木製の貫板が腐食し、もろくなってしまいます。

貫板が劣化すると固定具を打ち直しても保持力を失っている状態になるため、結果的に棟板金が浮いたり剥がれたりするのです。

強風や台風などの自然災害

屋根の頂部に位置する棟板金は、台風や突風の影響を受けやすい箇所です。

強風によって棟板金が持ち上げられる力が働くと、固定釘が抜けたり、金属板が変形して浮きが生じます。

大きな台風や強風のあとには、外見上問題がなくても一度専門業者に点検を依頼することが大切です。

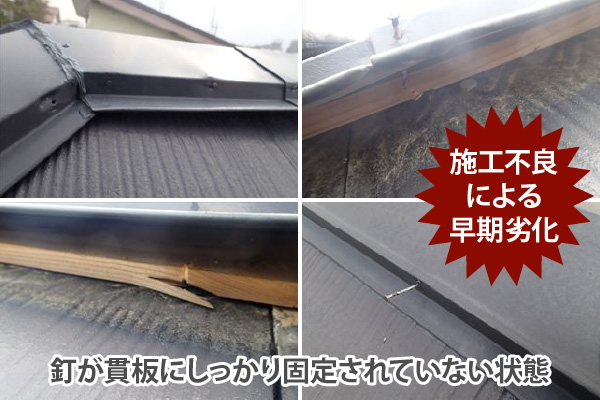

施工不良による早期劣化

あまり考えたくはない原因の一つですが、新築時や屋根リフォーム時に釘やビスの打ち込みが浅い、下地の状態が不十分といった施工不良があると、通常より早く棟板金が浮き始めることがあります。

棟板金の浮きを「少しの隙間だから」とそのまま放置すると、建物全体の劣化を早め、修理費用を大幅に押し上げる結果を招きます。

1. 下地や構造材の腐食が進行するリスク

浮いた棟板金の隙間から雨水が入り込み、内部の貫板を腐らせてしまいます。

腐食が進むと貫板を含めた交換工事が必要となり、修理費用が高くなります。

さらに症状が悪化すると、雨水が屋根の構造部分(野地板や垂木など)まで到達し、建物の耐久性を根本から損なうおそれもあります。

▼関連ページ

2. 棟板金の飛散による二次被害のリスク

固定が弱くなった棟板金は、台風などの強風時に屋根から剥がれて飛散する危険があります。

棟板金が風で飛ばされると、隣家の外壁や自動車を傷つけたり、最悪のケースでは人に当たってケガをさせたりといった重大な事故や損害賠償トラブルに発展する可能性があります。

発生してからでは遅いため、こうした被害を防ぐためにも早めの補修が欠かせません。

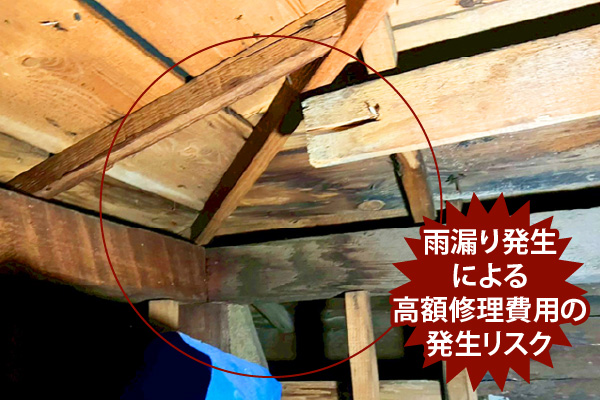

3. 雨漏り発生による高額修理費用の発生リスク

棟板金が浮いた部分は防水性能が著しく低下します。

そのまま放置すると雨漏りが発生し、天井や壁の内部まで水がまわってしまいます。

軽度のうちに修理を行えば、釘打ち・コーキング補修で1.5万〜5万円程度(足場費用別)に抑えられますが、腐食が進んで棟全体を交換する必要が出た場合には十数万円〜数十万円規模の工事費用に膨らむこともあります。

雨漏りを完全に解消するためにはルーフィングの新設が必要になる場合もあり、そうなると屋根カバー工法や葺き替え工事といった百万円以上の屋根リフォームが求められることも知っておきましょう。

つまり、早期の修理こそが被害と費用を最小限に抑える最善策なのです。

▼関連ページ

棟板金の浮きに対しての修理は、劣化の程度によって方法や費用が大きく異なります。

主に、軽度の浮きや釘の緩みを補修する「釘の打ち直し+コーキング補修」と、下地材や板金自体が劣化している場合に行う「棟板金交換工事」の2種類に分けられます。

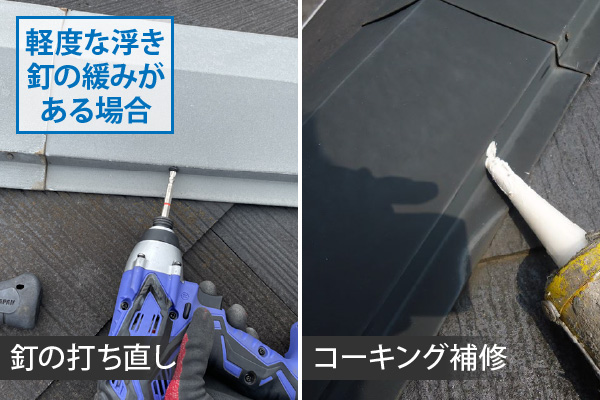

軽度な浮き・釘の緩みには「釘の打ち直し・コーキング補修」

棟板金の浮きが軽微で、釘が緩んでいる・少し抜け始めているような場合には、釘の打ち直しやコーキング補修が行われます。

この方法は、緩んだ釘を打ち直し、釘頭の上から防水性の高いコーキング材(シーリング材)を被せて密閉する工法です。

場合によっては釘ではなくビスで打ち直し、より強力な固定を施すこともあります。

棟板金そのものがまだ健全な場合に適しており、費用相場は以下の通りです。

| 中規模補修 | 5万~8万円 |

| 部分的な補修 | 1箇所あたり3万円程度 |

比較的短時間で施工でき、費用を抑えられる点がメリットですが、根本的な劣化が進んでいる場合にはこの補修だけでは不十分なケースもあります。

下地の腐食・変形がある場合は「棟板金交換工事」

棟板金の下にある貫板が腐食していたり、板金そのものが強風などで変形・飛散している場合には棟板金交換工事が必要です。

棟板金交換工事では、既存の棟板金と腐食した下地をすべて撤去し、新しい貫板と棟板金を設置します。

貫板を固定していた古い釘穴や隙間は、雨漏り防止のためにシーリングで丁寧に処理されます。

現在では、木製の貫板に代わり、樹脂製による耐久性・耐水性の高い素材が使われることが多くなっています。

修理費用の目安は以下の通りです。

| 20mの棟板金交換の場合 | 税込154,000円~275,000円 (足場代は別途となります) |

棟の長さや屋根形状、使用する素材によって費用は変動します。

特に屋根が複雑な形をしている場合や勾配が急な屋根では、施工費がやや高くなる傾向がありますので、検討時には無料の見積り診断で金額を確認してみてください。

意外と見落としがちな「足場費用」

棟板金の修理・交換は屋根の最も高い位置で行う作業のため、安全確保のための足場仮設がほぼ必須となります。

特に2階建て以上の住宅では、足場がない状態での作業は転落の危険が高く、法律上でも認められていません。

足場の設置費用は建物の規模や形状によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

| 足場代の費用相場 | 15万~25万円程度 |

たとえ釘打ち補修の工事費が3万円程度でも、足場費用が加わると総額で20万円以上になることも少なくありません。

▼関連ページ

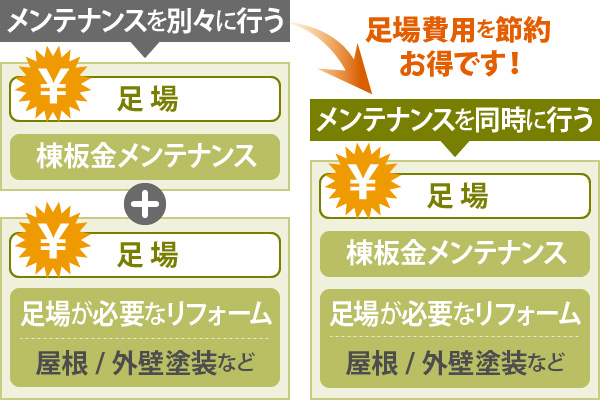

他メンテナンスとの同時施工でコスト削減

棟板金の修理は屋根塗装や外壁塗装など、足場を共用できる工事と同時に行うのが最も費用負担を減らせる選択肢になります。

そこで、棟板金修理と合わせて行うことが多いお住まいの効果的なメンテナンスをご紹介したいと思います。

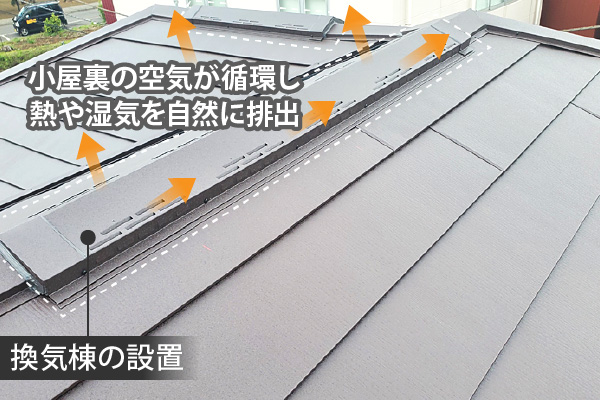

換気棟の設置で屋根裏環境を改善

棟板金交換と同時に換気棟(かんきむね)を取り付けることで、屋根裏の湿気や熱気を外に逃がし、結露を防止する効果が得られます。

これにより、夏場の室温上昇を抑えるほか、冬場の内部結露による木材腐食のリスクを軽減できます。

費用は1箇所あたり2.5万円〜5万円ほどの追加になります。

▼関連ページ

屋根全体のメンテナンスを同時に実施

棟板金の浮きや劣化が見られる時期は、屋根材自体の塗膜も劣化し始めている築10〜15年頃です。

このタイミングで屋根塗装を同時に行うと、それぞれの工事で必要になるはずだった足場費用を1回分で済ませられます。

そのため、お住まいのメンテナンスを依頼する場合は板金工事や塗装工事などを幅広く対応している業者への依頼がオススメとなるのです。

棟板金は屋根の頂上部分に設置されており、常に風・雨・日差しの影響を受けやすい箇所です。

そのため、固定金具のわずかな緩みや下地材の劣化が進むだけで、やがて棟板金の浮きや飛散、さらには雨漏りへと発展する恐れがあります。

こうしたトラブルを未然に防ぐため、メンテナンスの際にはなるべく棟板金が浮きにくくなるような施工・素材選びが重要となります。

釘抜けを防ぐための施工方法

棟板金の「浮き」や「外れ」の多くは、固定用の釘が経年によって緩んでしまうことが原因です。

対策1:ビスによる強固な固定

従来の釘は固定力が弱く、打ち直したとしても再び緩みやすくなる傾向にあります。

その対策として、修理の際にはステンレス製のビス(SUSビス)を使用した固定方法が推奨されます。

ビスはねじ山によってしっかりと貫板を締め付けるため、釘よりも抜けにくく、ステンレス製であることから錆にも強いです。

また、ビスの頭部をコーキング材で覆うことで、釘穴からの雨水浸入や錆の発生を防止できます。

さらに、パッキン付きビスを採用することで水密性を高める施工を行う業者も増えています。

棟板金を固定する金具の選定や施工方法は、防水性や耐久性に大きな影響を与えるのです。

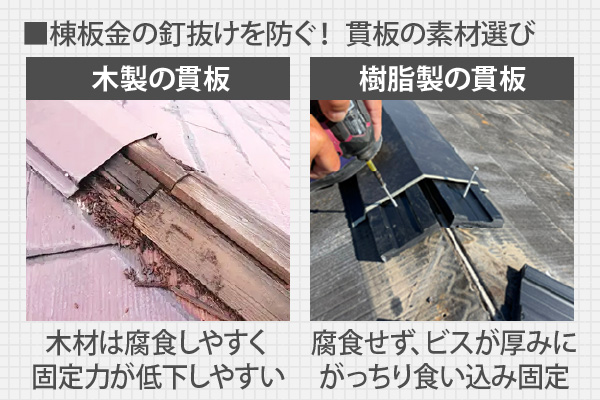

対策2:下地材(貫板)の素材選定が寿命を左右します

棟板金を固定している貫板の素材は、耐久性を大きく左右する重要なポイントです。

従来は木材が主流でしたが、木は湿気や結露により腐食しやすく、打ち付けられた釘による固定力を失うリスクがあります。

そこで近年は、より強度と耐久性に優れた「樹脂製」や「金属製」の貫板を選ぶケースが増えています。

私たち街の屋根やさんでは、樹脂製の貫板を特にオススメしております。

樹脂製の貫板は金属製に比べて厚みがあり、固定用ビスのねじ山を深く噛ませることができるため、大変強力な固定力を発揮してくれるからです。

金属製(ステンレス製)の貫板も高耐久で腐食や熱割れの心配がないのですが、熱伝導の関係でどうしても冬場などは内部結露を起こしやすく、周辺の屋根材や下地材への影響が懸念されるため、街の屋根やさんでは樹脂製の貫板の方を推奨しているんです。

長期的なメンテナンスコストを抑えるには、腐食しない素材への変更が効果的です。

樹脂下地や金属下地は初期費用こそ高いものの、結果的に交換周期を延ばせるため、トータルでのコスト削減につながります。

特に高耐久な金属屋根へのリフォームの際には、なるべく屋根材の寿命に合わせて棟板金のメンテナンスのタイミングが来るように耐水性・耐久性の高い貫板を選択することで、途中で棟板金交換工事が必要になり足場代などのコスト負担が発生しないようにすることも重要なポイントになります。

棟板金の浮きや外れの修理では、工事そのものの費用に加えて足場設置費用(20万円〜30万円前後)が発生することが多く、全体の支出が想定よりも大きくなりがちです。

そのため、無駄な出費を抑えつつ安心して工事を任せられる環境を整えることが重要となります。

火災保険を活用して自己負担を軽減

棟板金が浮いた・剥がれたといった症状が台風や強風(風災)などの自然災害によるものであれば、火災保険の補償対象になる可能性があります。

実際、棟板金の修理は火災保険の適用事例が多く、正しく申請すれば修理費の一部、または全額を保険でまかなえるケースも少なくありません。

火災保険の申請は、原則として被災から3年以内に行う必要があります。

時間が経つと被害の原因を特定しにくくなるため、棟板金の浮きや破損を見つけたら、すぐに専門業者へ点検を依頼し、保険適用の可否を確認するのが理想的な動き出しです。

火災保険を申請する前に知っておきたい注意点

ただし、経年劣化や施工不良が原因の損傷は補償の対象外となる点に注意が必要です。

また、契約内容によっては「修理費用が20万円未満の軽微な損害」は補償されない場合もあります。

しかし実際には、足場代(20万円〜30万円程度)が発生するため、棟板金の修理総額が20万円を超えるケースは多く、保険適用の基準を満たしやすい工事といえます。

信頼できる業者選びの方法

相見積もりで適正価格を見極める

棟板金修理の費用は、業者によって見積もり金額に差が出やすい工事です。

複数の専門業者から相見積もりを取り、内容や価格を比較・検討することで相場を把握しやすくなります。

見積もりを比較すれば過剰な工事提案や不当な高額請求を避けることができ、最適な修理プランを選択しやすくなるため、悪徳業者に依頼してしまう可能性はぐっと低くなります。

悪質な点検商法に要注意

棟板金の浮きは悪徳業者が狙いやすいトラブルの一つです。

「無料点検でお伺いしました」「近くの現場から棟板金が浮いているのを発見して……」などと突然訪問してくる業者には注意が必要です。

中には、屋根に上ってからわざと破損させたり、存在しない不具合を指摘して高額な修理契約を迫るケースも確認されています。

対策として、信頼できる業者以外には絶対に屋根に上らせないことが鉄則となります。

さらに、「今だけ特別に割引」「今日中に契約すれば特典あり」などと即決を迫る業者も避けるようにしましょう。

▼関連ページ

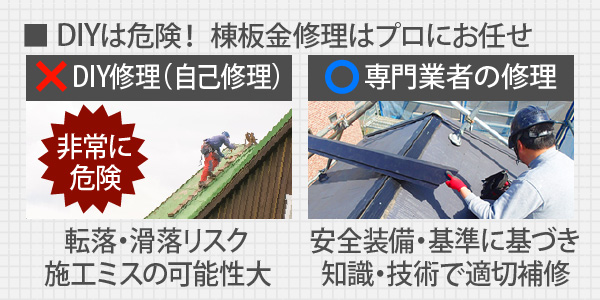

【絶対にNG】DIYによる修理は危険

棟板金の修理は屋根の最上部で行うため、転落や滑落のリスクが極めて高い危険作業です。

屋根に上っての自己修理は命に関わる事故につながるだけでなく、施工ミスによって雨漏りを悪化させたり、屋根材を傷めてしまう可能性もあります。

たとえ小さな浮きであっても、棟板金の補修は必ず専門業者に依頼することが大切です。

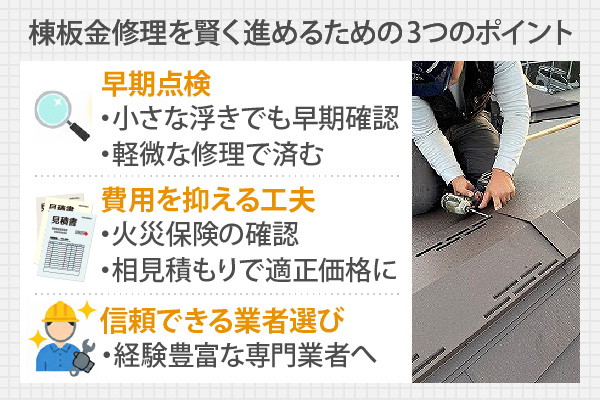

棟板金の浮きは、見た目以上に深刻な被害へ発展する可能性を秘めています。

初期の段階であれば比較的安価に修理できますが、放置して雨漏りや下地の腐食が進行すると、修理範囲が拡大し費用も大きく膨らみます。

特に、台風や強風の多い地域では定期的な点検と早めの対応が欠かせません。

修理費用を抑えるためには、火災保険の活用や複数業者による相見積もりの取得が効果的です。

また、棟板金の浮きは専門的な技術を要するため、経験豊富で信頼できる屋根業者へ依頼することが安心です。

私たち街の屋根やさんはサイト内の施工事例ページにて、棟板金交換工事の点検から完工までの様子を写真と共にいくつも解説しています。

実際の現場で撮影した点検や施工写真のみを扱っているため、実績を細かくご確認いただくことが可能です。

▼施工事例へのリンクはこちら

棟板金の異変を感じたら、放置せず早めに信頼できる専門業者へ相談し、最適な修理方法と費用を確認しておきましょう。

適切なメンテナンスを行うことで、無駄な出費を防ぎながら、大切なお住まいを長く守ることができます。

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。