台東区橋場にて瓦屋根の棟の漆喰の剥がれやのし瓦のズレが発生していましたので棟取り直し工事を実施し解消

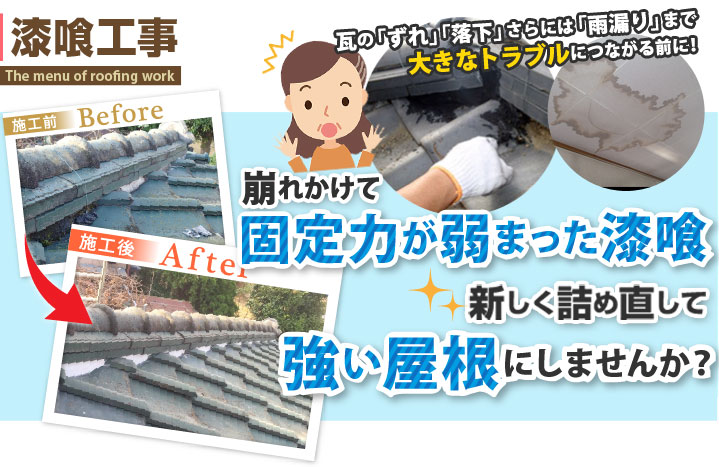

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:岡野

台東区橋場にお住まいのH様邸にて行った瓦屋根の棟取り直し工事の様子をご紹介致します。「近くを通りがかった業者の人から瓦がずれていると指摘されたので屋根を点検してほしい。」と、お問い合わせをいただき調査にお伺いしたところ、瓦屋根の棟に積まれているのし瓦がずれており、棟の面戸部分に詰められている漆喰が剥がれているのを発見しました。漆喰は棟の面戸に詰められており瓦と瓦を固定する接着剤のような役割を果たしていますので、剥がれてしまうと棟を固定する力が弱くなりのし瓦がずれてしまいます。放置してしまうと棟が崩れてしまう事に繋がりますので早めの対応が必要になります。

また、漆喰が剥がれた事により棟の土台の葺き土が露出していました。葺き土が雨水に晒されてしまうと雨水が浸透してしまいます。雨水が浸透すると棟の内側に雨水が浸入してしまい雨漏りの原因になってしまいますのでH様に調査のご報告とご説明を致しました。

H様はしっかりとしたメンテナンスを行いとの事でしたので既存の棟を解体し、新しい棟を造る棟取り直し工事をご提案致しました。棟取り直し工事につきましては、現在の段積みから強風の影響を受けにくい7寸丸瓦1段での施工をご提案したところ工事のご依頼をいただきました。

棟取り直し工事の工事費用につきましては、税込12,100円/mから承っております。棟の段数や場所(隅棟、親棟)により費用が異なりますので詳しくは街の屋根やさんまでお気軽にお問い合わせください。

また、漆喰が剥がれた事により棟の土台の葺き土が露出していました。葺き土が雨水に晒されてしまうと雨水が浸透してしまいます。雨水が浸透すると棟の内側に雨水が浸入してしまい雨漏りの原因になってしまいますのでH様に調査のご報告とご説明を致しました。

H様はしっかりとしたメンテナンスを行いとの事でしたので既存の棟を解体し、新しい棟を造る棟取り直し工事をご提案致しました。棟取り直し工事につきましては、現在の段積みから強風の影響を受けにくい7寸丸瓦1段での施工をご提案したところ工事のご依頼をいただきました。

棟取り直し工事の工事費用につきましては、税込12,100円/mから承っております。棟の段数や場所(隅棟、親棟)により費用が異なりますので詳しくは街の屋根やさんまでお気軽にお問い合わせください。

担当:岡野

- 【工事内容】

- 瓦屋根工事 棟瓦取り直し 漆喰取り直し

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 2日間

- 築年数

- 築40年程

- 平米数

- 棟:18.8m

- 施工金額

- 詳しくはお問い合わせください

- お施主様

- H様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- お付けしておりません

- 【工事内容】

- 瓦屋根工事 棟瓦取り直し 漆喰取り直し

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- シルガード 樹脂製芯木

- 施工期間

- 2日間

- 築年数

- 築40年程

- 平米数

- 棟:18.8m

- 施工金額

- 詳しくはお問い合わせください

- お施主様

- H様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- お付けしておりません

調査の様子

調査の様子です。H様邸の瓦屋根は寄棟屋根になります。梯子を使い屋根に上がると隅棟の漆喰が剥がれており、軒樋に剝がれた漆喰が落ちているのを発見しました。軒樋に漆喰が落ちると雨樋の詰まりの原因になり軒樋から雨水が溢れてしまいます。また、屋根の構造によっては溢れた雨水が破風板や軒天から建物内部へと浸入し雨漏りの原因になります。

漆喰がひび割れて剥がれている様子です。漆喰は雨水の浸入を防いでいますが、瓦と瓦を固定する接着剤のような役割も果たしております。漆喰が剥がれてしまうと棟を固定する力が弱くなってしまい、のし瓦や冠瓦がずれてしまい外れて落下する危険性があります。

鬼瓦廻りの漆喰が剥がれている様子です。大棟の端部や隅棟の端部には鬼瓦が設置されています。鬼瓦の廻りにも漆喰が詰められているのですが剥がれている状態でした。鬼瓦廻りの漆喰は鬼瓦と棟本体を固定する役割を果たしていますが剥がれてしまうと冠瓦がずれてしまい落下に繋がります。また、鬼瓦自体が倒れてしまっておりこのままですと落下に繋がりますので早めの対応が必要になります。

大棟の銅線が切れておりのし瓦がずれている様子です。銅線はのし瓦や冠瓦を固定する役割を果たしておりますのでこのままですと落下してしまいます。瓦が落下してしまうと人身事故に繋がるケースも少なくありません。また、落下した瓦がご自宅やお隣のカーポートの屋根を破損させてしまったり、落下して屋根の上を滑落する途中で周囲の瓦に干渉し衝撃で瓦を割ってしまい雨漏りが発生するなど二次被害に繋がりますのでお客様に調査のご報告とご説明をしたところ、しっかりとしたメンテナンスを行いたいとの事でしたので棟取り直し工事のご提案を致しました。棟取り直し工事につきましては、現在の段積みから強風の影響を受けにくい7寸丸瓦1段での施工をご提案したところ工事のご依頼をいただきました。

棟取り直し工事の工事費用につきましては、税込12,100円/mから承っております。棟の段数、場所(降り棟・親棟)によって金額が異なりますので詳しくは私たち街の屋根やさんまでお気軽にお問い合わせください。

施工の様子

棟取り直し工事の様子です。棟取り直し工事は既存の棟を解体し、新しい棟を作り直す工事になりますので、先ずは既存の棟を解体する工程から行います。既存の桟瓦を割らないように慎重且つ丁寧に崩していきます。

棟の土台となっていた葺き土は解体しながら土嚢袋に入れていき処分致します。土嚢袋は屋根の上に仮置きをしておき、全て解体しましたら屋根の上から降ろしていきます。

既存の棟を解体し、葺き土を撤去致しましたら屋根の上に残っている葺き土を綺麗に清掃します。屋根の上に葺き土が残っているとザラザラと滑りやすいため転倒してしまう危険性があります。転倒しないように気を付けながら清掃し完了しましたら次の工程に移ります。

棟金具設置の様子

棟金具設置の様子です。既存の棟を解体撤去後、清掃致しましたら棟金具を屋根の下地に設置していきます。棟金具は耐震、耐風のための補強となる重要な役割を果たしています。棟金具を設置する際には真っ直ぐになる目安となる水糸を張り、張られた水糸に合わせて屋根の下地に固定していきます。

棟金具に垂木を設置

棟金具に垂木を設置する様子です。棟金具の上部は片仮名の「コ」の字形になっており、その上に垂木と呼ばれる下地材を専用のビスで固定していきます。ここで使用する垂木は棟芯木とも呼ばれ、棟瓦を固定するための重要な役割を果たします。垂木は一般的に木製のものを使用致しますが、今回は腐食しにくく耐久性に優れた樹脂製の垂木を使用致しました。

棟の土台を造っていきます

新しい棟の土台を造る漆喰は軽量シルガードを使用致します。既存の棟は土台が葺き土でしたが、新しい棟は南蛮漆喰の軽量シルガードを使用し、土台を造ります。軽量シルガードは葺き土が不要で一回で仕上げる事ができます。軽量骨材を使用していますので比重を大幅に低減しています。また、特殊なシリコンと防水剤を配合していますので防水率も低減しています。

南蛮漆喰の軽量シルガードを使用し、棟の土台を造る様子です。シルガードは、雨水に強く耐久性にも優れていますので棟取り直し工事に最適な材料になります。専用の鏝で形を整えながら棟が真っ直ぐになるように土台を造っていきます。

棟瓦設置の様子

棟瓦を固定する様子です。シルガードで棟の土台を造りましたら、新規の7寸丸瓦を設置していきます。7寸丸瓦を設置する際には屋根の下部の軒先側から重ねて設置する事により雨水が棟の内部へと浸入するのを防ぎます。

棟瓦を固定していきます

7寸丸瓦を固定する様子です。7寸丸瓦の上部には固定する為の穴がありますのでパッキン付きのSUSビスを使用し、棟金具に固定した下地材の垂木に固定していきます。

7寸丸瓦を固定する際は、パッキン付きのものを使用する事により、上部からの雨水の浸入を防ぎ、垂木の劣化を防ぎます。垂木が劣化してしまうと棟瓦の7寸丸瓦を固定する力が弱くなってしまいますので飛散や落下に繋がります。使用するSUSビスはステンレス製になりますので耐久性に優れています。

大棟と隅棟の7寸丸瓦を設置しましたら、最後に大棟と隅棟の継目になる三ツ又を設置し、SUSビスで固定固定致します。三ツ又は一体物になっていますので雨水の浸入も防げます。

棟取り直し工事が完了です

SUSビスで全ての棟瓦を固定しましたら棟取り直し工事が完了になります。段積みの棟から7寸丸瓦1段になり、のし瓦のズレや今後の風の影響も解消されましたのでお客様に大変満足していただきました。

私たち街の屋根やさんでは引き続き新型コロナウィルス対策を行っており、必ずマスク着用でお伺いさせていただいております。ソーシャルディスタンスを徹底し、お客様やスタッフの安全管理を徹底致します。

2023年9月14日追記

定期点検(1年点検)にお伺い致しました

棟取り直し工事を施工させていただいてから約1年が経過致しましたので定期点検(1年点検)にお伺いさせていただきました。お伺いさせていただく数日前に近くで工事をしているという業者から棟の瓦が浮いていると指摘を受けたとの事でご心配されている様子でした。特に屋根に関しては普段から目に付く場所ではなく、下から見上げても目視できる範囲には限度があり気が付きにくい場所になりますので定期的に点検にお伺いする事で何か問題があっても早期に発見する事ができます。

屋根に上がり、指摘されたという棟の瓦を確認すると瓦の浮きや固定しているビスの浮きもありませんでした。棟は屋根の山状になっている部分になります。屋根の頂上部分になり、年数が経過すると風の影響や地震などの揺れの影響で固定しているビスが浮いてきてしまいます。ビスが浮いてきてしまうと棟の瓦を固定する力が弱くなってしまい瓦自体が浮いてしまい飛散や落下に繋がりますので定期的に確認することが重要です。

取り直した漆喰もひび割れ等の不具合は無く良好な状態でした。漆喰は紫外線や風雨の影響により劣化してしまい、ひび割れたりしてしまうと雨水が浸入して雨漏りに繋がりますのでこちらも定期的に確認することが重要です。

H様に点検のご報告をし、特に問題は無かったことをお伝えし定期点検は終了となります。次回の点検は、隔年点検の3年点検になり2年後の点検になります。安心のアフターメンテナンス体制で今後も責任を持ってしっかりとサポート致しますにので引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

記事内に記載されている金額は2023年09月14日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

工事を行なったH様のご感想をご紹介いたします

H様のアンケート

【工事前】

- Q2.工事を検討したきっかけは何ですか?どんなことで悩まれていましたか?

- 近所を廻っていた工事屋に注意をされて

- Q3.弊社をどのように探しましたか?

- インターネットで調べました

- Q4.弊社を知りすぐにお問合せをされましたか?もし悩まれたとしたらどんなことがご不安でしたか?

- 直ぐに電話しました

- Q5.何が決め手となり弊社にお問合せをされましたか?

- 最初にチェックしたから

- Q6.実際に弊社担当者がお伺いしていかがでしたでしょうか?

- 大変に助すかりました

H様のアンケートを詳しく見る→

台東区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

瓦屋根の雨漏り原因とは?屋根の構造をもとに詳しく解説!【アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

瓦屋根の方へ、漆喰詰め直し・漆喰取直しで長寿命な屋根を目指しましょう

漆喰の歴史は古く、約5000年前から世界中で使われています。瓦や石材の接着、目地の充填、壁の上塗りなど漆喰は様々な場面に用いられてきました。日本が世界に誇る世界遺産「姫路城」、その白鷺と形容される美しい白壁にも漆喰が用いられています。 瓦屋根では瓦の固定や接着に漆喰が用いられています。この漆喰…続きを読む瓦屋根の特徴を徹底解説!メリット・デメリットなど瓦屋根の総合ガイド

日本の屋根と言えば、誰しもが思い浮かべる瓦屋根。伝統的なイメージがある反面、近年では「重くて地震に弱い屋根」という印象も強くなってきています。そんな瓦屋根ですが、姿はそのままでありながら時代に合わせて軽量化が進められているように、変化を繰り返していることはご存知でしょうか。それには「地震への強さ」…続きを読む粘土瓦・コンクリート瓦・セメント瓦、 瓦の種類・見分け方とメンテナンス方法

古くから使用されている屋根材、それはなんといっても「瓦」でしょう。皆さんが瓦と言ってイメージするのは寺社仏閣のような和風建築のものですか?それとも地中海風の建物に見られるオレンジ色のグラデーションのかかった屋根でしょうか?瓦屋根はその形状により分類もできますし、使用している材質によっても分類でき…続きを読む瓦屋根のさまざまな補修とリフォームの費用と価格

街の屋根やさん東京ではお客様にご安心とご満足いただけるよう10のルールを定めました。スタッフ一同、このルールを厳守し、お客様がご納得されるサービスを提供することを。お約束いたします。…続きを読む知ってお得!屋根の便利な豆知識

普段に何気なく眺めている屋根ですが、近所のお住まいを見渡しただけでも、様々な形、様々な材料が使われていることが分かと思います。 また、グーグルアースなどでは世界中の屋根を眺めることができます。素敵なデザインのものもあれば、ユニークでかわいらしいものもあります。屋根の勾配とデザイン屋根の勾配が緩やか…続きを読む

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 瓦屋根の雨漏りを葺き替え工事で根本解決|稲城市押立で軽量・高耐久屋根材に変身です!

-

【施工内容】

瓦屋根工事

- 瓦屋根の棟補修と漆喰詰め直しで雨漏りを未然に防ぐ!【葛飾区新小岩の施工事例】

-

【施工内容】

屋根補修工事、瓦屋根工事、漆喰詰め直し

- 狛江市中和泉にて瓦からスレートへの葺き替え工事を税込126万円で行わせていただきました!

-

【施工内容】

瓦屋根工事

台東区と近隣地区の施工事例のご紹介

- 葛飾区東四つ木で発生した強風被害に対応|ベランダ屋根の波板交換工事と火災保険申請の流れ

-

【施工内容】

その他の工事

- 江戸川区東小松川で、スーパーガルテクト【シェイドワインレッド】による屋根カバー工事の施工内容と費用をご紹介します。

-

【施工内容】

屋根カバー工法

- 葛飾区東新小岩において、破損が確認されたスレート屋根の部分葺き替え工事および棟板金の交換工事を行いました。

-

【施工内容】

スレート屋根工事、屋根葺き替え、棟板金交換