足立区入谷で縦葺き屋根材スタンビーを使って過去に葺き替え工事を行っていたパミール屋根に屋根カバー工事を行いました

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:渡辺

足立区入谷のS様から私たち「街の屋根やさん」にお問合せを頂いたのは、築45年ほどになるご自宅が18年ほど前に屋根葺き替え工事を行っていてその屋根材がパミールですでに劣化してきてしまっているので、どのような工事が必要か点検と見積もりをお願いしたいという事でした。合わせて外壁塗装などもご検討されていたのですが、屋根塗装は流石に難しいだろうという事は想定されていたようです。実際に調査にお伺いさせていただき屋根をドローンと登って調査をさせていただいたところ屋根材は劣化の状態からも、以前に施工された際の見積書からもパミールと判断できるものでした。ご自宅が積水ハウスの建物だったので、軽量鉄骨構造となる事をご説明し、お持ちの図面からも屋根構造をご説明させていただき現在と同じような横葺き屋根材を使用する際は野地板の重ね張りが最低限必要になる事をご説明差し上げました。コストも重要視されていらっしゃいましたので構造上しっかりと屋根材を固定できる立平嵌合式の屋根材スタンビーもお見積りさせていただき、コストと工法の面から立平嵌合式屋根材スタンビーでの屋根カバー工事をご契約・工事を承る事になりました。

担当:渡辺

- 【工事内容】

- 屋根カバー工法 ガルバリウム鋼板

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 5日間

- 築年数

- 45年

- 平米数

- 大屋根下屋根で122㎡

- 施工金額

- 詳しくはお問い合わせください

- お施主様

- S様邸

- ハウスメーカー

- 積水ハウス

- 保証年数

- 10年間

- 【工事内容】

- 屋根カバー工法 ガルバリウム鋼板

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 稲垣商事 スタンビー、ケイミュー タフモック

- 施工期間

- 5日間

- 築年数

- 45年

- 平米数

- 大屋根下屋根で122㎡

- 施工金額

- 詳しくはお問い合わせください

- お施主様

- S様邸

- ハウスメーカー

- 積水ハウス

- 保証年数

- 10年間

点検

足立区入谷で、セキスイハウス造のお客様から「18年程前に屋根を葺き替えたが、葺き替えた屋根材がどうやらパミールであるらしいのでメンテナンスを考えている」というご相談のお問い合わせを私たち「街の屋根やさん」に頂き調査にお伺いしました。

まずは屋根に登る前にドローンを使って屋根全体の様子を見ていきました。大屋根と張り出した下屋根が特徴的なお家です。一部の面だけにパミール特有の剥離症状が出ているのではなく、ほぼ全体的に剥離症状が起きておりました。特に日当たりの悪い側が汚れも剥離も多く見られます。

張り出した下屋根でも幅の短い部分はそれほど目立った剥離は起きておりません。それに対して大きく張り出した下屋根はより近づいて見てみても剥離も多くそのせいもあってか水はけも悪いように見えます。

屋根の傾斜も比較的緩やかな部類に入ります。そのため屋根全体的に剥離が起こっているようです。

ドローンではわからない下地の状態を確認するために、屋根にのぼって調査を行いました。もちろん下地は「見る」ことはできないのですが「感じる」ことは乗った感触から推測できます。18年ほど前の葺き替え工事の際のお見積書もお客様から拝見させていただきましたが、野地板に関する記述はなかったので野地板は貼り換えたり、増し貼りをしている様子はありません。屋根に乗った感触は、全体的にフワフワとした感触で、部分的にめり込むような感触の所もありました。

お客様が一番心配される「雨漏り」ですが、現状としては発生していないとのことです。下屋根の一部に大きく損傷している部分を確認いたしました。この部分は屋根材の下の防水紙が見えてしまっている状態でした。お客様のご希望・ご要望も屋根の塗装はもう無理であろう、という事はご理解していたようで「屋根カバー工事」か「屋根葺き替え工事」をご検討されていました。どちらの工事も可能ですが、今回のお客様の屋根構造に一つ重要な問題がありました。それは屋根組が通常の木造の家の構造ではなく軽量鉄骨の構造である事です。通常の木造住宅の構造であれば野地板の多少のフワフワ感も屋根構造材のタルキにビス止めを行う事で施工が出来ますが、軽量鉄骨造の屋根組にはタルキが入っておらず母屋木になります。そのため横葺き屋根材では野地板の補強、貼り替え等が必要になって来てしまいます。お客様のご要望にも「コスト」の問題がありましたので、お見積りは2パターン、1つは野地板重ね張りにて横張屋根材でのカバー工法、もう1つは母屋木に固定する方式での縦葺き屋根材でのカバー工法となりました。屋根の勾配も横張ではギリギリの勾配であったため、工法とコストを考慮されて縦葺き屋根材での屋根カバー工法をご検討いただき、ご契約・工事を承らせていただくことになりました。

屋根カバー工事開始

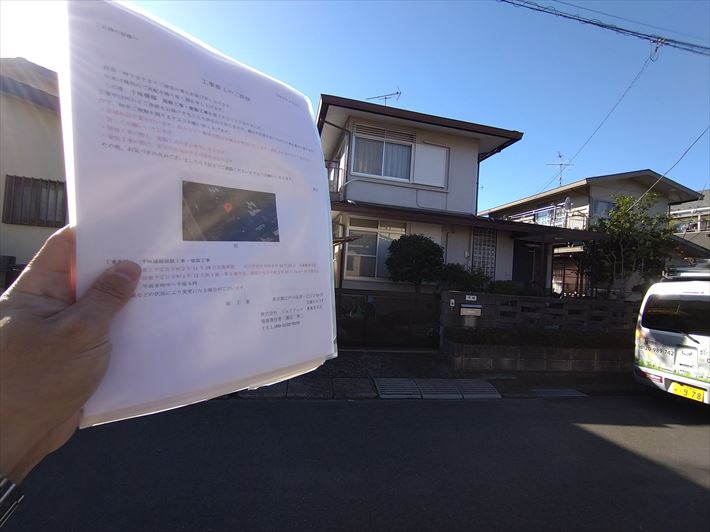

着工日が決まり、ご近隣様へのご挨拶に伺います。足場仮設の際の音の事や、屋根工事中の音のことなどをご説明してご近隣様に快くご了承を頂く事が出来ました。お施主様の日ごろのご近所付き合いもあるのでしょう。工事業者としてはとてもありがたい事です。

棟板金の解体

屋根カバー工事に入ります。あいにくの前日の雨の影響で屋根がまだ濡れておりましたので、様子を見ながらの作業開始となりました。まずは屋根をフラットにするために既存の棟を解体していきます。18年ほど前に葺き替え工事を行われたとのことですが、思いのほか棟板金を止めている釘はしっかりとしており外すのに苦労をするほどでした。

それでも一部の貫板には腐食もあり、年月を感じさせます。このように貫板が腐食してしまうと、その部分に打っていた釘は当然抜けてしまいますので、台風や強風の時の風向きによっては棟板金が飛ばされてしまうという事になります。ひとまず、棟板金の解体の後は、屋根がある程度乾くまで次の工程の準備を行いながら待機となります。

遅延接着型防水紙(タディスセルフ)の敷設

なぜ屋根が濡れていると作業が進まないのか?といえば、屋根カバー工事に使用する防水紙(ルーフィング)が粘着式のルーフィングを使用しているからです。粘着式ルーフィングは濡れている部分には接着しません。ガムテープやセロファンテープを想像していただければお分かりいただけると思います。屋根が乾いてきたので粘着式ルーフィング「タディスセルフ」を軒側から敷設していきます。

ルーフィングの敷設の前に、軒先唐草という板金を設置いたします。この板金に屋根材をひっかけて施工します。軒先唐草板金は必ずルーフィングの下になるようにしますのでルーフィング敷設の前に施工しています。

粘着式ルーフィングの敷設が終わり、屋根材を貼っていく準備にかかります。横葺きの屋根材と異なり、縦葺きの屋根材で今回のカバー工事を行うのですが屋根の中心から割り付けを行って配置を決めていますので棟の芯、屋根材の幅に合わせて墨だし作業を行っていきます。棟から軒先までの垂直の線は屋根の面のセンターや屋根材の配置の墨で、軒先と平行に打たれた墨は屋根内部の母屋木と呼ばれる下地(ビスが確実に効く部分)です。母屋木は約80センチ間隔に配置されていました。

隅棟に最後に収められる棟の下地を固定します。縦葺き屋根材の棟際の立ち上がりの高さの関係で下地木材を入れています。この木材に合わせて屋根材を葺いていきます。

立平嵌合式屋根材(稲垣 スタンビー)の敷設

墨だし、下地木材の設置が終わったら、いよいよ屋根材本体の荷揚げです。縦葺き屋根材「スタンビー」を使用します。

ご近所の猫ちゃんも心配そうに見守る中、大屋根に使用する分のスタンビーの荷揚げは終了いたしました。長さが各々違うのは寄棟屋根だからです。屋根の上で長いものは加工しにくいので隅棟の軒側に近いものは短く親棟に近づくにつれ長く切断してもらってきてあります。

いよいよスタンビーの施工です。軒先唐草板金に引っかけた状態から棟際の立ち上がりの分までを計算して切断します。嵌合する部分の鋼板が固く切断には力もコツもいる作業です。切断後は立ち上がり部分を折り上げます。

屋根材を一枚一枚切断、折上げ、ビス止め、と行っていきます。手間的には横葺き屋根のカバー工法よりかかります。

熟練職人3人が屋根の各面に別れてスタンビーの葺付け作業を行っていきます。一人は屋根材を各面に運ぶアシスタントに廻ります。

大屋根、下屋根と同じ作業を繰り返していきます。徐々に感覚をつかんでいくあたりは流石、熟練の職人の技です。

スタンビーをすべての屋根面に葺き終わったら、棟をおさめて工事は終了となります。棟板金を止める貫板はおなじみの樹脂製貫板のタフモックを使用します。木材より腐食に強いので安心であるのと棟板金もステンレス製のビスで固定しますので、まず台風で飛ばされるという事はないでしょう。

工事終了

縦葺き屋根材スタンビーを使ったパミール屋根へのカバー工事が終了しました。屋根材と屋根材は嵌合式で結合されています。棟から軒先までが一枚物の屋根材で葺かれていますので雨漏りに強く、屋根勾配が緩やかな屋根にも適しています。もちろん素材はサビに強く丈夫なガルバリウム鋼板製です。鋼板の厚みも0.4mmとなっています。

下屋根は壁際の雨押えがありますが、こちらもしっかりと施工されています。この後は外壁塗装工事に入ります。私たち「街の屋根やさん」では新型コロナウイルス感染防止対策を万全に工事を行わせていただいております。ご安心ください。

記事内に記載されている金額は2021年05月13日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

足立区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

工場・倉庫の屋根修理は屋根カバー工法がお得!【街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

屋根リフォームのお問い合わせから工事完了後まで、屋根工事の工程をご説明します

屋根工事なら街の屋根やさんにおまかせください!! お客様 メールかお電話でお問い合わせください。 どんなことでもお気軽に ご相談ください! ●屋根や外壁などのお悩み、お客様のご希望をお伺いいたします。 ●現地調査、無料点検のご依頼を承ります。 ●お客様の連絡先、お名前、対象地の住所…続きを読む屋根カバー工法のメリットとは?費用相場や適した屋根材を厳選してご紹介!

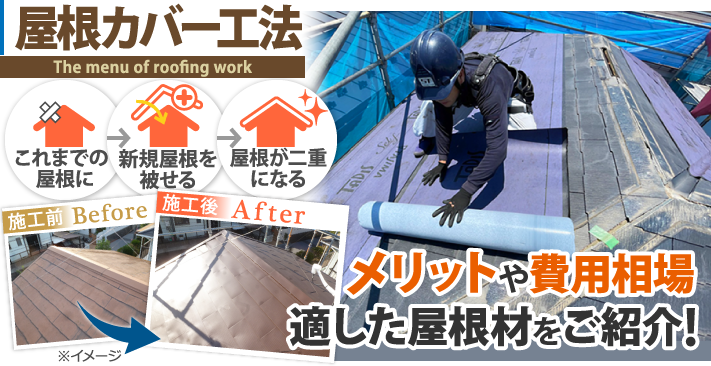

屋根カバー工法は、これまでの屋根の上に新しい屋根材を重ねるリフォーム方法です。 屋根葺き替え工事に比べて工事費用や施工期間を抑えられることから人気が高く、特に築20年以上が経過したスレート屋根ではよく選ばれている屋根リフォームとなっています。 今回は様々な屋根リフォームを施工してきた街の屋根やさ…続きを読む瓦・スレート・金属 あなたの屋根はどのタイプ?

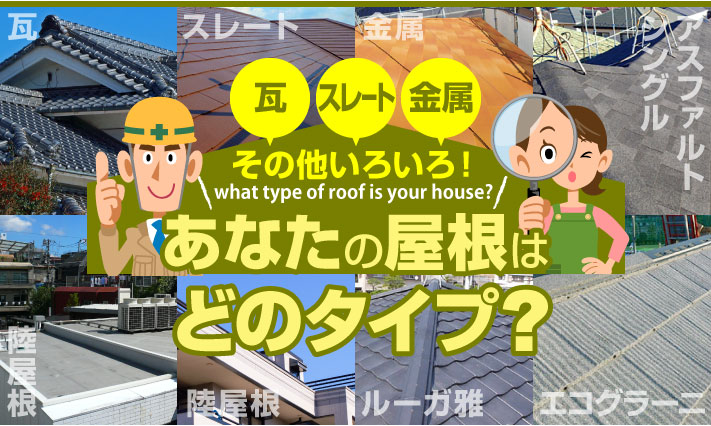

和風と洋風のテイスト、現代的と伝統的の時代感、現在はそれらの枠を飛び越えた様々なデザインの建築が増えました。一般的なお住まいも実に多彩です。また、それに合わせて屋根の形状も多様になってきました。オーソドックスな三角屋根、地球環境に配慮し太陽光発電を数多く載せられるように南斜面を広く取った屋根、そし…続きを読むニチハパミールの問題。今後のメンテナンスが不安な方へ、5つの解決策をご紹介

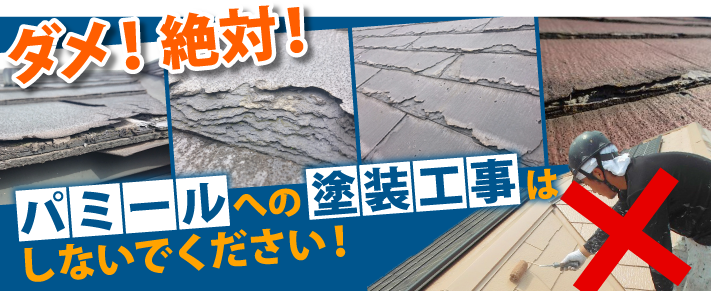

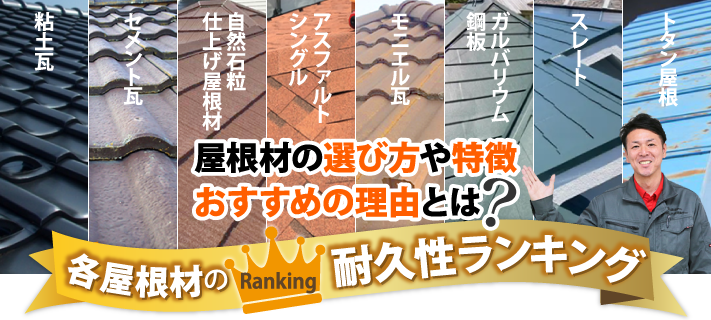

漫画でページの内容を先読み! 屋根材が何層にも渡って剥離し、ミルフィーユのようになってしまい、最終的には剥がれて崩れ落ちていく… そんな悪夢のような光景を各地で起こしているのがニチハの屋根材「パミール」です。普通のスレート屋根材よりもはるかに短い時間で屋根材としての機能を喪失してしまう「パミー…続きを読む屋根材8種類の耐久性をランキングでご紹介!屋根材の選び方や特徴、おすすめの理由とは?

お住まいの中で最も過酷な環境に晒されているのが「屋根」です。 強風・寒暖・⾬・直射⽇光といった天候の影響をダイレクトに受けるため、そんな場所を守る屋根材は耐久性の高いものを選びたいですよね。 過去の屋根材には大きな問題を抱えている商品も存在していたため、「リフォームでは頑丈な屋根材を選びたい」「次…続きを読む知ってお得!屋根の便利な豆知識

普段に何気なく眺めている屋根ですが、近所のお住まいを見渡しただけでも、様々な形、様々な材料が使われていることが分かと思います。 また、グーグルアースなどでは世界中の屋根を眺めることができます。素敵なデザインのものもあれば、ユニークでかわいらしいものもあります。屋根の勾配とデザイン屋根の勾配が緩やか…続きを読むこのページに関連する漫画コンテンツ動画をご紹介

漫画で読むならコチラ

動画で見るならコチラ

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 世田谷区駒沢にて訪問業者に指摘を受けたスレート屋根をカバー工法にて工事致しました!屋根材にはスーパーガルテクトを選定致しました!

-

【施工内容】

屋根カバー工法

- 江戸川区一之江にてコロニアルNEOからスーパーガルテクトへの屋根カバー工事

-

【施工内容】

屋根カバー工法

- アスファルトシングルからスーパーガルテクトへの屋根カバー工事事例

-

【施工内容】

屋根カバー工法

足立区と近隣地区の施工事例のご紹介

- サンルーム屋根が強風で破損、ポリカ平板交換で安心を取り戻した施工事例

-

【施工内容】

その他の工事

- 墨田区東向島で発生したパラペットからの雨漏り調査と改修工事の流れ

-

【施工内容】

- 足立区千住元町にて波板交換!劣化した塩ビ波板を耐久性に優れたポリカ波板へと交換工事を行いました。

-

【施工内容】

その他の工事