三鷹市井口で強風により屋根が飛散、縦ハゼ葺きの金属屋根スタンビーで葺き替え工事しました

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:高田

三鷹市井口にお住まいの木下様より、台風被害で屋根が飛んでしまったので工事の見積もりをお願いしたいとご相談をいただいたことが今回の工事のキッカケでした。

屋根が飛んでしまってからはご自身で屋根に登って養生をされていたとのことですが、いよいよ雨漏りが止まらなくなってきてしまったとのことで工事に踏み切るというお話しでした。ご自身で屋根に登ってみたというお話は他のお客様でもたまに聞くことがあるのですが、屋根は2階建てでも5〜6mの高さがあり、落下すれば命の危険があります。慣れている私たちでさえ足を滑らせないか注意しながら常に危険と隣り合わせの行為なので、できればご自身では登らずにプロに点検や養生をお願いしていただけますと幸いです。私たち街の屋根やさんでは点検・見積までは無料で対応していますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

現状を確認したところ養生している部分以外にも屋根が剥がれている箇所がいくつかある状態でした。工事までにしばらく時間もかかってしまうため、応急処置として広範囲な養生をして工事まで雨をしのげるようにさせていただきました。瓦棒葺きの場合は瓦棒部分にブルーシートを貼り、角材をビスで固定する方法で養生ができます。それ以外の部分にビス止めをすると屋根に穴が空いて雨漏りを加速させる恐れがあるので注意が必要です。

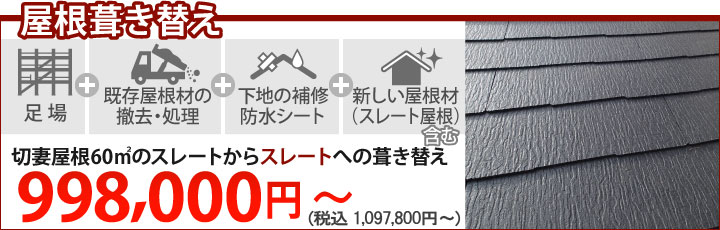

工事は既存の屋根を撤去して新しく稲垣商事のスタンビーを葺く葺き替え工事を行いました。縦葺きの屋根は勾配が緩やかな屋根に葺かれていることが多いため、縦葺き屋根の葺き替えは同じ縦葺きで行われることが一般的です。横葺きで葺いてしまうと雨水が屋根の上に滞留して、雨漏りの原因になりかねないので基本的には行いません。無事に工事が終わって綺麗な屋根に生まれ変わり、雨漏りの心配をしなくても良い生活が戻ったと木下様にも喜んでいただけました。

屋根が飛んでしまってからはご自身で屋根に登って養生をされていたとのことですが、いよいよ雨漏りが止まらなくなってきてしまったとのことで工事に踏み切るというお話しでした。ご自身で屋根に登ってみたというお話は他のお客様でもたまに聞くことがあるのですが、屋根は2階建てでも5〜6mの高さがあり、落下すれば命の危険があります。慣れている私たちでさえ足を滑らせないか注意しながら常に危険と隣り合わせの行為なので、できればご自身では登らずにプロに点検や養生をお願いしていただけますと幸いです。私たち街の屋根やさんでは点検・見積までは無料で対応していますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

現状を確認したところ養生している部分以外にも屋根が剥がれている箇所がいくつかある状態でした。工事までにしばらく時間もかかってしまうため、応急処置として広範囲な養生をして工事まで雨をしのげるようにさせていただきました。瓦棒葺きの場合は瓦棒部分にブルーシートを貼り、角材をビスで固定する方法で養生ができます。それ以外の部分にビス止めをすると屋根に穴が空いて雨漏りを加速させる恐れがあるので注意が必要です。

工事は既存の屋根を撤去して新しく稲垣商事のスタンビーを葺く葺き替え工事を行いました。縦葺きの屋根は勾配が緩やかな屋根に葺かれていることが多いため、縦葺き屋根の葺き替えは同じ縦葺きで行われることが一般的です。横葺きで葺いてしまうと雨水が屋根の上に滞留して、雨漏りの原因になりかねないので基本的には行いません。無事に工事が終わって綺麗な屋根に生まれ変わり、雨漏りの心配をしなくても良い生活が戻ったと木下様にも喜んでいただけました。

担当:高田

- 【工事内容】

- 金属屋根工事 屋根葺き替え

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 14日

- 築年数

- 40年以上

- 平米数

- 67.1㎡

- 施工金額

- お問い合わせください

- お施主様

- 木下様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- 10年

- 【工事内容】

- 金属屋根工事 屋根葺き替え

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 稲垣商事 スタンビー セピアKNC

- 施工期間

- 14日

- 築年数

- 40年以上

- 平米数

- 67.1㎡

- 施工金額

- お問い合わせください

- お施主様

- 木下様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- 10年

台風被害で屋根が剥がれてしまった

三鷹市井口にお住まいの木下様より昨年の台風で屋根が飛んでしまったとお問い合わせをいただき、現地調査にお伺いしたことが今回の工事のキッカケでした。現場で屋根に登ってみると、ブルーシートで養生された瓦棒葺きの屋根が確認できました。瓦棒葺きは古い家でよく見られる屋根なので、街でも見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。棟から軒先まで真っ直ぐ1枚の金属板で葺くことが特徴で、この特徴の屋根を縦葺き屋根と言います。四角く盛り上がっている部分が繋ぎ目ですが、屋根の切れ目はこの繋ぎ目の上側にあるので縦葺き屋根は雨水が流れる際に雨水が繋ぎ目を通らない造りになっています。そのため、勾配が緩くて雨漏りしやすい屋根にも施工できる雨漏りしずらい屋根と言われています。

下地が剥き出しになり、雨漏りが止まらない状態でした

養生はご自身でされたとのことで、屋根の上からブルーシートをかけてパッキン付きのビスで固定していました。一番被害の大きな場所は養生できていましたが、養生仕切れていない部分も残っており、これでは間違いなく雨漏りするだろうという状態でした。

2階の屋根は5〜6mの高さがあり、落ちれば命にも関わる高さです。台風の後などに屋根の状態が気になってご自身で登ってみたというお話もたまに聞くのですが、非常に危険なのでできれば登らないで下さい。私たち街の屋根やさんでは調査・見積もりまで無料で対応しております。ご自身で登らず、プロである私たちに安心してお任せいただければと思います。

工事が始まるまでの応急処置で養生しました

ご自身の養生で雨をしのぐことに限界を感じてきたとのことで工事をすることは決定しているとお話をいただきましたが、見積もりの提出から工事の決定・開始までどうしてもお時間がかかってしまうため、それまでの応急処置として追加の養生をさせていただきました。瓦棒葺きの屋根では、写真のようにブルーシートで覆って瓦棒の部分に角材をビスで固定して養生をします。これ以外の部分に止めると屋根に穴を開けることになるので注意が必要です。

ちなみに、お住まいが強風による被害を受けた場合、火災保険にご加入していれば火災保険の「風災」が適応となる可能性が非常に高くなります。火災保険と聞くと火災による被害のみの印象が強いのですが、風災・雪害・雹災など、多くの自然災害についても対象としている保険がほとんどです。もしご加入中で自然災害の被害に遭われた方は、保険会社さんの窓口に確認してみることをオススメいたします。

工事開始、まずは解体です

無事に着工の日を迎え、屋根工事開始です。今回は既存の瓦棒葺きの屋根を撤去して、縦ハゼ葺きの金属屋根への葺き替え工事を行うことになりました。瓦棒葺きは古い施工方法なので、今ではほとんどせこうされることがありません。スレートなどでの横葺きはダメなのかと思う方もいらっしゃるかも知れませんが、横葺きは雨水が滞留し易いため、3寸以上の勾配がある屋根に対して望ましい葺き方になります。今回の屋根は2寸勾配という緩い勾配の屋根だったので、縦葺きしか選択することができません。縦葺きであれば今は縦ハゼ葺きが主流なので、稲垣商事から出ているスタンビーという屋根材で葺き替え工事を行うことになりました。既存の屋根材を撤去すると、バラ板と言われる野地が顔を出しました。

既存の下地に野地板を増し貼りしていきます

バラ板という野地も新しく屋根を葺く際には今では施工されなくなった物です。軒先に向かって取り付けられた垂木に対して細い木の板を何枚も貼って行くことで野地にする施工方法で、古い日本家屋でよく見られます。通気性が良いと言うことがメリットで、バラ板の屋根は雨漏りをしても屋根の中で湿気が籠もりにくく、腐ったりしにくい仕組みになっています。一方で屋根の強度の面などで考えると脆い弱点もあるので、基本的には上から野地板と言われる木の板を新しく貼って、構造的にも強度のある新しい屋根にしていきます。

防水紙を施工します

屋根の防水の要は表面に見えてる屋根材ではなく、野地板の上に貼ってある防水紙です。防水紙がダメになると、屋根材がどんなに綺麗でも雨漏りを起こします。今回の工事ではAK2ルーフと言われる田島ルーフィング製の防水紙を使いました。AK2ルーフはカタログには載ってない製品で、某大手企業が自社の建て売り住宅などで使っている防水紙です。カタログ品で言うところのニューライナールーフという防水紙と同等の性能があり、高耐久で30年ほどの耐用年数があります。

防水紙施工完了、これで雨が降っても大丈夫です

防水紙は粘着タイプと非粘着タイプがあり、葺き替えの際は非粘着タイプを使うのが一般的です。粘着タイプはカバー工事の際に既存の屋根に防水紙を貼り付けて施工する必要があるので開発された物で価格も少し高くなっています。野地板から工事できる葺き替え工事の際にはわざわざ使うメリットが無いので使われません。通常の防水紙はタッカーと言われる大きなホチキスのような道具で野地板に対して固定していきます。そんな物で穴を開けて固定して大丈夫なのかと思う方もいらっしゃるかも知れませんが、防水紙はゴムやアスファルトを使って作られており、タッカーで付く程度の小さな穴はタッカーに纏わり付いて穴を自然に塞いでしまうようにできています。

防水紙の施工まで行えば雨が降っても雨漏りを起こすことが無くなるため、屋根葺き替え工事の初日はこの防水紙の施工まで終わらせることが必達目標となります。ここまで終われば安心して工事を進めて行くことができます。

稲垣商事のスタンビーを葺いていきます

防水紙までの施工が終わればいよいよ屋根材を葺いていきます。今回使うのは先ほど紹介した稲垣商事のスタンビーです。ガルバリウム鋼板という錆に強い金属で作られた縦葺き用の屋根材で、縦葺きの際は良く使われている屋根材です。元々の瓦棒葺きと何が違うのかと言うと、接続部分に注目です。元々の瓦棒葺きは接続部分に瓦棒という角材が使われていたため大きく四角く盛り上がっていましたが、縦ハゼ葺きのスタンビーは接続部分が小さく尖っているだけです。この部分はもう一枚のスタンビーを重ねるとガチッとはまるように仕上がっています。瓦棒を施工するよりも圧倒的に簡単に工事できることが想像できると思います。屋根への固定はビスでしっかりととめていきます。軒先までの長さは場所によって変わるため、長さを合わせながらその場でカットしていくのが大変な作業です。

ほぼ葺き終わり、完成が見えてきました

今回は4面の寄せ棟と言われる造りの屋根でしたが、4面全てにスタンビーの施工ができました。ここで屋根同士がぶつかる部分に隙間ができているのが分かります。これはどの屋根を葺いてもこのようになります。ではどのように納めるのか、次の写真で紹介します。

棟板金の貫板は樹脂製のもので仕上げます

先ほどのように生じた屋根の隙間には棟板金と言われる板金のカバーを被せて仕上げます。カバーを取り付けるだけであれば簡単ですが、ただ取り付ければ良いと言う物でもありません。屋根に対して直接棟板金を取り付けるとすると、屋根に直接ビスを打ち込むことになります。これでは雨漏りを起こすリスクを作ることになるので、そうしないために貫板(ぬきいた)という板を隙間の隣に打ち付けて、その貫板に固定するように棟板金を取り付けるという方法で工事をします。結局貫板を屋根にビスでとめるなら穴が空くのでは?と思いますが、この穴を開けた貫板ごと板金で覆ってしまい、貫板に対して棟板金を取り付けることで雨漏りしない仕上がりにするのです。このような雨漏りしない造りのことを雨仕舞いと言いますが、雨仕舞いのことをしっかりと分かって講じすることが屋根工事では非常に大事な要素になっています。

スタンビーでの葺き替え工事が完成しました

全ての工程が完了し、無事に瓦棒葺きから縦ハゼ葺きへの葺き替え講じが完成しました。穴が空いて雨漏りに悩まされていた屋根がしっかりと修理できて、これで心配せずに生活を送ることができると木下様にも喜んでいただけました。お役に立つことができて私もとても嬉しかったです。

私たち街の屋根やさんでは、新型コロナウィルスへの感染対策としてマスクの着用や手指の消毒を徹底して実施しております。お問い合わせの際はご安心いただければ幸いです。

記事内に記載されている金額は2021年07月23日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

三鷹市で令和元年房総半島台風・令和元年東日本台風によって被災してしまった方へ

2019年9月9日の台風15号、10月12日の台風19号の勢力は凄まじく、各地より被害のご相談をいただきました。三鷹市にお住まいのお客様からもお問合せをいただき、私たち街の屋根やさんでは、数多くの災害復旧工事を実施してきました。

台風発生当時に比べて、ブルーシートがかかった屋根を見かける機会も減り、それだけ復旧工事が進んでいるように感じますが、中には、まだ工事を行えていない方もいらっしゃると思います。台風シーズン前にしっかりと補修を行いましょう。

工事を行なったK様のご感想をご紹介いたします

K様のアンケート

【工事前】

- Q2.工事を検討したきっかけは何ですか?どんなことで悩まれていましたか?

- 風で屋根が飛んで雨もりをしている為

- Q3.弊社をどのように探しましたか?

- ケイタイの検索ページにて

- Q4.弊社を知りすぐにお問合せをされましたか?もし悩まれたとしたらどんなことがご不安でしたか?

- 検索して信頼できそうだったのですぐ問合せしました

- Q5.何が決め手となり弊社にお問合せをされましたか?

- ホームページを見て内容を見てお話しもちゃんときいてくれそうだったので

- Q6.実際に弊社担当者がお伺いしていかがでしたでしょうか?

- とても親切に対応してくれて丁寧な方で安心しておまかせできました

【工事後】

- Q2.当初、工事を依頼する会社にどんなことを期待されていましたか?

- 家のような古くてボロボロな家でもちゃんと対応してもらえると思っていました

- Q3.弊社にご依頼いただく際に他社と比較しました方はどこの会社と比較しましたか?

- 他社さんとは比較していません

- Q4.弊社に工事をご依頼いただいた決め手は何ですか?

- 最初に高田さんにきていただいた時にていねいに対応してくれたのでぜひ工事をお願いしたいと思いました

- Q5.工事が終わってみていかがですか?良かった事・嬉しかったことを忌憚なく頂戴出来ましたら幸いです。

- 工事完了の写真等きちんとファイルで見せていただけたりとてもきれいに直していただけて嬉しかったです

- Q6.街の屋根やさんを他の方に紹介するとしたらなんと紹介しますか?

- ていねいな対応をしていただける会社さんと紹介したいです

K様のアンケートを詳しく見る→

関連動画をチェック!

【屋根葺き替え】屋根のお悩みを一新できる屋根葺き替え工事!【街の外壁塗装やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

屋根葺き替え工事の初心者ガイド!おすすめの屋根材や費用・後悔しないためのポイント

屋根の葺き替え(ふきかえ)は、お住まいの屋根を新しく生まれ変わらせるための重要なリフォーム工事です。 普段の生活ではあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、屋根の状態に合わせて適切なタイミングで葺き替えを行うことで雨漏りを防ぎ、大切な住宅の寿命を延ばして安全かつ快適な暮らしを守ることがで…続きを読む一番強い金属屋根、トタン・ガルバリウム・エスジーエル(次世代ガルバリウム)を徹底比較

建物に使われる金属製の屋根材にはさまざまなものがありますが、一般的な戸建て住宅に使われているのはトタン、ガルバリウム、エスジーエルのいずれかがほとんどです。この中で最も耐用年数長く、一番コストパフォーマンスが高い金属屋根材はどれなのでしょうか。さまざまな面から比較します。 「ガルバリウム鋼板」…続きを読む屋根の専門家が教える、金属屋根(ガルバリウム)のメンテナンス方法とご自身で点検できるチェックポイント

街の屋根やさん東京ではお客様にご安心とご満足いただけるよう10のルールを定めました。スタッフ一同、このルールを厳守し、お客様がご納得されるサービスを提供することを。お約束いたします。…続きを読む知ってお得!屋根の便利な豆知識

普段に何気なく眺めている屋根ですが、近所のお住まいを見渡しただけでも、様々な形、様々な材料が使われていることが分かと思います。 また、グーグルアースなどでは世界中の屋根を眺めることができます。素敵なデザインのものもあれば、ユニークでかわいらしいものもあります。屋根の勾配とデザイン屋根の勾配が緩やか…続きを読むこのページに関連する漫画コンテンツ動画をご紹介

漫画で読むならコチラ

動画で見るならコチラ

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 文京区大塚にて屋根瓦より雨漏りが発生!コロニアルグラッサを使用し葺き替え工事を致しました!

-

【施工内容】

屋根葺き替え

- 豊島区上池袋にて台風により捲れてしまった屋根の葺き替え工事を実施!工事の様子をご紹介します。

-

【施工内容】

屋根葺き替え

- アールロック(ブラウン)を使用!豊島区上池袋にて台風により捲れてしまった瓦棒葺き屋根の葺き替え工事を実施

-

【施工内容】

屋根葺き替え

三鷹市と近隣地区の施工事例のご紹介

- 杉並区久我山にて波板交換工事を実施!劣化が進行した波板屋根を一新しました!

-

【施工内容】

その他の工事

- 世田谷区下北沢の4階建てマンションで実施したバルコニーウレタン防水工事|大規模改修で雨漏りリスクを徹底軽減

-

【施工内容】

防水工事

- 杉並区荻窪で風災により飛散した笠木板金をGL製鋼板を使用し、笠木板金設置工事を行いました!

-

【施工内容】

その他の工事