荒川区町屋で令和元年東日本台風被害で雨漏りを起こした瓦棒屋根の部分葺き替え工事を行いました

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:渡辺

荒川区町屋のM様は雨漏りでお困りで私たち「街の屋根やさん」にお問い合わせくださいました。新型コロナ対策を万全に行い、現地にてお話を詳しく伺っていくとどうやら雨漏りは昨年の令和元年東日本台風の後から発生していることが分かりました。雨漏りは室内の埋め込み照明部分から発生するようです。とりあえず雨漏り発生時にお客様が屋根を養生して雨漏りは止まっているとのことでした。養生を外して屋根を調査していくと風災によって棟板金が捲れてしまっているのとケラバ部分の板金が一部なくなってしまっていることが分かりました。そこで火災保険の加入状況をご確認いただくと風災対応の保険にご加入でしたので申請を行いながら工事を並行して行う事をご了承いただきました。雨漏りの場合はあまり時間的猶予が無いためです。火災保険も申請した分は無事に認められ雨漏りも止まり大変喜んでいただくことが出来ました。

担当:渡辺

- 【工事内容】

- 金属屋根葺き替え工事 雨漏り修理 ガルバリウム鋼板

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 1日間

- 築年数

- 30年

- 平米数

- 小面積の為、1式扱いとなります

- 施工金額

- 詳しくはお問い合わせください

- お施主様

- M様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- お付けしておりません

- 【工事内容】

- 金属屋根葺き替え工事 雨漏り修理 ガルバリウム鋼板

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- ガルバリウム鋼板、アスファルトルーフィング

- 施工期間

- 1日間

- 築年数

- 30年

- 平米数

- 小面積の為、1式扱いとなります

- 施工金額

- 詳しくはお問い合わせください

- お施主様

- M様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- お付けしておりません

点検

突然の雨漏りで私たち「街の屋根やさん」にお問い合わせをくださった荒川区町屋のM様邸の調査に伺いました。大雨が降った時に天井の埋め込み照明器具の所からポタポタと雨漏りが発生したそうです。新型コロナ対策を行って室内の雨漏り箇所の点検に入らせていただきました。

点検に伺ったときにはすでに雨漏りは止まっておりましたが、埋め込み照明器具の周りには薄茶色の雨漏りの跡が残っておりました。取り急ぎお客様が雨漏りをしている屋根に何とか養生を行ってから雨漏りはしなくなったそうです。

雨漏りをしていたのは下屋根の部分です。芯木あり瓦棒屋根になっています。養生を外して確認させていただくものの屋根自体に大きな損傷は見られませんでした。屋根の棟板金が浮いてしまっているのが外観的な損傷です。強風で捲れてしまった可能性はありますので火災保険での申請も加入内容をご確認いただきます。

下屋根全体を確認していくとケラバ部分の板金の一部も無くなってしまっていることが分かりました。いずれにしてもお客様のお話を伺ったところ台風絡み(令和元年東日本台風後)からの雨漏りとのことでしたので火災保険への復旧工事申請と平行して雨漏りを直す工事を行っていくことになりました。工事の方法は、芯木あり瓦棒屋根の部分葺き替え工事となります。工事が始まる前までブルーシートで下屋根の養生をしておきます。

工事

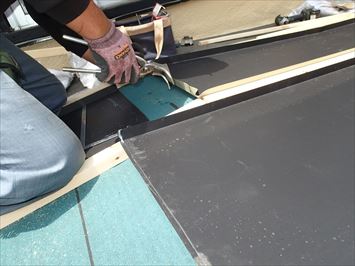

火災保険申請も無事に認められて工事に入ります。工事の範囲は軒側から二列分の屋根を葺き替えます。既存の屋根を撤去して驚いたのは、防水紙が敷設されておりませんでした。決して私たちが剥がしたわけではありません。

棟部分を中心に左右の屋根を見ていただくとわかる通り雨漏りをしていたと思われる跡が変色して残っております。防水紙が無かったことで屋根の内側に入った雨水がそのまま室内に入り込んだと思われます。瓦棒屋根は縦葺きの屋根材です。棟から軒先まで一枚の鋼板で出来ていますのでその途中に穴でも開いていない限り雨水が入り込むことはあり得ません。そのためこの雨漏りは棟の部分からの浸水か瓦棒屋根のドブといわれる屋根面の部分(凹部)とカッパと呼ばれる部分(凸部)の隙間からの吸い上げの可能性が考えられます。

屋根の縁の部分の木材(広小舞)が腐食していたり破損して無くなっている部分には、新しく施工をおこない防水紙も敷設します。壁際の屋根は外せないため、隙間から奥まで防水紙を差し込みました。

防水紙を敷設後、 軒先とケラバ部分に水切りの板金を設置して行きます。この板金を起点に屋根材をひっかけるようにして施工します。

ケラバの板金は屋根面に上側からビス止めをしておりますのでビスを打った箇所にはコーキング処理を施して防水を行います。瓦棒屋根特有の凸部になる芯木を屋根面に設置して行きます。芯木の間隔は455mmになっています。芯木の間にある板がドブといわれる部分になります。軒先、ケラバ、ドブ、カッパと使われている鋼板はすべてガルバリウム鋼板です。ガルバリウム鋼板は非常にサビにくい鋼板となっております。今回の雨漏りの原因の一部と思われる吸い上げ現象は凸部のカッパと凹部のドブの隙間から起こります。塗装によってこの隙間が中途半端に埋められることにより毛細管現象で吸い上げてしまう事があるのでトタン屋根の塗装は注意が必要です。その点、ガルバリウム鋼板はサビに強いため長期にわたって塗装の必要がありませんので吸い上げによる雨漏りにも安心ですね。

軒先の調整、棟際の調整を行い、カッパを被せ棟をおさめて工事は終了となります。

完成

今までは中途半端な棟おさめでしたが軒先から壁際まで棟をおさめることで原因の一つと考えれれる棟からの雨漏りは解消するでしょう。

棟板金の固定は丈夫なステンレス製ビスを使用しております。これからの台風シーズンに間に合ってよかった、とお客様にも喜んでいただける工事となりました。

記事内に記載されている金額は2021年05月13日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

雨漏りを修理しないとどうなる?放置による6つの被害【プロが解説!アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

屋根の雨漏り修理方法や費用相場は?自分で直さずに専門業者へ依頼すべき理由を解説

台風や集中豪雨の時期に多く見られる雨漏りは、築年数の浅い住宅でも発生することがあります。 雨漏りをそのままにしてしまうと、室内の床が濡れるだけでなくフローリングの劣化やカビの発生につながり、お住まい全体の健康を損ねてしまいます。 特にカビはアレルギーや健康被害を引き起こすこともあるため、早急な対策…続きを読む雨漏り修理の費用と失敗しないためのポイント!修理や原因の特定方法

突然発生した雨漏りに対して修理をどのように進めればいいのか、初めての場合では悩みがちなポイントが多くあります。 「雨漏りが発生したけど、直せそうなら自分で修理しても問題ない?」 「雨漏り修理にいくらかかるのか相場を知りたい」 今すぐの雨漏り修理に迫られている方もいらっしゃるかと思いますので…続きを読む雨漏り修理に火災保険が適用される条件を徹底解説!申請の流れと注意点

雨漏り修理に火災保険が適用できれば、突然の被害による経済的ダメージを減らせますので非常に心強いですよね。 ですが、雨漏り修理に火災保険が適用される条件を満たしていなければ、保険金を利用した工事を行うことができません。 もしかしたら、ご自宅の雨漏りのケースでは火災保険がおりない可能性があるので…続きを読む粘土瓦・コンクリート瓦・セメント瓦、 瓦の種類・見分け方とメンテナンス方法

古くから使用されている屋根材、それはなんといっても「瓦」でしょう。皆さんが瓦と言ってイメージするのは寺社仏閣のような和風建築のものですか?それとも地中海風の建物に見られるオレンジ色のグラデーションのかかった屋根でしょうか?瓦屋根はその形状により分類もできますし、使用している材質によっても分類でき…続きを読む令和元年台風15号・19号で被災され、屋根工事をお待ちいただいている方へ

令和2年6月1日更新 現在、台風に関するお問い合わせは落ち着いてきており、現地調査や工事着工についても通常通りお伺いすることができます。街の屋根やさんでは工事後、長く安心して暮らしていただくため、品質の高い適切な施工を行っています。お気軽にお問い合わせください。現在の東東京支店と品川支店、多摩川支店…続きを読む早めに台風対策!被害を抑える屋根とお住まいのチェックポイント

漫画でページの内容を先読み! 毎年、台風の後には屋根修理や雨漏りに関するお問い合わせを多くいただきます。近年では特に台風の大型化が見られ、復旧が間に合っておらずブルーシートで応急処置が施された屋根をいたるところで見かける、ということもあります。 ・台風被害を未然に防ぐために ・台風被害を最…続きを読むその台風による屋根への被災、予防できたかもしれません

「前回の台風で屋根が被害を受けてしまった」 街の屋根やさんでは、季節に関係なく台風によるご相談をいただいております。そして被害を受けた屋根の多くが、シーズン前に点検やメンテナンスを行っていれば未然に被害を防止できたかもしれない例が多いのです。 「こんなことなら台風前にメンテナンスしておけばよ…続きを読む台風や地震の後の二次災害を防ぐと共に災害便乗商法に注意しましょう

街の屋根やさん東京ではお客様にご安心とご満足いただけるよう10のルールを定めました。スタッフ一同、このルールを厳守し、お客様がご納得されるサービスを提供することを。お約束いたします。…続きを読む知ってお得!屋根の便利な豆知識

普段に何気なく眺めている屋根ですが、近所のお住まいを見渡しただけでも、様々な形、様々な材料が使われていることが分かと思います。 また、グーグルアースなどでは世界中の屋根を眺めることができます。素敵なデザインのものもあれば、ユニークでかわいらしいものもあります。屋根の勾配とデザイン屋根の勾配が緩やか…続きを読む屋根の台風対策|雨漏り対策|無料点検実施中

お住いの台風対策はお済みですか? 台風対策に向け、お住まいのココがチェックポイント! ※特に屋根の点検は危険ですので、専門家にお任せください! 問題があった方は要注意!台風被害にあう可能性があります…続きを読むこのページに関連する漫画コンテンツ動画をご紹介

漫画で読むならコチラ

動画で見るならコチラ

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 足立区島根にて笠木交換工事でパラペット部分からの雨漏りを解消

-

【施工内容】

雨漏り修理

- 江戸川区北篠崎にて、天窓簡易補修工事を実施!費用は税込み33,000円になります。

-

_R.jpg)

【施工内容】

雨漏り修理、天窓工事

- 立川市富士見町|庇の雨樋破損をシールで補修!街の屋根やさんによる丁寧な雨樋修理工事

-

【施工内容】

雨漏り修理、庇工事