清瀬市竹丘で外壁の取り合いから落下した熨斗瓦補修と棟瓦取り直し

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:岡野

「1階部分の屋根の外壁に嵌まっていた長方形の平らな瓦が抜け落ちて、屋根の上に転がっている」と清瀬市竹丘のお客様からご相談を承りました。瓦屋根で下屋(1階部分の屋根)がある場合、外壁と1階の屋根の接合部分にはよく平らな瓦が使われます。この部分、実は傷みやすい場所でこのようなケースのトラブルはよくある話です。2階屋根と下屋を点検したところ、漆喰がそろそろ限界のようで棟瓦に歪みが出ている部分もありました。今回は下屋の熨斗(のし)瓦の抜け落ちた部分の補修と棟瓦取り直しを行います。

担当:岡野

- 【工事内容】

- 棟瓦取り直し

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 3日間

- 築年数

- 35年

- お施主様

- G様邸

- 【工事内容】

- 棟瓦取り直し

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 軽量なんばん

- 施工期間

- 3日間

- 築年数

- 35年

- お施主様

- G様邸

【点検の様子】

お施主様がおっしゃっていた長方形の平らな瓦が抜け落ちた部分です。この瓦は熨斗(のし)瓦と呼ばれ、外壁と屋根の取り合い部分に使われる他、屋根の頂点や四隅の棟と呼ばれる部分にも使われます。抜け落ちた熨斗瓦は屋根の上に残っていました。取り合いの部分に残っている熨斗瓦の下の漆喰も表面がざらざらしており、かなり傷んでいるようです。

他の部分の漆喰も傷んでいます。変色しており、表面がざらざらです。鬼瓦は固定のために漆喰の上からシーリング剤を塗布されたようです。それも劣化しており、見映えが良くない状態です。

さらに棟も歪んでいます。本来であれば、直線でないといけないの微妙に弧を描いて、弓形になっています。ちょっと強い地震が来たら、倒壊してしまうのではないでしょうか。2階の屋根は1面だけですが、ラバーロック工法がされていました。ラバーロック工法は瓦と瓦をシーリングで繋ぎ、落下を防止するものです。本来であれば、辺の一部にシーリングを行うだけですが、四辺全部に隙間なくシーリングが塗布されています。こうしてしまうと瓦の下に入ってしまった雨水などが排出できませんので雨漏りの原因になってしまいます。

【施工の様子~棟瓦取り直しと落下した熨斗瓦補修】

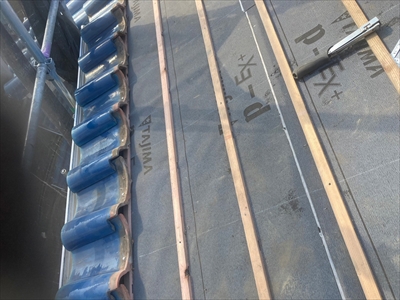

歪んだ棟を直すために一度、棟の瓦を取り外し、再度、積み直す棟瓦取り直しを行います。まずは棟の解体していきます。取り外した瓦は積み直す際に再度、利用します。最上部の冠瓦(丸瓦とも呼ばれる)を外すと、葺き土が出てきます。この葺き土は瓦を安定させるために用いられるものです。この葺き土は撤去してしまいます。

大棟を全て解体しました。解体しましたら、葺き土の代わりに軽量なんばんで土台を造り、そこに熨斗瓦を積んでいきます。軽量なんばんが葺き土の代わりとなるのです。葺き土は文字通り、土なので雨水がかかると流出していきますが、軽量なんばんは固まるので流出する心配はありません。

軽量なんばんの土台に熨斗瓦を積み、その熨斗瓦の上にも軽量なんばんを重ねて熨斗瓦の取り付け角度を調整します。熨斗瓦は降雨時に雨水が外側に流れるようにハの字型に取り付けられます。熨斗瓦と熨斗瓦の間には冠瓦を被せます。仕込んでおいた銅線で熨斗瓦と冠瓦がずれないように固定すれば、大棟の棟瓦取り直しは完成です。隅棟(角の棟)も棟瓦取り直しを行っています。

外壁との取り合い部分の熨斗瓦も元通りに直します。まずは熨斗瓦を外し、その間に詰められていた漆喰も除去します。その後、軽量なんばんを詰めて、角度を調整しながら熨斗瓦を設置していきます。

熨斗瓦の設置が終わりましたら、取り合いの補修は完了です。隅棟との取り合い部分はシーリングを併用して、固定しました。お施主様が気にされていた部分もしっかりと治りました。これで熨斗瓦が外れるということもありません。

大棟だけでなく、歪んでいた隅棟にも棟瓦取り直しを行いました。屋根の角、隅にあるから隅棟です。また、隅棟は大棟とちがって水平でなく、勾配がつけられているので「下り棟」とも呼ばれます。勾配(角度)があるだけに、漆喰などが傷むと瓦が落下しやすい場所です。

【竣工、棟瓦取り直しと落下した熨斗瓦補修】

大棟と隅棟の瓦の取り直しと取り合い部分の瓦の補修が完了しました。粘土瓦はメンテナンスフリーなので勘違いしやすいのですが、瓦屋根自体はメンテナンスフリーではありません。漆喰や緩んでくる銅線などのメンテナンスが必要なのです。思いだけに落下すれば被害も大きくなるので、定期的に点検してあげましょう。

記事内に記載されている金額は2021年05月13日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

どのリフォームが最適?屋根リフォームの種類【街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています

。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

早めの棟瓦の修理で自然災害・悪徳業者による不安を完全払拭!

お住まいが瓦屋根の方。 飛び込み業者から「棟がずれている」「漆喰が剥がれている」と指摘を受けたことはありませんか? 心配だから見てほしい、とご相談をいただくことも非常に多いです。 悪質業者による不安を払拭するためにも、棟瓦は早めに修理しましょう! 瓦屋根にお住いの方へ、瓦屋根の仕組みと指…続きを読む粘土瓦・コンクリート瓦・セメント瓦、 瓦の種類・見分け方とメンテナンス方法

古くから使用されている屋根材、それはなんといっても「瓦」でしょう。皆さんが瓦と言ってイメージするのは寺社仏閣のような和風建築のものですか?それとも地中海風の建物に見られるオレンジ色のグラデーションのかかった屋根でしょうか?瓦屋根はその形状により分類もできますし、使用している材質によっても分類でき…続きを読む

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 足立区西保木間にて漆喰が剥がれた瓦屋根の棟取り直し工事(税込480,000円)を実施!シルガードを使用致しました!

-

【施工内容】

棟瓦取り直し 、漆喰取り直し

- 調布市小島町で雨漏り箇所の部分葺き直しで、最小限の工事費用で雨漏りを止めました

-

【施工内容】

屋根葺き直し、棟瓦取り直し 、雨漏り修理

- 江戸川区中央にてシルガードを使用した瓦屋根の棟取り直し工事を実施

-

【施工内容】

棟瓦取り直し 、漆喰取り直し

清瀬市と近隣地区の施工事例のご紹介

- 東村山市恩多町にて税込1,470,000円(足場代別途)で太陽光パネル撤去と屋根のカバー工事を行わせていただきました!

-

【施工内容】

スレート屋根工事

- 東久留米市下里にて、瓦屋根からローマンへの葺き替え工事を行わせていただきました!

-

【施工内容】

瓦屋根工事

- 清瀬市元町で雨漏りを止めるため瓦屋根の葺き直し工事で下地を直しました

-

【施工内容】

瓦屋根工事、屋根葺き直し、雨漏り修理