豊島区で破けたシート防水からウレタン塗膜防水へ再防水工事を実施いたしました

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:渡辺

豊島区のK様はキッチン天井の雨漏りにお悩みでした(>_<)

以前にも雨漏りが発生して防水工事を行ったのが8年ほど前の事。

施工した業者さんは連絡が取れず、困っていらっしゃいました(-_-;)

雨漏り現場の直上がベランダになっていてそこの防水が切れてしまい雨漏りを起こしたものと考えられます。

そこで、再防水工事をウレタン塗膜防水にて実施させていただきながら、その他の原因となりうる箇所の補修工事も承らせていただくことになりました(^▽^)/

以前にも雨漏りが発生して防水工事を行ったのが8年ほど前の事。

施工した業者さんは連絡が取れず、困っていらっしゃいました(-_-;)

雨漏り現場の直上がベランダになっていてそこの防水が切れてしまい雨漏りを起こしたものと考えられます。

そこで、再防水工事をウレタン塗膜防水にて実施させていただきながら、その他の原因となりうる箇所の補修工事も承らせていただくことになりました(^▽^)/

担当:渡辺

- 【工事内容】

- 防水工事

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 3.5日

- 平米数

- 約10㎡

- お施主様

- K様邸

- 【工事内容】

- 防水工事

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- ダイフレックス DSカラーゼロ

- 施工期間

- 3.5日

- 平米数

- 約10㎡

- お施主様

- K様邸

【点検】

豊島区のK様は、度重なる雨漏りにお悩みでした(>_<)

雨漏りはキッチンの天井に発生し、カビが生えてしまうほど雨の日には漏ってくるそうです。

いったいどこから雨漏りをしているのでしょうか?

キッチンの直上はベランダになっていました。

シート防水で防水工事を行ったようです。

ここは防水工事を8年ほど前に実施をしたそうで、今回の雨漏りが初めてではないそうです。

それであれば通常、防水工事の施工保障は10年程度はあるはずなので、施工会社に確認してみては?とお話をしたところ、どうやら辞めてしまったのか連絡が取れなくなってしまったそうです(-_-;)

見た感じとしては問題が無さそうに見えたのですが、良く見てみるとシートの継ぎ目部分には「浮き」が発生していました!

また、浮きの出ている部分周辺は、水の流れの勾配が悪く、雨上がりには必ず水が溜まってしまうそうです。

この辺りは、雨漏り原因の可能性が高そうです。

他にも、雨漏りに繋がりそうな部分を確認していくと、ベランダの壁部分の笠木がグラグラであるのと、継ぎ目のシーリングが切れていたり、板金上部から打ち付けている釘部分が見えていたりと、補修が必要な部分も確認できました(-_-;)

点検の結果から、漏水の大きな原因はシート防水の浮きで、何かしらの原因で水が入ってしまったと考えられます。

対策としては、既存シート防水を剥がし、新たにウレタン塗膜防水で再防水工事を実施、その他原因となりそうな部分を補修していく工事内容でご納得頂き、工事を承らせていただくことになりました。

【工事】

天候が良い日が数日続く日程を選んで、いよいよ工事を実施していきます!

防水工事は、一日にできる作業が限られてしまいます。

その為、天候が続く日程で工事を順調に進めてゆくことが大事です!

ベランダの上は、お客様が荷物を片付けておいてくれたので大変作業がやりやすくなっておりました(*^^*)

(作業1日目)

既存シート防水を剥がしていきます。

大胆にカッターナイフを使ってザックザック切っていきます!

切っていくと当然裏側が見えてくるのですが、雨も降っていないのにビシャビシャです(>_<)

このシート防水は全面が下地に密着しているわけではなく、一部が固定されています。(機械的固定工法と言われます。)

その為、どこかから水が入ると状況によってはシートの下に水が廻ってしまいます。

シートを剥がしながら、シートの切れている部分を発見いたしました。

ここからも間違いなく水が入っていたでしょう。

また、ベランダには二階の屋根からの雨水が集まる様に樋が設置されていましたので比較的雨が少なくても、ベランダに集まる水は多くなってしまいがちです(-_-;)

スペースを広く使う為にも撤去したシートは下におろしておきます(^▽^)/

シートを撤去した下には絶縁シートが現れますが、このシート自体には防水性は有りませんのでシートが切れてしまうと水が漏ってしまう原因となります。

一番水が多く集まる排水口まわりも何やら怪しげな雰囲気でした(>_<)

絶縁シートは置いてあるだけなので比較的すんなりと剥がすことが出来ました!

問題はここからです。

職人が座りながら作業しているのは、もともとの下地の調整を行っております(*^^*)

シートを剥がしてわかったのはもともとはウレタン密着工法で防水がされていたことでした。

このウレタン塗膜の密着していない部分をカッターやカワスキを使用して取り除けるだけ取り除いていきます。

この作業が1日目の作業で一番大変な作業でした(-_-;)

私も微力ながらお手伝いに加わらせていただいていい汗かかせてもらいました(*^^*)

とにかく剥がせるだけ剥がしまくります。

また、雨漏りをしていたせいもあるのでしょうが、元々のウレタン防水面にも大小さまざまな膨れがあり、そこを切ると水が飛び出してくる、という事の繰り返しを延々と3時間ほど行ってなるべく下地を平滑にしていきます。

ウレタン密着工法防水の下はモルタル抑え防水となっていました。

このクラックが元々の防水工事をおこなうキッカケとなった雨漏りを引き起こしていたのでしょう(-_-;)

かなり太く長い亀裂も見られました。

大きな欠片は手で取り、細かな物はほうきでかき集め、下地剥離作業はひとまず終了となりました。

少し休憩をはさんでから、下地調整剤を塗布していきます。

これを全面に塗布して1日目の作業は終了となりました。

下地の剥離に想定以上の手間がかかりました。こればかりは剥がしてみないとわからないので仕方ありません。

事前の想定がスムーズな工事につながるので、お客様のご記憶の範囲でなるべく詳しく状況をお聞きしております(^▽^)/

(作業2日目)

1日目に下地調整まで行いましたが、乾いたときに残りの取り切れていない既存ウレタン塗膜が浮いてくることがありますので、さらにもう一度カワスキを使ってケレン作業を行いました!

ここからが本格的な防水工事となってまいります。

今回の防水工事はウレタン塗膜防水、通気緩衝工法にて行います。

通気緩衝シートを敷設するために、プライマーを塗布していきます。

立上り部、平場部にプライマーを塗布します。

プライマーこの上に貼られる物への接着性を向上させるために塗っていくものです。

塗装の下塗り材と同じ役割ですね(^▽^)/

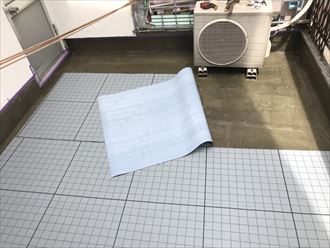

プライマー塗布後は、通気緩衝工法用のシートを貼り付けていきます。

このシートの格子模様にそって下地の通気を行うことで、水蒸気による膨れを防止します!

また、1日目の作業の時に剥がした絶縁シートと異なり、防水性も兼ね備えています。

ドレン周りには必ず改修用鉛ドレンを設置します。

デメリットは既存排水口よりも排水穴がどうしても小さくなってしまう事です(-_-;)

通気緩衝工法用シートの端部にテープ処理を行い、シート敷設、改修用ドレン設置、脱気塔取り付けが終了いたしました\(^_^)/

2日目は中塗りまでを行います!

防水塗料となるダイフレックス社DSカラー・ゼロを使用します。

立上り部にはメッシュ補強を入れて中塗りを行います。

立上りだけでも数回塗り重ねを実施いたしました(*^^)v

防水層が出来上がり始めましたね。

塗膜の乾燥もあるため、2日目は1層目までで終了です(*^^*)

(作業3日目)

3日目の作業は2層目のウレタン塗膜形成になります!

立上り部、平場部とウレタン防水塗膜を仕上げていきます(^^♪

2日目よりも塗膜の厚みが増してきましたね!

残念ながら3日目の作業はここまでで終了となります(>_<)

防水工事、特にウレタン防水工事はこの様に1日でできる作業が限定されてしまうのがデメリットですね(-_-;)

(作業4日目)

作業4日目に入ります。

4日目は仕上げのトップコートを塗布していきます。

ウレタンは紫外線に弱いため、必ず保護するためのトップコート剤を塗布する必要があります(-_-;)

このトップコートも数年に1回は塗り替えを行ってあげることで、ウレタン塗膜防水の性能を最大限生かしてあげることが出来ます!

また、ウレタンは熱にも弱いので、火の付いたタバコを落としたり、バーベキューなども行わない様にしてください(^▽^)/

点検時に気になっていた、笠木部分の補修や、念のために手摺根元部へのエポキシ樹脂注入まで行いました。

壁のクラックも可能な限り、コーキングでの補修ですが実施し、窓枠廻りの亀裂もコーキング処理を行っています。

これでベランダからの雨漏りはもう心配することは無いでしょう(^▽^)/!

記事内に記載されている金額は2023年11月16日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

【工事完了後】

雨水の排出口から集水マスにホースで直接流入させることで、集水マスのオーバーフローを防ぐとともに確実に排水させます。この集水マスのつまりによる雨漏りも結構多いので要注意です。

今回の雨漏りとは直接的に関係は無い部分でしたが、キッチン窓の庇の上まで開いていた亀裂をコーキング処理ですが埋めさせて頂きました。

今回の雨漏りとは直接的に関係は無い部分でしたが、キッチン窓の庇の上まで開いていた亀裂をコーキング処理ですが埋めさせて頂きました。

ベランダ壁の笠木ですが、交換をオススメしています。その間の応急処置的に釘部などへのコーキング処置を行いました。笠木上部からの雨漏りも築年数が長い家屋の場合は十分考えられますので必要な箇所は補修を行いましょう。

豊島区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

防水工事で雨漏り防止!陸屋根・屋上のチェックポイント【プロが解説!街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

トップコート塗り替えで防水メンテナンス!時期や費用は?

・ベランダやバルコニーの床が古く劣化してひび割れ始めている ・屋上の防水面が色褪せてきたように見える そろそろ防水のメンテナンスの時期?でも費用はどれくらいかかるのだろうか? 屋上やベランダなどの防水を放置すると、劣化で雨漏りを引き起こしそれこそ補修費用が高くなってしまうかもしれません。 …続きを読むシート防水が施工された屋上(陸屋根)のメンテナンス方法

ゴムシート防水で10年~15年程度、塩ビシート防水であれば10年~20年程度の耐用年数が期待でき屋上防水で採用されることも多いシート防水。 皆様のご自宅や所有されているマンション・建物の屋上(陸屋根)は前回の防水工事から何年経過されていますか? 屋上(陸屋根)防水のメンテナンスを怠ると建物内…続きを読む【防水工事】ベランダ・バルコニー・陸屋根に!種類を比較

漫画でページの内容を先読み! 防水工事とは、ベランダやバルコニー、屋上(陸屋根)に必要な、雨漏りを防ぐ工事です。 現代は戸建て住宅でも、屋根が屋上(陸屋根)になっているお住まいや、大きなルーフバルコニーがあるお住まいが増えました。 元々防水工事がされていても、年月とともに劣化してしまいま…続きを読む

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 世田谷区下北沢の4階建てマンションで実施したバルコニーウレタン防水工事|大規模改修で雨漏りリスクを徹底軽減

-

【施工内容】

防水工事

- 【八王子市久保山町】バルコニーを長く守る!ウレタン防水通気緩衝工法による安心の防水工事

-

【施工内容】

防水工事

- 【世田谷区下北沢】集合住宅の屋上防水のメンテナンスをウレタン防水で実施しました

-

【施工内容】

防水工事

豊島区と近隣地区の施工事例のご紹介

- サンルーム屋根が強風で破損、ポリカ平板交換で安心を取り戻した施工事例

-

【施工内容】

その他の工事

- 文京区大塚にて屋根瓦より雨漏りが発生!コロニアルグラッサを使用し葺き替え工事を致しました!

-

【施工内容】

屋根葺き替え

- 強風でベランダ屋根の波板が破損!北区赤羽で行った波板交換工事の施工事例をご紹介

-

【施工内容】

その他の工事