葛飾区細田にて強風の影響で棟板金が飛散!火災保険を申請して棟板金交換工事(135,000円)を実施!

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:岡野

葛飾区細田にお住まいのY様邸にて行った棟板金交換工事の様子をご紹介致します。

「強風で屋根の板金が飛んでしまったので修理したい」と、お問い合わせをいただき現地調査にお伺いしたところ、瓦棒屋根の棟板金と下地材の貫板が部分的に飛散していました。

棟板金が設置されているのは、風の影響を非常に受けやすい屋根の頂上や山状になっている部分になります。下地材の貫板に棟板金は固定されておりますが、貫板は木製だったため劣化して固定する力が弱くなり飛散してしまったと考えられます。

調査完了後、Y様に屋根の状況をご説明し、火災保険の申請と併せて棟板金交換工事のご提案をさせていただいたところ、工事のご依頼をいただきました。

「強風で屋根の板金が飛んでしまったので修理したい」と、お問い合わせをいただき現地調査にお伺いしたところ、瓦棒屋根の棟板金と下地材の貫板が部分的に飛散していました。

棟板金が設置されているのは、風の影響を非常に受けやすい屋根の頂上や山状になっている部分になります。下地材の貫板に棟板金は固定されておりますが、貫板は木製だったため劣化して固定する力が弱くなり飛散してしまったと考えられます。

調査完了後、Y様に屋根の状況をご説明し、火災保険の申請と併せて棟板金交換工事のご提案をさせていただいたところ、工事のご依頼をいただきました。

担当:岡野

- 【工事内容】

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 1日間

- 築年数

- 築25年程

- 平米数

- 棟板金:7.2m

- 施工金額

- 税込135,000円

- お施主様

- Y様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- 1年

- 【工事内容】

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- GL鋼板 樹脂製貫板

- 施工期間

- 1日間

- 築年数

- 築25年程

- 平米数

- 棟板金:7.2m

- 施工金額

- 税込135,000円

- お施主様

- Y様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- 1年

現地調査の様子

現地調査の様子です。棟板金が飛散する原因は、通常、貫板の劣化が主な要因となります。

貫板が経年劣化や雨水などの影響で腐食してしまうと、棟板金を固定する力が弱まり、強風時に棟板金が捲れたり飛散して落下する可能性が高くなります。

強風などの自然災害により、棟板金が被害を受けた場合は、ご自宅などの建物に掛けてある火災保険が適用されます。

保険の種類にもよりますが、元の状態に復旧するための費用は保険会社が負担してくれますので工事と併せて申請する事で工事費用が抑えられます。

火災保険を使用する場合の手続きや流れについては、保険契約内容や特約を確認しておくことが重要です。

棟板金の下地材の貫板が腐食する原因は、経年による木の劣化や雨水の影響による腐食が主な要因です。

貫板は屋根の棟部分に設置して、棟板金を固定する役割を果たしています。しかし、木製の貫板は時間とともに劣化し、雨水によって腐食してしまうことがあります。この腐食が進むと、釘の緩みや抜けが起きて棟板金の固定力が弱まり、風の影響を受けやすくなります。

飛散していない棟板金は錆が発生しており、釘が抜けている箇所がありました。

このまま放置してしまうと更に飛散してしまいますので、調査完了後、Y様へ調査内容をご説明し、火災保険の申請と併せて全ての棟板金を交換する棟板金交換工事のご提案をしたところ工事のご依頼をいただきました。

今回、Y様邸にて行った棟板金交換工事の費用につきましては税込135,000円になります。

使用する材料や施工範囲、足場の有無などにより費用が異なりますので詳しくは私達、街の屋根やさんまでぜひご相談ください。

棟板金交換工事の様子

既存の棟板金を解体撤去します

棟板金交換工事の様子です。

最初の工程としては、まず今まで設置されていた棟板金とそれを固定している貫板を解体・撤去します。

解体・撤去する際には、棟板金を設置していた箇所に不具合が無いか状態を確認し、特に問題がないようでしたら解体する際に発生した木片や溜まっていた埃等の清掃を行い、次の工程に移ります。

貫板を設置する様子

棟板金の下地材の貫板を設置する様子です。

貫板の腐食は棟板金の安定性や耐久性に影響を与える重要な要素となります。新しい棟板金を取り付ける際には、木製の貫板ではなく樹脂製貫板のタフモックを使用することで、腐食や劣化のリスクを低減し、より安定した屋根の状態を保つことができます。

面戸を取り付ける様子

面戸を取り付ける様子です。

瓦棒屋根は凹凸がありますので下地材の貫板を設置しましたら凹部の隙間を埋めるための面戸を取り付けます。

この隙間を埋めることで棟の内部への雨水の浸入を防ぎます。

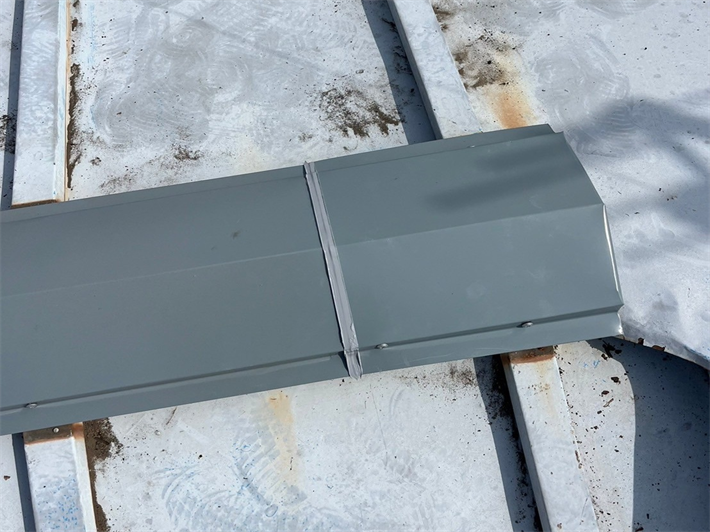

棟板金を設置する様子

棟板金を設置する様子です。

樹脂製貫板のタフモックを設置しましたら、新しい棟板金を貫板に被せてビスで固定していきます。

棟板金を固定する際には、棟板金に対して必ず横方向から留めていきます。棟板金の真上から留めてしまうと「脳天打ち」という施工方法になってしまい、ビスで開いてしまった穴が真上に来てしまいますので雨水が浸入しやすくなるため、貫板の劣化を早めたり雨漏りの原因になってしまいます。

棟板金の繋ぎ目にシール処理する様子

棟板金の繋ぎ目にシール処理をする様子です。

棟板金の繋ぎ目に防水性を確保するためにシーリング材にて処理を行います。

棟板金同士の接合部分には隙間ができる可能性があり、そこから雨水が浸入してしまうと、屋根内部に雨水が浸入してしまう原因となりますので繋ぎ目をしっかりと密封する事で雨水の浸入を防ぐことができます。

棟板金交換工事が完了です

棟板金交換工事が完了しました。

貫板を木製から樹脂製にしたことにより固定する力が強くなりましたので、今後は安心して生活していただけます。

施工前は強風が吹くと棟板金がバタバタと音を立てていたとの事でしたが、ご不安も解消され大変満足していただけました。

私達、街の屋根やさんは点検~お見積り作成まで無料にて実施させていただき、最適なメンテナンスをご提案致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

葛飾区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

どのリフォームが最適?屋根リフォームの種類【街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています

。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

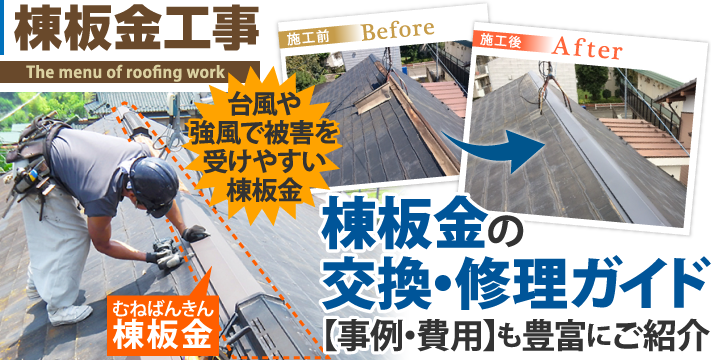

【保存版】棟板金の交換・修理ガイド|浮きや飛散の修理事例・費用も豊富に紹介

漫画でページの内容を先読み! 毎年9月、10月の台風の時期になると特に増えるのが、「棟板金の交換・修理」に関するお問合せです。「屋根の上から異音がする」「屋根のてっぺんが浮いている」など、確認が難しい屋根の上の異変は不安に感じる方も多いのではないでしょうか。「強風を受けて棟板金が剥がれてしまっ…続きを読む【最新版】火災保険が適用される屋根工事や保険金申請の流れ

火災保険が適用される屋根工事、ってどういうことをイメージされるでしょうか? 昨今は大型台風の上陸や突然の雹による影響で屋根の破損が頻発し、火災保険を利用して無料・もしくは金額の一部負担のみで修理を行うケースも増加しました。 それに伴い火災保険が屋根工事に使えるという認知も広がったため、現状で発生し…続きを読むプロが教える屋根リフォームで失敗しないコツ

屋根リフォームの主な目的は、雨漏りの防止や安全対策です。頻繁におこなう必要はありませんが、定期的に屋根の状況をチェックして、必要があれば補修や清掃、塗り直しをおこなうことで、屋根そのものの寿命を延ばすことができます。春の大風や夏場の暑い日差しに台風、冬の積雪などで屋根は徐々に痛んできています。「う…続きを読むこのページに関連する漫画コンテンツ動画をご紹介

漫画で読むならコチラ

動画で見るならコチラ

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 墨田区東向島で発生したパラペットからの雨漏り調査と改修工事の流れ

-

【施工内容】

- 強風で破損したベランダ屋根の波板交換工事を実施しました(板橋区徳丸)

-

【施工内容】

- 八王子市めじろ台の破損した軒裏換気ガラリをステンレス製のガラリに交換工事

-

【施工内容】

葛飾区と近隣地区の施工事例のご紹介

- 足立区千住元町にて波板交換!劣化した塩ビ波板を耐久性に優れたポリカ波板へと交換工事を行いました。

-

【施工内容】

その他の工事

- 足立区島根にて笠木交換工事でパラペット部分からの雨漏りを解消

-

【施工内容】

雨漏り修理

- 江戸川区南葛西での雨漏り調査と散水検査の施工事例

-

【施工内容】

その他の工事