世田谷区成城で漆喰が剥がれた棟瓦の取り直し工事と雪止め工事

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:富田

世田谷区成城で棟瓦の取り直し工事をおこないました。屋根の上に漆喰の欠片が落ちていたことがお問合せのきっかけで、元の状態に戻すための工事になります。

今回の棟瓦は、日本瓦の一般的な納め方の熨斗瓦(のしかわら)が積んである工法ではなく、7寸丸という冠瓦(かんむりかわら)が乗せてある納め方になっています。中には芯木が通っていて冠瓦を釘で固定しています。芯木と瓦の間を埋める様に漆喰を詰めてあり、雨水の侵入を防いでいます。

瓦自体は何十年も持つ耐久性の高い屋根材ですが、漆喰はひび割れたり剥がれたりしますし、芯木も雨水によって腐食してしまいますので、メンテナンスが必ず必要になります。漆喰の剥がれを放置すると、棟瓦の崩れや瓦の下に大量の雨水が回り込むことになり、雨漏りの可能性が非常に高くなってしまいます。

元々は土と漆喰で仕上げてありましたが、棟取り直し工事では南蛮漆喰のシルガードを使用します。施工性と耐久性に優れているので、今回の様な改修工事には最適な材料です。

芯木も新しくしており固定も釘ではなくパッキン付きのビスを使用していますので、今までよりも強固な固定にすることが出来ました。

また、軒先には雪止めが設置されておらず、雪の影響で雨樋が曲がってしまった部分もありましたので、落雪対策としてステンレス製の後付け雪止めの取り付けもおこなっております。

世田谷区成城でおこなっていた棟瓦の取り直し工事と雪止め取り付け工事で屋根の不具合も解消し、崩れる心配も無くなり安心していただける様になりました。

私たち街の屋根やさんでは、新型コロナウイルス対策としてマスク着用・アルコール消毒の徹底、オンラインでの打合せにも対応しておりますので、安心して工事をお任せください。

今回の棟瓦は、日本瓦の一般的な納め方の熨斗瓦(のしかわら)が積んである工法ではなく、7寸丸という冠瓦(かんむりかわら)が乗せてある納め方になっています。中には芯木が通っていて冠瓦を釘で固定しています。芯木と瓦の間を埋める様に漆喰を詰めてあり、雨水の侵入を防いでいます。

瓦自体は何十年も持つ耐久性の高い屋根材ですが、漆喰はひび割れたり剥がれたりしますし、芯木も雨水によって腐食してしまいますので、メンテナンスが必ず必要になります。漆喰の剥がれを放置すると、棟瓦の崩れや瓦の下に大量の雨水が回り込むことになり、雨漏りの可能性が非常に高くなってしまいます。

元々は土と漆喰で仕上げてありましたが、棟取り直し工事では南蛮漆喰のシルガードを使用します。施工性と耐久性に優れているので、今回の様な改修工事には最適な材料です。

芯木も新しくしており固定も釘ではなくパッキン付きのビスを使用していますので、今までよりも強固な固定にすることが出来ました。

また、軒先には雪止めが設置されておらず、雪の影響で雨樋が曲がってしまった部分もありましたので、落雪対策としてステンレス製の後付け雪止めの取り付けもおこなっております。

世田谷区成城でおこなっていた棟瓦の取り直し工事と雪止め取り付け工事で屋根の不具合も解消し、崩れる心配も無くなり安心していただける様になりました。

私たち街の屋根やさんでは、新型コロナウイルス対策としてマスク着用・アルコール消毒の徹底、オンラインでの打合せにも対応しておりますので、安心して工事をお任せください。

担当:富田

- 【工事内容】

- 瓦屋根工事

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 5日間(足場含む)

- 築年数

- 25年

- 平米数

- 45m

- 施工金額

- 詳しくはお問合せください

- お施主様

- I様邸

- 保証年数

- 保証はお付けしておりません

- 【工事内容】

- 瓦屋根工事

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- シルガード,ステンレス製雪止め

- 施工期間

- 5日間(足場含む)

- 築年数

- 25年

- 平米数

- 45m

- 施工金額

- 詳しくはお問合せください

- お施主様

- I様邸

- 保証年数

- 保証はお付けしておりません

屋根調査

お問合せのきっかけの漆喰の剥がれを確認します。

棟瓦部分に詰めてあるのが漆喰(しっくい)で、調査した瓦屋根は7寸丸という丸い瓦が一つ乗せてある納め方をしています。平面な屋根と棟瓦の取り合い部分(隙間)に漆喰を詰めて棟部分からの雨水の侵入を防ぎ、下地の土が削られるのを防ぎます。

大きな屋根でドローンを飛ばして状況を確認しました。屋根は2面に分かれていて、それぞれ片寄せという片側が寄棟になっている屋根です。斜めになっている隅棟は固定するための釘が浮いているのが確認出来ます。

一番高い部分の大棟です。こちらも釘が浮き上がっていて漆喰も完全に剥がれ落ちて中が見えている状態になっていました。

棟瓦の固定は、7寸丸の下に通った芯木という木にパッキン付きの釘で固定してありますが、芯木が劣化してしまうと釘が効かなくなって浮き上がってしまいます。芯木の回りに土を詰めて一番外側に漆喰を詰めているのですが、劣化の酷いところでは漆喰と土が剥がれ落ちていて芯木が見えている所もあります。

この様な納め方の瓦屋根の場合は、漆喰の詰め直し工事ではなく、一旦瓦を取り外して芯木を新しく交換してから瓦を戻す、棟瓦取り直し工事をおこなう必要があります。

1か所割れている瓦がありましたので、棟取り直し工事と併せて割れた部分の差し替えも行います。

棟取り直し工事開始

作業を行うために建物を囲う様に足場を架けます。安全に作業をおこなう事はもちろん、棟取り直し工事は剥がした漆喰や土などが飛散してしまう事がありますので、飛散防止のためにも足場は必要になります。

冬場の作業で気を付けなければならないのは、夜露です。夜間から明け方にかけて屋根材の表面が結露して、気温によっては霜が降りたような状態になります。濡れている屋根材は滑ってしまう危険性がありますので、乾くのを待つ必要があります。

日当たりの良い南面は比較的直ぐに乾いてしまいますが、工事の際には注意が必要です。

工事開始です。まずは棟瓦の撤去からおこなっていきます。パッキン付きの釘が使われていますが、芯木が劣化していてるので簡単に抜くことが出来ます。

パッキンが付いた真鍮製のスクリュー釘が使用されています。芯木に腐食などがなければしっかりと固定する事が出来ます。錆びにくい素材ですので、釘自体には問題はありませんが雨水の侵入を防ぐためのゴムパッキンは硬化していて効果が発揮できていません。

古い下地を撤去します

瓦を剥がすと中が確認出来ます。漆喰の裏側の土が乾燥していてボロボロになっています。

漆喰の裏は棟土が詰めてあります。棟の7寸丸を固定するための芯木があり、芯木を固定するための強力棟金物が取り付けてあり、これらで棟が作られています。

土と漆喰によって雨水の侵入を防いでいますが、漆喰や土が崩れてしまうと雨水の侵入を許すことになり、瓦の下に大量の雨水が回り込んでしまう事で雨漏りの可能性が高くなってしまいます。芯木が雨水によって劣化していましたので、ここも新しいものに交換をおこないます。

真ん中の通っている芯木が大分腐食している部分があります。ここに釘を打ちますので、殆ど効いておらず釘が浮き上がってしまいます。パッキン部分が硬化しているために雨水を止めらないためですので、新しく交換すれば問題解決します。

シルガード

新しく使用する漆喰は『シルガード』です。南蛮漆喰で、シリコンや不凍液などが入っていることで、耐久性と施工性が高い材料ですので今回の様な改修工事には最適な材料になります。

また、土を下地として表面だけ漆喰を塗っていましたが、改修工事では棟土部分もシルガードを詰めますので、棟土と漆喰が剥がれてしまうという様な症状も起きなくなり、剥がれる心配も無くなります。

差し替えの瓦

割れた部分の瓦を差し替えます。同じ色の瓦が手に入りませんので、在庫としてお客様が保管していた瓦を使用します。三州瓦です。

新しい芯木の取り付け

古い漆喰、棟土、芯木、強力棟を撤去して清掃した後は、新たに棟瓦を積んでいきます。

今までと同様の納め方をおこないますので、強力棟を固定した後に新しい芯木を取り付けていきます。画像では分かりにくいのですが、防腐剤を浸透させた木材を使用しています。

棟土と漆喰が一体となる様に芯木の下や回りにシルガードを詰めていきます。漆喰には黒色と白色があり、黒い方が若干ですが耐久性が高い材料です。黒だとイメージが変わってしまう、と思われる方もいらっしゃると思いますが、年数が経過するとともに白っぽく色が変化していきますので、殆ど違和感はなくなると思います。実際に白だと思っていた漆喰が剥がしてみたら黒だった、という事も有るくらいです。

7寸丸での納め方の場合、棟瓦と桟瓦との隙間が狭いので、後から鶴首などの漆喰専用のコテで抑えることが難しいので、棟の瓦を戻す前に両側の表面は平らに仕上げておきます。

瓦を被せて芯木にパッキン付きのビスを打って固定していきます。

大きな屋根ですので棟の長さも普通の住宅2件分以上の長さになりますので、一度に全て撤去してしまうと雨が降った時の雨仕舞いが出来なくなるために、一日で終わる部分だけ撤去して復旧、という進め方で棟の取り直し工事をおこなっていきます。

棟取り直し工事が完成

棟の取り直し工事が完成しました。同じ棟瓦を使用していますので工事前との違いが分かりにくいのですが、下地が全て新しくなっていますので、漆喰の剥がれや棟のずれなどの心配も無くなりました。

漆喰は表面だけでなく中まで一体に詰めてありますので、がっちりと固定されています。芯木も新しくなり釘の替わりにビスを使用していますので固定も強固になりました。

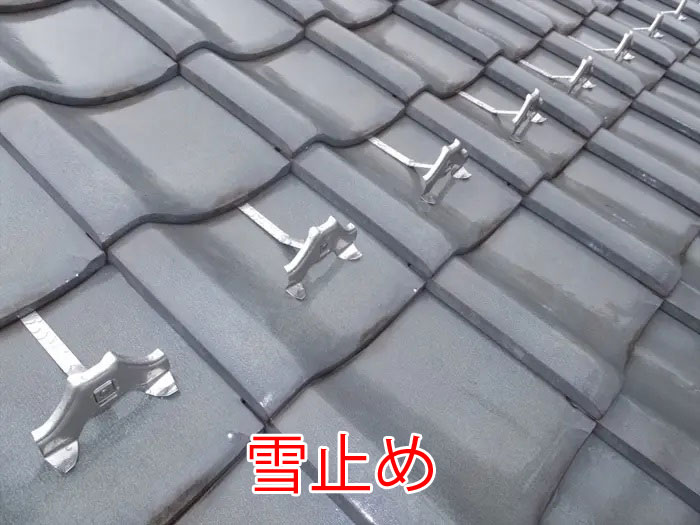

後付け雪止め工事

今回の棟瓦取り直し工事と一緒に雪止め工事もおこないました。

軒先には雪止めが取り付けてありませんでしたので、数年前の雪によって雨樋が曲がっていました。吊り金具が曲がっているだけでしたので持ち上げて勾配の微調整をおこないましたので、今後の落雪対策として雪止めを取り付けることになりました。

瓦屋根専用のステンレス製の雪止めを取り付けていきます。

先が下向きに折れ曲がっているので、この部分を瓦に引っ掛けていきます。

瓦を持ち上げて隙間に雪止めを差し込みます。奥まで差し込んで引っ張ってくると瓦に引っかかるので、持ち上げた瓦を戻していきます。

瓦の表面はツルツルとしていますので、雪が非常の滑りやすくなります。富士型という富士山の様な形をしている雪止めを取り付けるだけでも、落雪には非常に有効です。

軒先に雪止めを取り付けて工事完了です。

先日もそれほど量は多くありませんでしたが雪が降ったので、シーズン前に取り付けが出来て良かったとお客様にも大変喜んでいただけました。

記事内に記載されている金額は2022年01月14日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

世田谷区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

瓦屋根の雨漏り原因とは?屋根の構造をもとに詳しく解説!【アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

重くて固い瓦の落下は二次被害を招きます、だからメンテナンスが超重要

漫画でページの内容を先読み! 台風や地震が多い昨今、瓦屋根に不安を感じていませんか? 重くて固い瓦が落下すると、まず間違いなく落下地点のものを傷つけ、破壊します。 自分の敷地内ならまだしも、お隣に落ちて何かを壊したとなれば目も当てられません。 重くて固い屋根材だからこそ、必要なメンテナ…続きを読む早めの棟瓦の修理で自然災害・悪徳業者による不安を完全払拭!

お住まいが瓦屋根の方。 飛び込み業者から「棟がずれている」「漆喰が剥がれている」と指摘を受けたことはありませんか? 心配だから見てほしい、とご相談をいただくことも非常に多いです。 悪質業者による不安を払拭するためにも、棟瓦は早めに修理しましょう! 瓦屋根にお住いの方へ、瓦屋根の仕組みと指…続きを読む粘土瓦・コンクリート瓦・セメント瓦、 瓦の種類・見分け方とメンテナンス方法

古くから使用されている屋根材、それはなんといっても「瓦」でしょう。皆さんが瓦と言ってイメージするのは寺社仏閣のような和風建築のものですか?それとも地中海風の建物に見られるオレンジ色のグラデーションのかかった屋根でしょうか?瓦屋根はその形状により分類もできますし、使用している材質によっても分類でき…続きを読む落雪防止の雪止め設置は後からも可能!4つの雪止めタイプをご紹介

街の屋根やさん東京ではお客様にご安心とご満足いただけるよう10のルールを定めました。スタッフ一同、このルールを厳守し、お客様がご納得されるサービスを提供することを。お約束いたします。…続きを読む

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 瓦屋根の棟補修と漆喰詰め直しで雨漏りを未然に防ぐ!【葛飾区新小岩の施工事例】

-

【施工内容】

屋根補修工事、瓦屋根工事、漆喰詰め直し

- 狛江市中和泉にて瓦からスレートへの葺き替え工事を税込126万円で行わせていただきました!

-

【施工内容】

瓦屋根工事

- 八王子市北野台にて屋根からの雨漏り、下地の腐食箇所の交換も含めて屋根の部分葺き直し工事を行わせていただきました!

-

【施工内容】

瓦屋根工事

世田谷区と近隣地区の施工事例のご紹介

- 渋谷区笹塚にて雨樋の清掃及び部分交換を実施!工事の中身を写真も交えて詳しく解説!

-

【施工内容】

雨樋交換

- 【世田谷区北沢】雨水が入り下地から劣化した玄関ポーチ庇の全面改修工事

-

【施工内容】

庇工事

- 世田谷区桜丘|陸屋根の笠木からの雨漏りをウレタン防水工事で解決!

-

【施工内容】

防水工事