江戸川区江戸川で腰折れ屋根のカバー工事、野地板の増し貼りとアールロックで施工致しました

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:藤崎

江戸川区江戸川で雨漏りが発生しているので、屋根の点検をお願いしたいとのご相談を頂いた事が始まりです。

現地調査にお伺いすると現状の屋根はスレート、コロニアル葺きの屋根で建てられてから約30年を経過している状況でした。屋根形状が独特で片面において腰折れ部分が有り、その直下のお部屋で雨漏りしている状況でしたので、下葺き材の防水シートが劣化している事が想定されました。

お客様に部分的な交換施工も可能では有りますが、雨漏りを完全に止められるかは未知数である事をお伝えし、屋根カバー工法による全体施工を行う事により、雨漏り解消の可能性がより高まる施工となる事をご説明し、ご提案をさせて頂きました。

更に下地強化を図る為、野地板の増し貼りを行った上でのカバー施工の方を併せてご提案し、当社の方で施工させて頂く事となりました。今回はその一連の工事の流れについてご紹介させて頂きます。

現地調査にお伺いすると現状の屋根はスレート、コロニアル葺きの屋根で建てられてから約30年を経過している状況でした。屋根形状が独特で片面において腰折れ部分が有り、その直下のお部屋で雨漏りしている状況でしたので、下葺き材の防水シートが劣化している事が想定されました。

お客様に部分的な交換施工も可能では有りますが、雨漏りを完全に止められるかは未知数である事をお伝えし、屋根カバー工法による全体施工を行う事により、雨漏り解消の可能性がより高まる施工となる事をご説明し、ご提案をさせて頂きました。

更に下地強化を図る為、野地板の増し貼りを行った上でのカバー施工の方を併せてご提案し、当社の方で施工させて頂く事となりました。今回はその一連の工事の流れについてご紹介させて頂きます。

担当:藤崎

- 【工事内容】

- 屋根カバー工法

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 足場設置から足場撤去まで10日間

- 築年数

- 30年

- 平米数

- 55㎡

- 施工金額

- 詳しくはお問い合わせ下さい

- お施主様

- H様邸

- 保証年数

- 10年

- 【工事内容】

- 屋根カバー工法

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 協和 アールロック(嵌合式) ガルバリウム鋼板

- 施工期間

- 足場設置から足場撤去まで10日間

- 築年数

- 30年

- 平米数

- 55㎡

- 施工金額

- 詳しくはお問い合わせ下さい

- お施主様

- H様邸

- 保証年数

- 10年

現地調査、屋根の状況確認

先ずは現地調査になります。やはり年数を経過してる事でスレート屋根表面の劣化症状が見られました。棟板金や屋根材自体の変色や表面剥離、汚れやコケの発生等も見られ、雨漏りを来たしてしまう事も十分想定される屋根状態でした。

雨漏りの状況

こちらが雨漏りの状況です。強めの雨や風を伴う降雨の際に発生する事が有るとのお話でした。箇所的に言うと丁度屋根勾配角度が変わる部分において発生しております。所謂、腰折れ屋根と呼ばれる形状の部分からの症状となります。東京都内では建物建設時に敷地が限られる事も有り、最上階のスペースの有効活用の観点から、この様な腰折れ形状の屋根をよくお見受けする機会が有ります。スレート屋根の場合この腰折れ部の雨仕舞箇所が、年数と共に湿気を溜めこむ様になり、下葺き材の劣化と共に雨漏りに繋がってしまうケースがあります。

屋根材全体に劣化症状

屋根全体としてもコケや汚れの付着が見られますので、湿気を帯び易い状態と言う事が言えます。それと共に表面の剥離も所々に見られ、全体的なお手入れを視野に入れご検討される事をご提案させて頂きました。

屋根カバー施工で雨漏りの解消へ

今回、雨漏り解消の為の部分的な施工としては、腰折れ部分までの部分葺き替え施工が考えられましたが、やはり部分的な施工となる場合、手を付けない他の箇所の劣化に対してのケアがされない事からも、確実な雨漏り解消となるか否かは未知数と言わざるを得ない事をお伝えし、全体的な施工としてガルバリウム鋼板製屋根材での屋根カバー工法で、工事ご提案をさせて頂きました。特に金属屋根となれば、スレート屋根と異なり、腰折れ箇所にきちんとした板金役物が設置できるので、今後の雨漏り対策になる事もお伝えし、このカバー工法による施工で当社にお任せ頂くに至りました。

足場仮設からスタート

工事の始まりです。屋根工事ですので全体的な足場仮設が必要となります。前面道路が狭小ですので、ご近隣の皆様への事前ご挨拶の実施と共に皆様からのご理解とご協力を頂き、無事足場を組ませて頂けました。

屋根作業は棟板金の撤去から

足場仮設が出来たところで屋根職人さんの乗り込みとなります。カバー工法となりますので、先ずは突起となる部分をフラットにする必要が有ります。具体的言うとこの頂上部分の棟板金撤去となります。下地の貫板と共に棟板金を撤去して平らになった屋根に新たな屋根をカバーしていく事になります。別名を屋根の重ね葺き工法とも呼ばれます。

野地板下地の増し貼り

通常、屋根カバー工法においてはこのまま粘着式の下葺き材を敷設していく事が多いですが、今回は雨漏りを来たしてしまっていることも有ったので、若干下地が弱い事が懸念されましたので、新たな野地板を増し貼り敷設して施工していく方法を採りました。厚さ12㎜の構造用合板となり、これを垂木の位置に合わせて固定し下地強化を図って参りました。

野地板取り付けの完了

野地板増し貼りの完了です。垂木の位置に合わせて固定し取り付けています。そうする事でこの増し貼りした野地板がしっかりとした下地となり、この野地板に屋根材を取り付けると、屋根材の取り付け強度も増していくと言う論理です。

防水シートの敷設

野地板設置に続き下葺き材、防水シートの敷設となります。改質アスファルトルーフィングと呼ばれ防水紙の中でも耐久性に優れている材料です。角度の変わる腰折れ箇所に防水シートの中心が来る様敷設し、入念に雨漏り対策を講じて行きます。

防水シートの敷設の完了

防水シートの敷設の完了です。改質アスファルトルーフィングは通常のアスファルトルーフィングに合成ゴムや合成樹脂を加えてあるので、温度変化にも強く耐久性の向上が図れるのです。耐久力としては20年程度の耐用年数が見込まれております。

ケラバ水切りの取り付け

屋根の袖部分にはケラバ板金が入ります。軒先には唐草板金が敷設されております。屋根材本体を葺く前にこれらの役物板金と呼ばれる材料を屋根を縁取る様に取り付けて参ります。

新規屋根材は立平葺き、嵌合式ののアールロックを使用

そしていよいよ屋根本体の施工となります。今回使用する屋根材は協和のアールロックです。立平葺き、嵌合式タイプのガルバリウム鋼板製屋根材です。

予め流れに合わせて形状加工

予め流れの長さや規格に合わせて屋根材を形状加工しておきます。この折り曲げている部分は棟の部分となり立ち上げておくことで水の浸入防止措置となります。

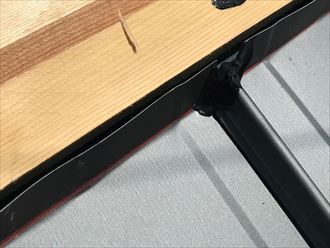

屋根葺き作業と腰折れ部の役物板金の設置

今回お住まいは屋根勾配が途中で変わる腰折れ屋根となりますので、先ずは下側の部分の屋根材を葺いて一旦縁を切り、その上部に軒先同様、唐草と呼ばれる役物板金を入れて取り付けて行きます。特にこの箇所は雨漏りを来たしている箇所となりますので、丁寧に取り付けの方を行わせて頂きました。

角度の変わる部分の唐草に屋根材を折り曲げて咬ませます

上部の屋根材を設置する際にこの腰折れ部に設置した唐草板金としっかり咬ませます。この屋根材の規格に合った板金折り曲げ用の工具を使用して屋根材の軒先側の先端部を折り曲げて行きます。

腰折れ部の板金処置

全体を或る程度折り曲げたところで、後は通常の板金曲げに使用するつかみ箸と呼ばれる工具で確実に咬ませていきます。

一つ一つしっかりと取り付けて参りました

1枚1枚となると地道な作業工程ですが、これらをきちんと行う事が、強度のある屋根仕上げ、工事の完成へと繋がって参ります。

隣の屋根材に嵌め合わせて取り付けしビス止め固定

屋根本体の取り付け方としては、突起となる部分を嵌め合わせて設置する嵌合式の方法となります。嵌め合わせた後、反対側にビス止め固定する箇所が有りますので、きっちりと一つ一つ固定して参ります。このビス止めした箇所は、また隣接する屋根材を設置する際にその場所を覆う事になるので、ビス止め箇所が表面に出る事は有りません。

屋根葺き作業も順調に進行

屋根葺き作業の方も順調に推移していきました。この様に1列1列隣の屋根材と咬ませてバチンと嵌るところまでしっかりと固定、設置していきました。

面戸のシーリング処理

屋根のてっぺんに当たる棟の部分を立ち上げて処置しておりますが、この部分を面戸と呼びます。屋根材を嵌め合わせている箇所は隙間となってしまいますので、この箇所には全てシーリングを入れて水の浸入防止措置を施していきます。

棟板金、樹脂製貫板の取り付け

屋根本体葺きも終えて、棟板金の構築作業となります。先ず下地貫板に使用する材料はプラスティック樹脂製の貫板を使用していきます。嵌合式の突起の部分の上部に取り付けを行いますので、面戸の面積が少し高くなります。よってその貫板の側面の部分にも更にこの面戸板金を入れて水の浸入防止の徹底を図って参ります。

面戸の板金を取り付けて棟板金を被せます

面戸板金をこの様に釘で取り付けて、そこに棟板金を被せていきます。棟板金はビス止め固定を行いますので、先程取り付けた面戸板金もしっかりとビス固定される形となります。

重なりにはシーリング処理

棟板金の重なりとなる継ぎ目の処理は、内側にシーリングを入れて重ねて参ります。そして念の為外側の継ぎ目となる部分にもシーリングを入れて水の浸入防止対策を徹底していきました。

棟板金取り付け完了、仕上げ工程へ

棟板金の取り付けが完了致しました。ここまで来れば屋根工事の終了までもう一息です。残る作業は確認チェックをしながらの細かい部分の仕上げの工程を残すのみとなります。

仕上げ工程を経て完成へ

仕上げの作業として棟の両先端部の巴と呼ばれる箇所の隙間となる部分や重なりにもシーリングを施していきました。更に軒先の先端部に軒先キャップと呼ばれる部材を一つ一つ取り付けて行き工事の完成となります。

屋根工事の完成

これでアールロック仕様の屋根カバー工事の完了です。これまでの横葺きのスレートとはイメージも異なり、縦葺きタイプのスタイリッシュな仕上がりとなりました。

腰折れ部分も問題なし

腰折れ箇所の取り付けも全く問題ありません。こちらも軒先キャップを一つ一つ取り付けて仕上げております。そして何よりも雨漏りが解消される様、手順に沿って板金を納めて施工させて頂きました。

屋根の色は銀黒でシックないい仕上がりです

屋根材の色は銀黒になります。非常に落ち着きのあるシックな色合いの屋根です。お客様にも大変気に入って頂き屋根工事の終了となりました。

屋根カバー工事の終了、お客様へお引渡し

足場を払って全ての工事の完了となりました。お客様へも無事お引渡しさせて頂き、これで雨漏りの方も解消され安心してお過ごし頂けるものと思います。私たち街の屋根やさんでは、雨漏りの調査からその有効的な対策と工事ご提案をさせて頂き、お客様の抱えるお悩みの解消に向けて全力で取り組ませて頂いております。新型コロナウィルス対策の方も継続しながら運営させて頂いておりますので、皆様もどうぞお気軽にお声掛けご相談下さい。

記事内に記載されている金額は2021年07月02日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

江戸川区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

工場・倉庫の屋根修理は屋根カバー工法がお得!【街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

雨漏り修理・雨漏り改修工事

※梯子をかけず、高所作業とならない(下屋・陸屋根・屋上・バルコニー) 詳細:明らかに破損していたり、穴が開いていたりする箇所に対しコーキングまたは防水テープにて、訪問担当者が即時対応・補修が可能な場合に限る。 「メンテナンスをしていたのに雨漏りした!」 一体なぜ雨漏りが起きてしまったのでしょ…続きを読む野地板は屋根材と防水紙の下の超重要部分、張り替えと増し張りでより強く

屋根の最重要部分でありながら、それほど目にする機会もなく、耳にすることもないのが野地板です。表面の屋根材、その下の防水紙、その下にあるのが野地板で、防水紙や屋根材の土台となっていることを考えれば、かなり重要な部分であることはお分かりになると思います。 また、メンテナンスしにくい部分であり、手を入…続きを読む知ってお得!屋根の便利な豆知識

普段に何気なく眺めている屋根ですが、近所のお住まいを見渡しただけでも、様々な形、様々な材料が使われていることが分かと思います。 また、グーグルアースなどでは世界中の屋根を眺めることができます。素敵なデザインのものもあれば、ユニークでかわいらしいものもあります。屋根の勾配とデザイン屋根の勾配が緩やか…続きを読むこのページに関連する漫画コンテンツ動画をご紹介

漫画で読むならコチラ

動画で見るならコチラ

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 江戸川区東小松川で、スーパーガルテクト【シェイドワインレッド】による屋根カバー工事の施工内容と費用をご紹介します。

-

【施工内容】

屋根カバー工法

- 世田谷区駒沢にて訪問業者に指摘を受けたスレート屋根をカバー工法にて工事致しました!屋根材にはスーパーガルテクトを選定致しました!

-

【施工内容】

屋根カバー工法

- 江戸川区一之江にてコロニアルNEOからスーパーガルテクトへの屋根カバー工事

-

【施工内容】

屋根カバー工法

江戸川区と近隣地区の施工事例のご紹介

- 墨田区東向島で発生したパラペットからの雨漏り調査と改修工事の流れ

-

【施工内容】

- 江戸川区南葛西での雨漏り調査と散水検査の施工事例

-

【施工内容】

その他の工事

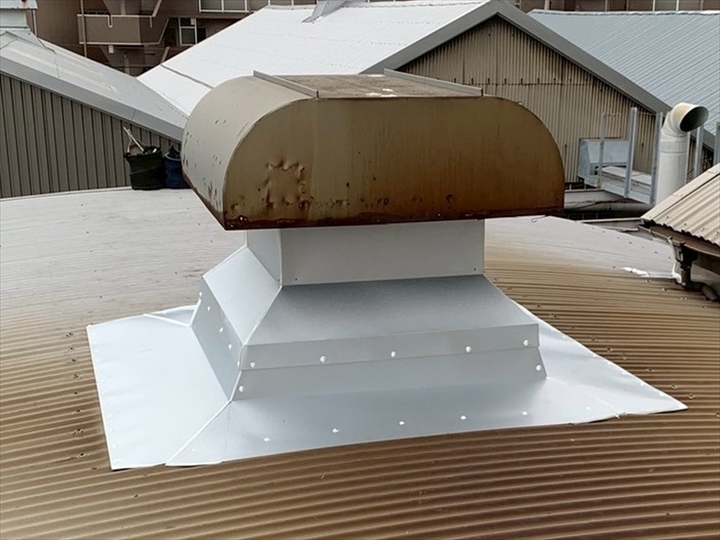

- 工場の屋根で発生したベンチレーター周りの雨漏り修理|板金巻き施工事例【葛飾区白鳥】

-

【施工内容】

屋根補修工事