杉並区阿佐谷南で傷んだ半月型の雨樋を水が溢れにくい角型のものに交換しました

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:高田

杉並区阿佐谷南で雨樋の交換工事を行いました。塩化ビニール製の雨樋は加工しやすく安価でとても人気のある雨樋ですが、雨や風、太陽光の影響で変色や変形をしてしまう面もございます。今回のお宅では雨樋が変形していまい、少し強い雨が降ると雨樋から水が溢れてしまい、うまく排水することができない状態になっていました。変形してしまった雨樋はもとに戻す方法がなく、交換するしか手立てがありません。

変形してしまった雨樋は半月型の雨樋でしたが、今回新しくすることを機に、角型でより多くの雨水を受けることができる雨樋に交換することになりました。釘で固定されていた金具もビス(ネジ)で設置するものに変更し、より頑丈な雨樋に生まれ変わりました。

雨が降るたびに心配されていたお客様も、これで安心だととても喜んでいただけました。

変形してしまった雨樋は半月型の雨樋でしたが、今回新しくすることを機に、角型でより多くの雨水を受けることができる雨樋に交換することになりました。釘で固定されていた金具もビス(ネジ)で設置するものに変更し、より頑丈な雨樋に生まれ変わりました。

雨が降るたびに心配されていたお客様も、これで安心だととても喜んでいただけました。

担当:高田

- 【工事内容】

- 雨樋交換

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 3日間(足場含む)

- 築年数

- 40年

- 施工金額

- 詳しくはお問合せください

- お施主様

- K様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 【工事内容】

- 雨樋交換

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- セキスイ アーバントップΣ90

- 施工期間

- 3日間(足場含む)

- 築年数

- 40年

- 施工金額

- 詳しくはお問合せください

- お施主様

- K様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

歪みが酷く、排水性能が落ちてしまった雨樋

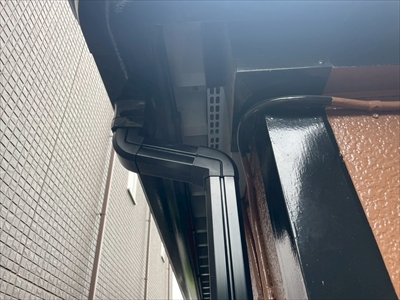

雨樋の形が変形し、波打ってしまっていることが写真でおわかりかと思います。塩化ビニールで造られた雨樋は、加工しやすく安価であるメリットを高く評価され広く普及していますが、雨や太陽光が原因で変色や劣化・破損しやすいというデメリットもあります。今回のお宅でも、劣化した雨樋が変形したことにより、雨水を受け止めることが難しくなり、集水器(上合)まで雨水が届かないうちにこぼれてしまっているような状態でした。

外向きに歪んだ雨樋と、集水器と竪樋が外れた箇所もありました

まだ変形などを起こしていない無事な雨樋もありましたが、合計3箇所で同様の変形と、竪樋の破損が確認できました。変形した雨樋をもとに戻す方法は無いため、一般的には交換が必要になります。現在も流通している雨樋であれば部分的に交換することも可能ですが、築年数が古い家などに取り付けられている雨樋は廃盤となっているものも多く、今回のお宅に取り付けられていた雨樋も廃盤となったものでした。廃盤の場合は既存の雨樋と接合できない部分が生じるため、壊れた部分とつながっている雨樋は全交換となります。

既存の雨樋を切断・撤去していきます

早速工事に取り掛かります。古くなった雨樋をハサミで切断し、取り外していきます。今回の雨樋は金具に乗せて銅線でくくっているシンプルなタイプの雨樋であったため、切断するだけで簡単に取り外す事ができました。

続いて雨樋を支えていた金具を撤去していきます。まだ使えそうな気もしますが、新しい雨樋には専用の金具があるため、既存の金具も全て撤去する必要があります。釘で打ち付けるタイプの金具なので、ビス(ネジ)で固定するものと比べると強度が劣ります。今回の交換を期にビス止めの金具に変更し、金具の強度もより強固なものにしていきます。

勾配がつくように目印を付けて、金具を取り付けていきます

雨樋は一見すると屋根に対して並行に見えますが、平行では集水器に水を排水することができません。そこで、うまく排水ができるように緩やかな勾配がつけられています。ご自宅の雨樋もよく見てみると、勾配がついているはずですよ。勾配をつけるために目印となる印をつけて、水平器で傾きを確認します。勾配を付けすぎると雨樋に入った雨水が急に集水器の方に流れてしまい、集水器から水が溢れる原因になります。かといって勾配がゆるすぎると排水がうまく行かないので、この勾配を付ける作業は職人の腕の見せどころとも言えます。

勾配が定まったら、目印に合わせて金具を取り付けていきます。取り付けはビス(ネジ)を使うため、釘で打ち付ける設置方法よりも頑丈に取り付けることができます。金具の取り付け間隔は一般的な地域と積雪地帯とで違いがあり、一般的には600mm以下の間隔で取り付けていきます。多雪地域では雪の重さに耐えるため、300mm以下の狭い間隔になります。

もともと設置されていた雨樋は半月型というかまぼこをひっくり返したような形をしていましたが、今回新たに取り付ける雨樋は角型という四角いタイプのものになります。半月型と比べて雨水をより多く受けることができるので、近年多発しているゲリラ豪雨などの急な大雨でも、雨水を外に溢れさせにくい形状をしています。長さや竪樋の穴の場所などはどの家も異なっているため、職人がその場で加工してピッタリの大きさに作り上げていきます。切断してしまうと取り返しがつかないので、一発で長さを合わせていく職人技が見事です。

雨樋を金具に取り付けていきます

加工が完了した雨樋を金具に取り付けて行きます。今回使ったセキスイのアーバントップΣ90は、金具の形と雨樋の形がぴったりに設計されているため、下から金具を巻き込むように雨樋をあてがうとカチッっと雨樋がぴったりハマります。手だけで簡単に取り付けができるので、設置がとても簡単にできてしまいます。また、金具は長さを調整できるように造られているため、屋根の葺き替え工事などで雨樋の距離を調整する必要が出てきた場合でも、ある程度の対応ができることも優れています。

雨樋同士の接合部分は、専用の接着剤でくっつけます

雨樋同士の接合部分は、専用の接着剤でくっつけていきます。接着剤と聞くと心もとないようにも感じますが、この接着剤は雨樋の素材を溶かして接着するという強力な接着剤です。溶接するようなものなので、とても強く接合させることができます。溶かしてしまう特性があることから、接着剤の付けすぎには注意が必要です。接着した部分の盛り上がりで水がせき止められ、少量の水たまりができることもありますが、これは構造上仕方の無い現象です。完全に解消しようとすると勾配を急にするしかなく、水が溢れる原因となってしまいますので、水たまりができているからと言って施工不良では無い点をご理解いただければと思います。

竪樋はその場で長さを調整しながら加工します

竪樋も同様にその場で長さを加工しながら合わせていきます。雨樋は廃盤だったので関係する部分は全て交換すると申し上げましたが、竪樋の企画は昔と同じ55Φ(直径55mm)であったため、こちらは既存の竪樋とつなげることができました。竪樋同士の接着も、先程と同様の強力接着剤を使って、もう外れないようにしっかりと固定します。

綺麗な雨樋に生まれ変わりました

雨樋の交換工事が完了しました。勾配もうまく設けることができ、試しに水を流してみるとスッキリと排水されていきました。選択した「シンチャ」の色も建物とマッチしていて、綺麗に仕上がりました。雨が降るたびに心配していたお客様も、これでもう安心だととても喜んでいただけました。

私たち街の屋根やさんでは、流行中の新型コロナウィルスへの対策として、ご自宅にお伺いする際はマスクを着用するなどの配慮を徹底しております。ご安心してお問合せいただければ幸いです。

記事内に記載されている金額は2021年05月13日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

工事を行なったK様のご感想をご紹介いたします

K様のアンケート

【工事後】

- Q1.当初、工事を依頼する会社にどんなことを期待されていましたか?

- 依頼者が実際に目で確認出来ない場所の工事であるためどこの企業もアピールはとてもすばらしい。しかし問題は担当者との信頼関係しだいで決まる。よって会社には優劣はつけられません。

- Q2.弊社にご依頼いただく際に他社と比較しました方はどこの会社と比較しましたか?

- 4社と比較しました。社名は公表しません。順位は劣→優の順で自分で勝手に決めさせていただき貴社が4社目となりました。

- Q3.弊社に工事をご依頼いただいた決め手は何ですか?

- 4社目の最後が「街の屋根やさん」で時期、時間的に余裕がなかったのでお願いしました

- Q4.工事が終わってみていかがですか?良かった事・嬉しかったことを忌憚なく頂戴出来ましたら幸いです。

- 本来の屋根の修理が一番の目的だったのですが別件で出来ない事情が発生し諦めざるを得ませんでした。(ベランダの下に屋根修理とそれに伴うベランダの取りはずし/再取り付け)

- Q5.街の屋根やさんを他の方に紹介するとしたらなんと紹介しますか?

- 今の所特にありません

K様のアンケートを詳しく見る→

杉並区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

【雨樋修理・交換】こんな場合は要注意!【プロが解説!街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

雨樋の修理・交換お任せください!費用と火災保険利用について

街の屋根やさん東京ではお客様にご安心とご満足いただけるよう10のルールを定めました。スタッフ一同、このルールを厳守し、お客様がご納得されるサービスを提供することを。お約束いたします。…続きを読む

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- アパートで発生した破損トラブルに対応した竪樋交換工事|パナソニックPC30を使用した安心施工

-

【施工内容】

雨樋交換

- 葛飾区立石にて雨樋の歪みが発生!デンカ丸樋を使用し交換工事をおこないました!

-

【施工内容】

雨樋交換

- 渋谷区笹塚で雨樋のオーバーフローが発生!清掃及び部分交換工事を実施

-

【施工内容】

雨樋交換

杉並区と近隣地区の施工事例のご紹介

- 三鷹市牟礼で棟板金の釘打ち替え工事を実施しました。釘浮きを放置しない為の屋根メンテナンスをご紹介!

-

【施工内容】

その他の工事

- 世田谷区宮坂にてカーポートの平板交換工事を実施!現地調査時から工事の様子をご紹介しております。

-

【施工内容】

その他の工事

- 雨漏りの原因を根本解決|杉並区上井草で行ったスレート屋根の部分葺き替え工事と下地補強の施工事例

-

【施工内容】

スレート屋根工事