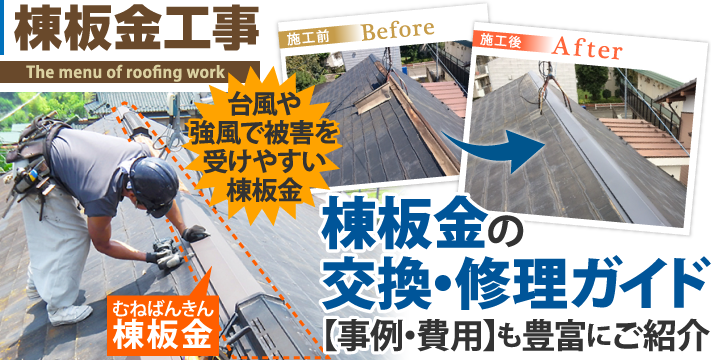

港区白金台で老朽化で釘が浮いてしまった棟板金を新しく取り替えます

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:高田

港区白金台で棟板金交換工事を行いました。

棟板金とは、スレート屋根などで屋根と屋根が合わさる部分に取り付けられている板金です。屋根のつなぎ目を雨風から守る大事な役割をしていますが、固定に使われている貫板(ぬきいた)は木製のものが一般的で、経年と共に腐食して棟板金を固定する力が弱まってきます。棟板金は風の影響を最も受けやすい部分に位置しているため、劣化が進むと固定している釘が緩んで浮いてきてしまいます。そのまま放置してさらに劣化が進むと棟板金が風で飛んでしまい、近隣の住宅や歩行者にぶつかってしまう恐れもあります。

今回のお問い合わせのきっかけは、近隣の業者に棟板金の釘浮きを指摘されたお客様が、念のため他の業者にも確認してもらおうと街の屋根やさんにお声かけいただいたことがきっかけでした。

元々木が使用されていた貫板は、今回の交換で樹脂製のものに変更しました。木製と比べて樹脂製は雨水の影響などを受けず腐食しないため、より雨風の被害を受けにくい棟板金に生まれ変わりました。

棟板金とは、スレート屋根などで屋根と屋根が合わさる部分に取り付けられている板金です。屋根のつなぎ目を雨風から守る大事な役割をしていますが、固定に使われている貫板(ぬきいた)は木製のものが一般的で、経年と共に腐食して棟板金を固定する力が弱まってきます。棟板金は風の影響を最も受けやすい部分に位置しているため、劣化が進むと固定している釘が緩んで浮いてきてしまいます。そのまま放置してさらに劣化が進むと棟板金が風で飛んでしまい、近隣の住宅や歩行者にぶつかってしまう恐れもあります。

今回のお問い合わせのきっかけは、近隣の業者に棟板金の釘浮きを指摘されたお客様が、念のため他の業者にも確認してもらおうと街の屋根やさんにお声かけいただいたことがきっかけでした。

元々木が使用されていた貫板は、今回の交換で樹脂製のものに変更しました。木製と比べて樹脂製は雨水の影響などを受けず腐食しないため、より雨風の被害を受けにくい棟板金に生まれ変わりました。

担当:高田

- 【工事内容】

- 棟板金交換

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 3日間(足場含む)

- 築年数

- 30年

- 平米数

- 21

- 施工金額

- 詳しくはお問合せください

- お施主様

- 港区白金台のお客様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- 3年間

- 【工事内容】

- 棟板金交換

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 樹脂製貫板、ガルバリウム鋼板製棟板金

- 施工期間

- 3日間(足場含む)

- 築年数

- 30年

- 平米数

- 21

- 施工金額

- 詳しくはお問合せください

- お施主様

- 港区白金台のお客様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- 3年間

劣化が進み、釘が浮いた棟板金

スレート葺きの屋根に取り付けられた棟板金が劣化し、釘が浮いています。棟板金は貫板(ぬきいた)に釘で打ち付けることで固定されていますが、一般的に貫板には木材が使われているため、経年と共に雨水などで腐食して、釘を固定する力が弱まってきます。その結果このように釘が浮いてくるのですが、そのまま放置すれば強風などをきっかけに棟板金が飛んでしまったり、雨漏りの原因となってしまうこともあります。今回は、そのような事態を避けるべく棟板金を新しく交換することになりました。

棟板金を取り外していきます

釘抜を使って既存の棟板金の釘を抜いていきます。全て抜き終わると棟板金を外すことができ、棟板金を打ち付けてあった貫板が出てきます。全体的に貫板が痩せていましたが、軒先側は特に黒く変色して一部腐っており、劣化の進み具合がよくわかります。

貫板を撤去します

棟板金の交換は、表面の棟板金だけではなく、内部の貫板も併せて交換します。劣化した貫板では新しく釘やビスを打ち付けても固定する力が弱まっているからです。よく、棟板金の釘が浮いてきたのでハンマーで浮いた釘を打ち付ける応急処置を聞きますが、腐食が進んだこのような貫板に再度釘を打ち付けても、あまり意味がないことが伝わるかと思います。

貫板を撤去した後は土や枯れ葉などの汚れが溜まっているため、次の工程に移る前に掃除を行います。細かいところにも配慮して、お客様の大事なお住まいのために丁寧な作業を心がけています。撤去が全て終了したら、次は新しい貫板を取り付けていきます。

樹脂製の貫板を新たに取り付け

棟の中心から左右対称になるように注意しながら、貫板を取り付けていきます。また、棟板金を取り付けた際に綺麗に取り付けができるよう、取り付け前の棟板金を当てがいながら幅を調整したうえで取り付けを行います。もともと使われていた貫板は木製でしたが、先ほど見たように木製の貫板は雨水などが原因で痩せたり腐ったりしてしまうため、新しい貫板には樹脂製の貫板を使用しました。樹脂製の貫板は腐食しないため、より雨風に強い棟板金にすることができます。固定に関しても、もともとは釘が使用されていましたが、今回はステンレス製のビス(ネジ)を使うことで、さらに強度を高めています。

棟板金を取り付けていく

貫板の取り付けが全て完了したら、いよいよ棟板金を取り付けていきます。使用する棟板金はガルバリウム鋼板製の棟板金です。金属でありながら錆に強く、同じ金属素材のトタンと比較して3~6倍以上の耐久年数があるため、近年のリフォーム工事ではよく使われている素材です。

棟板金は先端から屋根のてっぺんに向かって重ねながら取り付けていくことによって、雨水が内部に侵入することを防ぎます。さらに、棟板金が重なる部分には防水のため2重でコーキングを行うことで、より防水性を高めています。貫板と同じく棟板金の固定も釘ではなくビスを使用して耐久性を上げています。

屋根の形は様々であるため、棟が重なる部分などは職人がその場で棟板金を加工してぴったりと施工していきます。やり直しもなく現地で見た形に合わせて素早く加工を行う様はまさに職人技です。今回の棟に対しても、とても美しく加工できていることがわかります。

棟板金の交換が完了しました

棟板金の交換工事が完了しました。先述した通り貫板を樹脂製のものに変更して全体をビスで固定したことにより、今までよりも雨風の影響を受けにくい頑丈な棟板金に生まれ変わりました。強風が吹いている日が怖いと仰っていたお客様も、これで安心です。

私たち街の屋根やさんでは、流行中の新型コロナウィルスへの対策として、訪問の際はマスクを着用するなどの配慮を徹底しておりますので、ご安心してお問合せいただければ幸いです。

記事内に記載されている金額は2021年05月13日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

港区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

【棟板金】釘浮き・錆 雨漏りを防ぐ棟板金チェックポイント【プロが解説!アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

【保存版】棟板金の交換・修理ガイド|浮きや飛散の修理事例・費用も豊富に紹介

漫画でページの内容を先読み! 毎年9月、10月の台風の時期になると特に増えるのが、「棟板金の交換・修理」に関するお問合せです。「屋根の上から異音がする」「屋根のてっぺんが浮いている」など、確認が難しい屋根の上の異変は不安に感じる方も多いのではないでしょうか。「強風を受けて棟板金が剥がれてしまっ…続きを読む

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 足立区六木にて築20年経過して釘抜けが起きてしまい固定が緩くなった棟板金の交換を実施!

-

【施工内容】

棟板金交換

- 棟板金交換工事のご紹介|調布市八雲台の施工事例

-

【施工内容】

棟板金交換

- 八王子市みなみ野でスレート屋根の棟板金交換工事を適正価格で実施しました!

-

【施工内容】

棟板金交換、換気棟

港区と近隣地区の施工事例のご紹介

- 渋谷区笹塚で雨樋のオーバーフローが発生!清掃及び部分交換工事を実施

-

【施工内容】

雨樋交換

- 瓦屋根の漆喰詰め直しで雨漏りを予防!江東区北砂でのメンテナンス施工事例

-

【施工内容】

漆喰詰め直し

- 渋谷区笹塚にて雨樋の清掃及び部分交換を実施!工事の中身を写真も交えて詳しく解説!

-

【施工内容】

雨樋交換