江戸川区西瑞江でセメント瓦のお住まいの屋根葺き替え工事を施工致しました

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:藤崎

江戸川区西瑞江の建てられてから約50年のお住まいのお客様で、工事のきっかけは雨漏りの発生によるご相談でした。

2階の天井部分から降雨の度に水が入り込んでしまうとのお話で先ずは現地調査を行いました。調査において雨漏りの状況や小屋裏の確認等をさせて頂き、屋根に原因がある事は明白だった為、お客様からも屋根全体のメンテナンスを早急に進めて行きたいとの意向も承り屋根葺き替え工事のご提案をさせて頂きました。

葺き替え工事の施工に当たり、協和の嵌合式の屋根材アールロックを使用しての施工となります。葺き替え工事の場合、新規の野地板貼りと新規アスファルトルーフィングの敷設を伴います。これで雨漏りの解消に繋がると共に屋根の下地強化にも繋がります。

雨漏りがしっかり止められる様、誠心誠意取り組ませて頂きましたので、今回はこちらの施工の流れをご紹介させて頂きます。

2階の天井部分から降雨の度に水が入り込んでしまうとのお話で先ずは現地調査を行いました。調査において雨漏りの状況や小屋裏の確認等をさせて頂き、屋根に原因がある事は明白だった為、お客様からも屋根全体のメンテナンスを早急に進めて行きたいとの意向も承り屋根葺き替え工事のご提案をさせて頂きました。

葺き替え工事の施工に当たり、協和の嵌合式の屋根材アールロックを使用しての施工となります。葺き替え工事の場合、新規の野地板貼りと新規アスファルトルーフィングの敷設を伴います。これで雨漏りの解消に繋がると共に屋根の下地強化にも繋がります。

雨漏りがしっかり止められる様、誠心誠意取り組ませて頂きましたので、今回はこちらの施工の流れをご紹介させて頂きます。

担当:藤崎

- 【工事内容】

- 屋根葺き替え

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 足場設置から足場撤去まで1週間

- 築年数

- 50年

- 平米数

- 47㎡

- 施工金額

- 詳しくはお問い合わせ下さい

- お施主様

- G様邸

- 保証年数

- 5年

- 【工事内容】

- 屋根葺き替え

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 協和 アールロック(嵌合式) ガルバリウム鋼板

- 施工期間

- 足場設置から足場撤去まで1週間

- 築年数

- 50年

- 平米数

- 47㎡

- 施工金額

- 詳しくはお問い合わせ下さい

- お施主様

- G様邸

- 保証年数

- 5年

現地(雨漏り)調査の様子

こちらが雨漏り調査の状況となります。天井の雨染みとその上部の小屋裏の上を確認したところ、既存の野地板に白色化したカビの発生が見受けられ、腐蝕しかかっている状況を確認致しました。明らかにこの箇所の屋根、更には防水紙が機能していない状況がありますので、雨漏り解消の為には防水紙の交換、その為には屋根の葺き替え工事が必要となります。

セメント瓦の屋根

既存の屋根材はこちらのセメント瓦を使用されておりました。このタイプのセメント瓦は築年数40年~50年位のお住まいではよくお見掛けする機会が有ります。どうしても年数と共に経年劣化で瓦が割れてしまう事も多く、そうなると直接の雨が下の防水紙を濡らす事となり、いずれはその防水紙の耐久性にも限界が訪れ、結果雨漏りに繋がってしまうと言う論理です。

瓦のひび割れが各所で発生

雨漏りが発生していない上部にも瓦の割れが数枚見受けられました。こう言った場所についても放置してしまうといずれは同じ様な防水紙の劣化、雨漏りの発生に至ると言う事に繋がります。

雨漏り箇所上部の割れと補修跡

肝心の雨漏り発生箇所はと言うと、まさにこのような大きな割れが見受けられました。更に以前にシーリングで補修した形跡も見られ、この場所についてはかなり前からの症状で防水紙の劣化も進行して今回の雨漏りの発生に繋がったと推測されます。お客様にも状況のご報告と施工手順の方もご説明させて頂き、ガルバリウム鋼板製の嵌合式屋根材であるアールロックを使用して葺き替え施工をさせて頂く事となりました。

屋根工事スタート

屋根の葺き替え作業の始まりです。先ずは既存のセメント瓦の解体撤去からスタートします。棟瓦から外して、その後桟瓦を1枚1枚外し荷下ろしして参ります。

既存瓦と防水紙の撤去

既存の瓦は先程申しました通り経年の劣化による割れ等が見受けられると共に、その下の防水紙はこの瓦を解体していくとようやく状況がハッキリと見えてきます。ご覧の通りかなり硬化もしてきており、その防水性能も低下してしまっている事は想像に難くない状況でした。

既存瓦の撤去完了

既存瓦と防水紙の撤去が完了しました。既存の野地板がこちらになりますが、すのこの様に見える木材を使用しており、こちらはバラ板と呼ばれる野地板の形態で通気性を考えた昔からの工法となります。防水紙等の下葺き材の性能が向上している現在では、この形態の野地板は殆ど使用される事は無くなりました。と言うのも解体作業の時もそうでしたが、一つ一つの強度としては強くないので、垂木の位置に足を置き作業を進めて行かなければ折れてしまう事になります。よって下地強度としては若干弱い面がある事からも、現在新しく取り付ける野地板は構造用合板を使用しての取り付け施工が主流となります。

新しい野地板の取り付け

作業は野地板の取り付け施工へと進みます。構造用合板で厚さが12ミリとなります。しっかりと既存の垂木ラインに合わせてビス止めをする事で既存の屋根にきちんと固定していきます。

野地板で新しい下地の構築

野地板の取り付けが完了しました。これで新しい屋根下地の構造強化が図れ、更に作業の方も足元を気にせずスムーズに進める事も出来る様になります。この後工程の方はアスファルトルーフィングの敷設、屋根本体の屋根葺き作業へと進んで参ります。

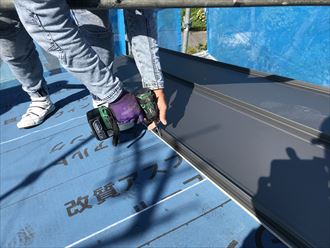

改質アスファルトルーフィングの敷設

新しい防水シートはこちらの改質アスファルトルーフィングとなります。ゴムアスルーフィングとも呼ばれ、アスファルトに合成ゴム等を加えて耐久性の有る事が特徴となります。温度変化に対する収縮性にも優れているのも特徴です。タッカーと呼ばれる取り付け具を用いて止め、新しい下地野地板を保護すべく全面に敷設していきました。

ルーフィングシートの敷設完了

無事ルーフィングシートの敷設も完了し、いよいよ新しい屋根材となるアールロック本体の施工へと移ります。荷揚げも順次行い準備の方も万端です。

役物の取り付け作業へ

屋根材の取り付けに当たり屋根の縁廻りとなる部分への部材の取り付けを行っております。役物と呼ばれる部材となりますが、例えばこの軒先の部分においては唐草と呼ばれる役物が取り付けられます。手順は前後してしまいますが、ルーフィングシートの敷設前に行っており、役物取付、ルーフィングシートの敷設の順で役物の上部にルーフィングが来る様、規定通りに設置しております。

屋根材は嵌合式のアールロックを使用

屋根本体はこの材料、協和の製品でアールロックとなります。嵌合式屋根材で両袖の突起部分が隣の屋根材とバチンと咬み合わせて嵌め込む様になっている仕組みです。その為このタイプの屋根材は嵌合式と呼ばれます。

アールロックの屋根葺き作業

アールロックは片側面を隣の屋根材に嵌めて、もう片側面の方にビス止めで取り付けて行く流れとなります。棟部から軒先まで工場で規格に合わせて製造カットしているので、上から下までは継ぎ目が無く1枚物として取り付ける事が可能です。

アールロック葺きを終え仕上げ工程へ

アールロックの本体葺き作業が終了致しました。これが新しい屋根の形状となります。残す作業は雪止めの取り付けと棟板金の取り付けとなり所謂仕上げ工程となります。

雪止め金具の取り付け

雪止めはアールロックの突起部分に一つ一つ取り付けて行きます。丁度45センチ間隔となるのでこちらも規格通りの取り付けとなります。

貫板、面戸の取り付け

棟板金の取り付けが最終の仕上げ工程となります。樹脂製の貫板を設置し、更に立ち上がりの面戸と呼ばれる部分にも板金を取り付け、隙間にはシーリングを施して吹き込む水の侵入防止措置を講じておきます。

棟板金を被せて仕上げ

貫板に棟板金を被せていきますが、棟板金の継ぎ目となる重なり部分の内側にはシーリングを施し、棟板金についても隙間となる箇所はしっかりと埋めて水の侵入防止を図ります。

棟板金取付の完了で工事完成

棟板金も取り付けを終えてこれで一連の屋根葺き替え工事が完成となります。仕上がりの方も問題なく全作業無事滞りなく終える事が出来ました。

アールロック、色はシックな銀黒です

新しい屋根は銀黒と呼ばれる非常にシックな色合いの屋根となります。太陽が当たるとこの様になかなか渋い輝き方をするスタイリッシュな風合いとなります。

屋根葺き替え工事の完了

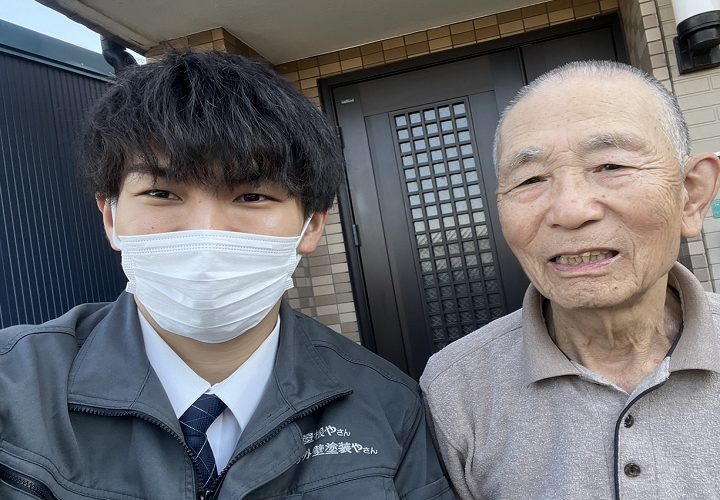

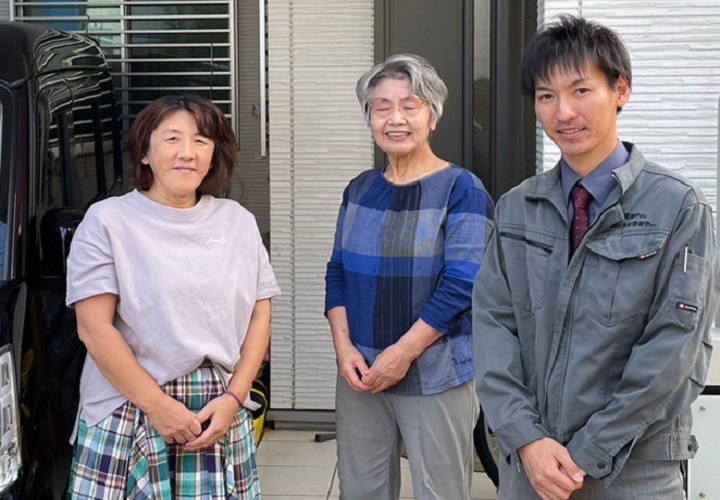

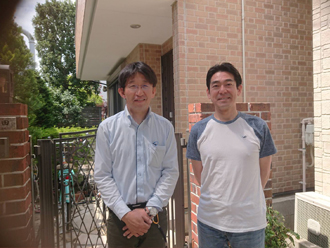

そして何よりも工事期間途中に雨が降った日も有りましたが、雨漏りもせず解消が図れた事でお客様の方もホッとひと安心されておりました。私たち街の屋根やさんでは現地調査から施工までお客様のご要望にお応えすべく、より良い工事ご提案をさせて頂き施工に取り組ませて頂いております。新型コロナウィルスも心配される状況下ではありますが、新型コロナウィルス対策も引き続き継続しておりますので、皆様もお気軽にご相談下さい。

2023年2月17日追記

屋根定期点検の実施

工事後その保証年数に応じてメンテナンスの実施となります。こちらのお客様は屋根の葺き替え施工をさせて頂きましたので屋根の定期点検になります。何よりも雨漏り対策がきっかけの工事でしたので、その後雨漏りの発生などが無いか、それと併せて部材の取り付けに不具合等を生じていないか、それらの確認をさせて頂きました。

棟板金や役物の取付も問題無し

幸い、屋根葺き替え施工後雨漏りの症状は出ていない様です。加えて屋根本体の縦葺きのアールロックは勿論、棟板金や唐草、ケラバ等、役物関係についても取り付けに不具合は無く、問題なき事を確認させて頂きました。

アールロック(立平葺き)は雨漏り対策に有効

今回使用した協和のアールロックは立平葺きの屋根材で、緩勾配屋根のお宅を始めとして、雨漏りにお悩みのお客様にはその対策として非常に有効な屋根材です。言うなれば横葺きの屋根材よりも、この縦葺きの屋根材の方が雨漏りには強いと言われているので、こちらのお客様にはその条件にピッタリ合致した事からも使用させて頂きました。

定期点検の終了

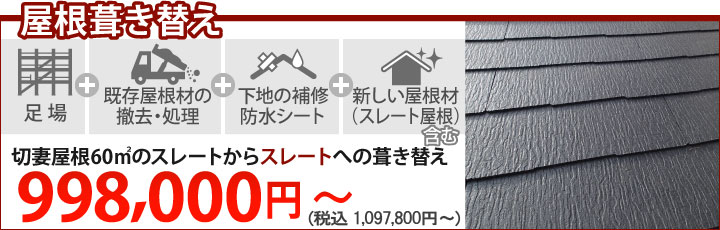

問題も無く、無事定期点検の方も終了となりました。私たち街の屋根やさんでは、お客様それぞれの屋根に関するお悩みの解消に向けて、その構造等も踏まえた最適な施工のご提案をさせて頂き施工に取り組ませて頂いております。尚、屋根葺き替え工事の費用の目安はこちらをご参考にして頂ければ幸いです。現状も引き続き新型コロナウイルス対策も継続しながら皆様のお宅にお邪魔させて頂きますので、街で見かけた際はどうぞお気軽にお声掛け下さい。

記事内に記載されている金額は2023年02月16日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

工事を行なったG様のご感想をご紹介いたします

G様のアンケート

【工事前】

- Q2.工事を検討したきっかけは何ですか?どんなことで悩まれていましたか?

- 雨漏り

- Q3.弊社をどのように探しましたか?

- パソコンで検索

- Q4.弊社を知りすぐにお問合せをされましたか?もし悩まれたとしたらどんなことがご不安でしたか?

- 金額

- Q5.何が決め手となり弊社にお問合せをされましたか?

- 会社名

- Q6.実際に弊社担当者がお伺いしていかがでしたでしょうか?

- 分かりやすく良かった

G様のアンケートを詳しく見る→

江戸川区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

【屋根葺き替え】屋根のお悩みを一新できる屋根葺き替え工事!【街の外壁塗装やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

野地板は屋根材と防水紙の下の超重要部分、張り替えと増し張りでより強く

屋根の最重要部分でありながら、それほど目にする機会もなく、耳にすることもないのが野地板です。表面の屋根材、その下の防水紙、その下にあるのが野地板で、防水紙や屋根材の土台となっていることを考えれば、かなり重要な部分であることはお分かりになると思います。 また、メンテナンスしにくい部分であり、手を入…続きを読むセメント瓦の特徴やメンテナンス方法を徹底解説!屋根塗装やリフォームの費用は?

かつて多くの住宅に採用されていたセメント瓦。 その姿を見かけることはありますが、近年は新築で用いられることがほとんどなくなり、屋根の点検や修理、葺き替えを検討する必要がある時期に差し掛かっています。 本記事では、そんなセメント瓦の基本的な特徴や耐用年数、過去の普及背景から、現在では採用されなくなっ…続きを読む屋根葺き替え工事の初心者ガイド!おすすめの屋根材や費用・後悔しないためのポイント

屋根の葺き替え(ふきかえ)は、お住まいの屋根を新しく生まれ変わらせるための重要なリフォーム工事です。 普段の生活ではあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、屋根の状態に合わせて適切なタイミングで葺き替えを行うことで雨漏りを防ぎ、大切な住宅の寿命を延ばして安全かつ快適な暮らしを守ることがで…続きを読む屋根葺き替え工事の費用相場はどれくらい?金額を安く抑えるポイント

屋根葺き替え工事の費用は110万円~220万円がおおよその相場となりますが、実際には既存の屋根の状態や新しく使用する建材、屋根面積などが費用に大きく影響するため、事前に調べた相場とは異なる金額を提示されることがあります。 そこで今回は、屋根葺き替え工事の費用相場や金額を抑えるポイント、葺き替え時期…続きを読むセメント瓦とモニエル瓦、塗り替えを必要とする瓦の最適なメンテナンス方法

漫画でページの内容を先読み! セメント瓦とモニエル瓦は、塗装が必要な瓦だとご存知でしょうか? 1980年代から1990年代にかけて国内で広く普及したセメント瓦とモニエル瓦ですが、耐用年数は30年~40年と言われており、2025年現在屋根リフォームの必要性に迫られているという現実があります。 …続きを読む屋根葺き替えの事例と費用をご紹介!カバー工事とどちらがおすすめ?

屋根葺き替えとは、これまでの屋根を解体・撤去し、新しい屋根材に葺き替える工事です。屋根材を取り外しますので、その下の防水紙や野地板といった普段手入れができない部分も同時にメンテナンスや補修を行うことができます。 屋根の葺き替えというと老朽化した屋根というイメージがありますが、最近では耐震対策と…続きを読む粘土瓦・コンクリート瓦・セメント瓦、 瓦の種類・見分け方とメンテナンス方法

古くから使用されている屋根材、それはなんといっても「瓦」でしょう。皆さんが瓦と言ってイメージするのは寺社仏閣のような和風建築のものですか?それとも地中海風の建物に見られるオレンジ色のグラデーションのかかった屋根でしょうか?瓦屋根はその形状により分類もできますし、使用している材質によっても分類でき…続きを読む屋根葺き替えと屋根カバー工法 どちらを選ぶのが正解?

屋根工事の中で大型リフォームと言えば屋根葺き替えと屋根カバー工法が挙げられます。いずれも屋根材を新設するリフォームですが、工期やコストの違いがあるなどそれぞれにメリットやデメリット、特徴があります。 こうした大型の屋根葺き替えや屋根カバー工法を検討するタイミングとしては経年劣化により屋根が寿命を…続きを読む知ってお得!屋根の便利な豆知識

普段に何気なく眺めている屋根ですが、近所のお住まいを見渡しただけでも、様々な形、様々な材料が使われていることが分かと思います。 また、グーグルアースなどでは世界中の屋根を眺めることができます。素敵なデザインのものもあれば、ユニークでかわいらしいものもあります。屋根の勾配とデザイン屋根の勾配が緩やか…続きを読む

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 豊島区上池袋にて台風により捲れてしまった屋根の葺き替え工事を実施!工事の様子をご紹介します。

-

【施工内容】

屋根葺き替え

- アールロック(ブラウン)を使用!豊島区上池袋にて台風により捲れてしまった瓦棒葺き屋根の葺き替え工事を実施

-

【施工内容】

屋根葺き替え

- 府中市小柳町にて屋根の葺き替え工事、屋根断熱工事を併せて行いました!

-

【施工内容】

屋根葺き替え

江戸川区と近隣地区の施工事例のご紹介

- 墨田区東向島で発生したパラペットからの雨漏り調査と改修工事の流れ

-

【施工内容】

- 江戸川区南葛西での雨漏り調査と散水検査の施工事例

-

【施工内容】

その他の工事

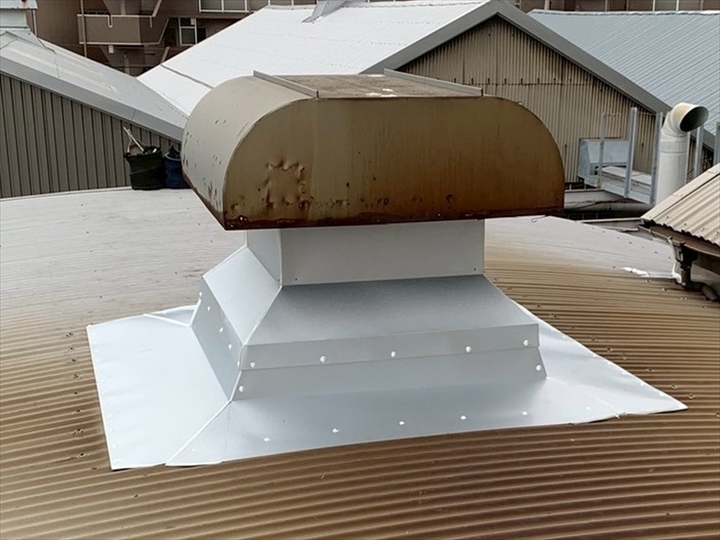

- 工場の屋根で発生したベンチレーター周りの雨漏り修理|板金巻き施工事例【葛飾区白鳥】

-

【施工内容】

屋根補修工事