西東京市田無町で瓦屋根の歪んだ棟を取り直し工事いたしました

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:高田

西東京市田無町にお住まいのT様邸工事の2つ目の施工事例です。前回の事例紹介では、雨漏りを起こした屋根の葺き直し工事をご紹介いたしましたが、T様邸ではもう一つ、棟の取り直し工事行っていましたので、そちらのご紹介です。

初めに確認した際は、建物西側の棟で歪みが見受けられ、全体的に右側に傾いていってしまっている状態でした。棟の中身は土で出来ており、築年数の経過と共に経年劣化で歪みなどが生じやすくなってしまいます。棟を崩れないようにするために銅線も巻かれていましたが、緩んだりしている部分が多く、あまり機能していない状態でした。このまま放置すると右に棟瓦が滑り落ちてしまう危険性もあったため、雨漏り箇所と併せて工事させていただくことになりました。

従来の工法に則れば、棟の中を土で固めてのし瓦などを固定し、外側を漆喰で埋めるという作業になりますが、この方法では強度が弱くなってしまいます。そこで今回の工事では土と漆喰の役割を1つで担う「シルガード」という素材を使って工事させていただきました。シルガードは土よりも遥かに丈夫な素材なので、今まで以上の頑丈さと耐久性が獲得できます。また、番線にはもともと銅が使われていましたが、近年の酸性雨の影響で銅線は溶けて切れてしまう傾向にあるため、より頑丈なステンレス製の番線を使わせていただき、耐久性に磨きをかけました。

無事に工事が完了し、地震や台風を心配して過ごしていたT様もこれで安心して暮らしていけると喜んでいただけました。

初めに確認した際は、建物西側の棟で歪みが見受けられ、全体的に右側に傾いていってしまっている状態でした。棟の中身は土で出来ており、築年数の経過と共に経年劣化で歪みなどが生じやすくなってしまいます。棟を崩れないようにするために銅線も巻かれていましたが、緩んだりしている部分が多く、あまり機能していない状態でした。このまま放置すると右に棟瓦が滑り落ちてしまう危険性もあったため、雨漏り箇所と併せて工事させていただくことになりました。

従来の工法に則れば、棟の中を土で固めてのし瓦などを固定し、外側を漆喰で埋めるという作業になりますが、この方法では強度が弱くなってしまいます。そこで今回の工事では土と漆喰の役割を1つで担う「シルガード」という素材を使って工事させていただきました。シルガードは土よりも遥かに丈夫な素材なので、今まで以上の頑丈さと耐久性が獲得できます。また、番線にはもともと銅が使われていましたが、近年の酸性雨の影響で銅線は溶けて切れてしまう傾向にあるため、より頑丈なステンレス製の番線を使わせていただき、耐久性に磨きをかけました。

無事に工事が完了し、地震や台風を心配して過ごしていたT様もこれで安心して暮らしていけると喜んでいただけました。

担当:高田

- 【工事内容】

- 屋根補修工事 棟瓦取り直し

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 3日

- 築年数

- 36年

- 平米数

- 7.3m

- 施工金額

- お問い合わせください

- お施主様

- T様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- 保証は付けておりません

- 【工事内容】

- 屋根補修工事 棟瓦取り直し

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- シルガード(黒)

- 施工期間

- 3日

- 築年数

- 36年

- 平米数

- 7.3m

- 施工金額

- お問い合わせください

- お施主様

- T様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- 保証は付けておりません

棟瓦が右側に寄ってしまっている

前回ご紹介した西東京市田無町のT様邸の工事について、部分葺き直し以外にも棟瓦の取り直し工事を行いましたので、そちらのご紹介です。棟瓦とは、瓦屋根の頂上部分にある瓦のことを総称して呼びます。棟瓦の最大の役割は雨漏りの防止です。瓦屋根の頂上部は棟と呼ばれていますが、屋根の結合部分であるこの部分は雨の影響を受けやすい部分として知られています。棟瓦を施工することで、雨の影響を受けやすい棟に降ってきた雨を受け流し、棟の下地まで雨が侵入することを防いでいます。

棟瓦はてっぺんに取り付けられている「丸瓦(まるがわら)」と呼ばれる瓦と、その下の四角い「熨斗瓦(のしがわら)」、内部には「葺き土」という土が詰められていて、瓦と熨斗瓦との隙間を「漆喰(しっくい)」で固定、下地に取り付けられた銅線でくくって歪まないように固定しています。これらを総称して棟瓦と呼んでいます。写真を見ていただくと、丸瓦が右側にズレてしまっているのがわかります。よく、元の位置に戻せばいいのではとご意見をいただくこともありますが、元の位置に戻すだけでは根本的な解決になりません。原因としては葺き土が内部で崩れてしまっていたり、漆喰が剥がれてしまっていたり、銅線が切れてしまっていたり、様々です。根本的に解決しなければ、また同じ症状になるばかりか、固定されていないままだと地震や強風で崩れて落ちてきてしまうことも考えられます。不具合が出た場合は、しっかりと直すことが大事です。

その他の棟でも同様の症状が見受けられる部分があった

その他の棟でも同様に片方に寄ってしまっていたり、熨斗瓦がガタガタと飛び出してきてしまっていたりする部分が確認できました。同じだけの経年劣化が起きていると考えると、他の棟についても全て工事をすることが一番ですが、ご予算的な兼ね合いも考えると不具合が出ている部分だけの部分工事をご希望されることもあるでしょう。今回、T様は不具合箇所のみの修繕をご希望でしたので、全体的な調査の結果、不具合が出ている部分のみを修理することになりました。棟瓦の修理となると、基本的には取り直し工事となります。既存の棟瓦を全て撤去して、一から新しく造り直していきます。

工事開始、まずは棟を撤去します

工事開始です。不具合の該当箇所の棟瓦を全て撤去します。既存の瓦は基本的に使い回しとなるため、大切に保管しておきます。瓦は1枚3kgと意外と重いので、落とさないように細心の注意を払います。撤去すると屋根の下地が見えてきますので、次の工程へと進めていきます。

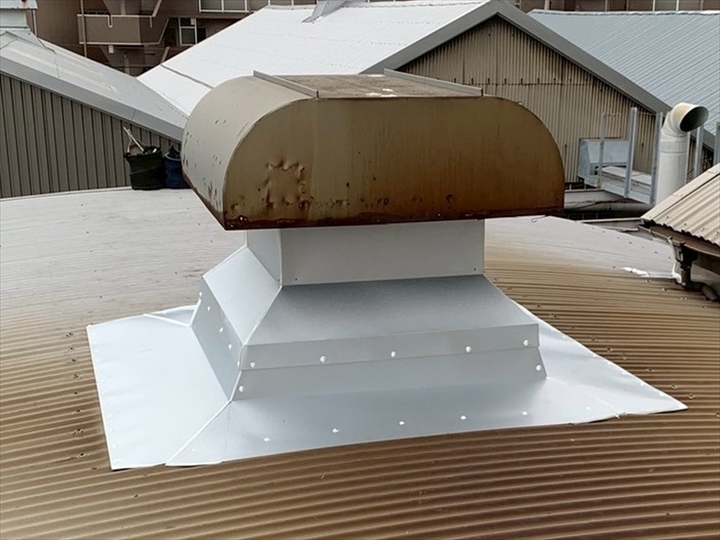

銅線ではなくステンレス線を使いました

屋根の下地に銅線を取り付けていくのですが、近年では酸性雨の影響で銅が溶けてしまうことも多く、銅線はあまり耐久性が期待できなくなってきました。そこで最近ではステンレス線を使うことが多くなってきています。ステンレスも決して錆びないというわけではないですが、その他の金属に比べると耐久性が高いので今後新しく工事される際はステンレス線をおすすめいたします。

漆喰ではなく、シルガードを使ってより強固に造ります

葺き土と漆喰を組み合わせる工事は、漆喰が非常に高価であることに起因しています。全てを漆喰で作ると費用が嵩んでしまうので、内部は土で固めて漆喰で蓋をするような施工をします。しかしながらその施工方法では内部が土で出来ていることに変わりはないので、強度で言えばそこまで強く作ることができません。そこで、最近の工事では南蛮漆喰と言われる株式会社馬場商店から出ている「シルガード」という製品が良く使われています。こちらは葺き土・漆喰の役割を一つで担うことができ、更に強度も上がるという優れものです。近年の寺社建築にも採用されており、信頼の実績がございます。色が黒色をしていますが、こちらはカーボンの色で黒くなっています。時間が立つと白く変色していく特徴がありますが、劣化や異常ではないのでご安心ください。

熨斗瓦の段数だけ繰り返し作業をします

熨斗瓦はアーチ状をしており、この写真のようにシルガードを噛ませながら熨斗瓦の段数分だけ作業を繰り返して施工します。このように造っているので、熨斗瓦がズレるということは内部から傷んでいるという証拠であることがおわかりかと思います。もとの位置に戻しても根本的な解決にはならないと申し上げたのはこのような理由です。熨斗は一般的なお住いだと2段や3段が多いですが、地主さんのお住まいなどでは5段の熨斗という熨斗瓦も見かけることがあります。昔は熨斗瓦の段数が多ければ多いほど地位が高いなど言われていた時期もあったようですが、最近ではあまり気にされないようになっていると思います。

仕上げに丸を取り付けます

熨斗瓦を全て重ね終えたら、最後に再度シルガードを施工してから丸瓦を取り付けます。工程を見ていただければ、そう簡単には崩れない造りをしていることがおわかりかと思います。最初に取り付けていたステンレス線で丸瓦がズレないように固定したら完成です。周囲をぐるっと巻く固定方法や、熨斗瓦の中を通しててっぺんで固定する方法がございますが、後者の固定方法で施工いたしました。どちらの工法が良いということは無いので、見栄えなどの違いで見ていただければと思います。

棟の取り直しが完成しました

無事に棟の取り直し工事が完了いたしました。棟瓦のズレが生じていることで、ご近所さんに瓦が落ちてしまったらどうしようかと心配なされていたT様も、仕上がりを見てこれで安心して生活できると仰っていただけました。心配事を抱えたままの生活は精神的にも良くないので、同様の症状でお悩みの方がいらっしゃいましたら街の屋根やさんの無料点検をご活用ください。現地調査からお見積りまで無料でご対応いたします。

私たち街の屋根やさんのでは、感染拡大が続く新型コロナウィルスへの感染対策として訪問時のマスクの着用や手指の消毒を徹底して実施しております。お問い合わせの際はご安心いただければ幸いです。

2021年12月10日追記

火災保険への申請について

今回の工事では火災保険を申請して、結果を待ってから工事を行いました。火災保険と聞くと火災による被害しかカバーしていないように感じてしまいますが、実際のところ本当の火災で保険を使う方は極々少数で、多くの方は今回のような自然災害による被害で保険を利用しています。ほとんどの火災保険では、風災・雪害・雹害といった自然災害による被害も申請対象とされており、今回の症状は台風による風災として申請いたしました。

申請の流れは次の通りです。まずはご加入中の火災保険会社にご連絡を取っていただき、被害状況の簡単な説明と、申請用紙がほしい旨を伝えます。すると約一週間ほどでお手元に申請用紙が届くので、その申請用紙に必要事項を記入の上、業者が作った災害復旧工事の見積と、被害状況の写真を同封して返送します。被害状況の写真も屋根の上などだとご自身で撮影することは難しい場所なので、基本的には写真も業者で用意しております。今回の写真はこのように作成して保険会社にお送りいたしました。申請後、約2週間ほどで申請が受理されることもあれば、同じくらいのタイミングでより詳しく現場を見たいから第三者機関のスタッフを派遣しますと連絡が来る場合があります。特に難しいことはないので、指示に従って受け答えしていれば問題ございません。

これらの経過を経て、最終的に保険会社が保険を下すか否かを判断します。そのため、必ず下りると言えないものではありますが、自動車保険の様に保険を使ったら等級が上がって保険料が高くなるということもなく、申請にお金がかかることもないのが火災保険なので、申請できる内容であればまずは保険会社に確認を取ってから申請することをオススメしています。

屋根の不具合から来た雨漏りも対象となります

直接的に被害を受けた箇所だけでなく、例えば屋根が被害を受けたことによって生じた雨漏りの復旧工事が絡むようでしたら、その雨漏り工事に対しても火災保険の申請ができます。単純な経年劣化による雨漏りはもちろん対象外となりますが、自然災害被害を起因とするものであれば併せて申請することをオススメいたします。今回のT様の案件では、無事に火災保険が下りて工事費用の大半を火災保険で賄うことができました。申請すれば100%通るものではないため火災保険ありきで工事を考えることは避けていただきたいですが、可能性があるのであれば申請してみると良いでしょう。

記事内に記載されている金額は2021年12月10日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

工事を行なったT様のご感想をご紹介いたします

T様のアンケート

【工事前】

- Q1.工事を検討したきっかけは何ですか?どんなことで悩まれていましたか?

- 雨漏り

- Q2.弊社をどのように探しましたか?

- インターネットで

- Q3.弊社を知りすぐにお問合せをされましたか?もし悩まれたとしたらどんなことがご不安でしたか?

- すぐにお問い合せしました。

- Q4.何が決め手となり弊社にお問合せをされましたか?

- ホームページが他社と比べて非常に充実していて工事のことやいろいろなことが良くわかったので信頼できる会社だと思いました。

- Q5.実際に弊社担当者がお伺いしていかがでしたでしょうか?

- 不安に思っていたこと(他の部屋の雨漏りや、工事が決定するまでの屋根の雨漏り箇所)にも対処していただき具体的な修理方法も詳わしく説明していただきとても丁寧な対応で安心できました。

【工事後】

- Q1.当初、工事を依頼する会社にどんなことを期待されていましたか?

- 雨漏りの箇所を早急に的確に修理していただくこと、他の箇所も点検、工事後のアフターフォロー、工事までの応急処置、現状や工事の詳わしい説明、火災保険の申請書類の作成など。

- Q2.弊社にご依頼いただく際に他社と比較しました方はどこの会社と比較しましたか?

- 東栄ホームサービス(建て主の会社関連)、プロタイムズ、リフォーム絆、CHIKAZAWA、ティーエムルーフ

- Q3.弊社に工事をご依頼いただいた決め手は何ですか?

- 一番時間をかけての丁寧な屋根と屋内(やね裏も)の点検と詳わしい説明、見積りと保険申請書類も早急に作成してくださったこと。雨漏りの応急処置。それと何と言っても高田さんの真摯なお人柄にすべてお任かせして大丈夫だと思ったからです。

- Q4.工事が終わってみていかがですか?良かった事・嬉しかったことを忌憚なく頂戴出来ましたら幸いです。

- 最初から最後まですべてスムーズに気持ちよく作業を進めて下さり、連絡もこまめにきちんといただけ、とても安心しております。ご近所への配慮や私の素人の質問にも嫌な顔一つせずに丁寧にお答えいただき感謝しております。

- Q5.街の屋根やさんを他の方に紹介するとしたらなんと紹介しますか?

- 何ヶ月もかけて納得のいく会社をやっと見つけたと。どこよりも信頼できる会社なので、また何かあったらお願いしたいと思うし自信を持っておすすめしたい。

T様のアンケートを詳しく見る→

西東京市ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

ベランダ・バルコニー屋根補修は外装と併せて【街の外壁塗装やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

こんな症状でていませんか?お住まいが教えてくれる屋根補修の時期

お住まいの屋根などがメンテナンスの時期にさしかかりますと、さまざまなサインを出して私たちに教えてくれます。しかし、このサイン、軽微なものだとついつい見逃してしまいがちですし、初期症状では判断できないことも多かったり、ましてや屋根の上だと気付かないことすらあるのではないでしょうか? 初期症状…続きを読む瓦屋根の特徴を徹底解説!メリット・デメリットなど瓦屋根の総合ガイド

日本の屋根と言えば、誰しもが思い浮かべる瓦屋根。伝統的なイメージがある反面、近年では「重くて地震に弱い屋根」という印象も強くなってきています。そんな瓦屋根ですが、姿はそのままでありながら時代に合わせて軽量化が進められているように、変化を繰り返していることはご存知でしょうか。それには「地震への強さ」…続きを読む粘土瓦・コンクリート瓦・セメント瓦、 瓦の種類・見分け方とメンテナンス方法

古くから使用されている屋根材、それはなんといっても「瓦」でしょう。皆さんが瓦と言ってイメージするのは寺社仏閣のような和風建築のものですか?それとも地中海風の建物に見られるオレンジ色のグラデーションのかかった屋根でしょうか?瓦屋根はその形状により分類もできますし、使用している材質によっても分類でき…続きを読む瓦屋根のさまざまな補修とリフォームの費用と価格

街の屋根やさん東京ではお客様にご安心とご満足いただけるよう10のルールを定めました。スタッフ一同、このルールを厳守し、お客様がご納得されるサービスを提供することを。お約束いたします。…続きを読む知ってお得!屋根の便利な豆知識

普段に何気なく眺めている屋根ですが、近所のお住まいを見渡しただけでも、様々な形、様々な材料が使われていることが分かと思います。 また、グーグルアースなどでは世界中の屋根を眺めることができます。素敵なデザインのものもあれば、ユニークでかわいらしいものもあります。屋根の勾配とデザイン屋根の勾配が緩やか…続きを読む

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 【立川市富士見町】破損したテラス屋根を熱線カットポリカへ交換|ポリカ張替工事の施工事例

-

【施工内容】

屋根補修工事

- 破損した駐輪場屋根をポリカーボネートで一新 練馬区関町南で行ったポリカ張替工事の施工事例

-

【施工内容】

屋根補修工事

- 工場の屋根で発生したベンチレーター周りの雨漏り修理|板金巻き施工事例【葛飾区白鳥】

-

【施工内容】

屋根補修工事

西東京市と近隣地区の施工事例のご紹介

- 【小金井市緑町】築18年ノンアスベストスレート屋根へ屋根カバー工事!塗装が不向きな屋根材にはカバー工法が最適です

-

【施工内容】

スレート屋根工事

- 【練馬区関町南】雨漏りで落下した庇の改修工事|下地補強・軒天張り替え・雨樋交換まで徹底施工!

-

【施工内容】

庇工事

- 小平市学園東町で行ったレサス屋根の葺き替え工事レポート(税込286万円・足場、外壁塗装、防水工事含む)

-

【施工内容】

屋根葺き替え