西東京市田無町で台風被害による屋根からの雨漏り、部分補修で修理しました

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:高田

西東京市田無町にお住まいのT様より、2019年の台風でどうやら雨漏りを起こしていたようなので、状態を見に来てほしいとお問い合わせをいただき、現場にお伺いしたことが今回の工事のキッカケです。

2019年の台風19号により甚大な被害が出たことは記憶に新しいですが、未だにその被害によるお問い合わせが続いています。今回のT様邸では、普段使われていないお部屋の押入れの中に雨漏りが発生していたようで、ひょんなことから押入れを開けて事態が発覚したそうです。台風から1年以上が経過してからの発見となったため、被害も大きくなっていました。屋根を確認すると瓦がズレてしまっている部分があり、そこから雨水が大量に侵入した形跡がありました。雨漏り問題は一概にここが原因だと言い切れない難しい内容ですが、原因の一つと考えて良さそうな状況でした。

台風被害はどのような被害にあったかにも寄りますが、内容によっては火災保険が適応できる場合があります。今回のケースでは瓦が強風でズレて雨漏りが発生してしまっていたという事実確認が取れたため、火災保険の「風災」を対象として申請を行うことにしました。結果として保険の適応が認められたため、保険を使っての工事となりました。

屋根は基本的に部分工事が難しい箇所です。スレート屋根などは一部分だけの工事がほとんど出来ないですが、瓦屋根に関しては屋根材を取り外すことができるため状態によっては部分的な工事が可能です。今回のT様のケースは部分工事ができる状態であったため、被害を受けた部分だけの工事をさせていただきました。

無事に工事が終了し、これで安心して暮らしていくことができるととても喜んでいただけました。

2019年の台風19号により甚大な被害が出たことは記憶に新しいですが、未だにその被害によるお問い合わせが続いています。今回のT様邸では、普段使われていないお部屋の押入れの中に雨漏りが発生していたようで、ひょんなことから押入れを開けて事態が発覚したそうです。台風から1年以上が経過してからの発見となったため、被害も大きくなっていました。屋根を確認すると瓦がズレてしまっている部分があり、そこから雨水が大量に侵入した形跡がありました。雨漏り問題は一概にここが原因だと言い切れない難しい内容ですが、原因の一つと考えて良さそうな状況でした。

台風被害はどのような被害にあったかにも寄りますが、内容によっては火災保険が適応できる場合があります。今回のケースでは瓦が強風でズレて雨漏りが発生してしまっていたという事実確認が取れたため、火災保険の「風災」を対象として申請を行うことにしました。結果として保険の適応が認められたため、保険を使っての工事となりました。

屋根は基本的に部分工事が難しい箇所です。スレート屋根などは一部分だけの工事がほとんど出来ないですが、瓦屋根に関しては屋根材を取り外すことができるため状態によっては部分的な工事が可能です。今回のT様のケースは部分工事ができる状態であったため、被害を受けた部分だけの工事をさせていただきました。

無事に工事が終了し、これで安心して暮らしていくことができるととても喜んでいただけました。

担当:高田

- 【工事内容】

- 屋根補修工事 瓦屋根工事 屋根葺き直し

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 施工期間

- 3日(足場含む)

- 築年数

- 36年

- 平米数

- 2.3㎡

- 施工金額

- お問い合わせください

- お施主様

- T様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- 保証は付けておりません

- 【工事内容】

- 屋根補修工事 瓦屋根工事 屋根葺き直し

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- 改質アスファルトルーフィング

- 施工期間

- 3日(足場含む)

- 築年数

- 36年

- 平米数

- 2.3㎡

- 施工金額

- お問い合わせください

- お施主様

- T様邸

- ハウスメーカー

- ハウスメーカー不明

- 保証年数

- 保証は付けておりません

2019年の台風19号による被害で瓦がズレて雨漏りした

西東京市田無町にお住まいのT様より、雨漏り被害のお問い合わせを受けて現場にお伺いしたことが今回の工事のきっかけでした。状況をお伺いすると、普段は倉庫として使われている2階のお部屋の押し入れを久々に開けてみたら、中が水浸しのひどい状況になっていることが発覚し、雨漏りが判明したとのことでした。普段使われていないお部屋があるというご家庭も多いかもしれませんが、同様のことが起きていないか、点検しなければなと考えさせられる事例でした。全く使っていない部屋とのことでしたので、いつから雨漏りが起きていたのか詳しく判別することは難しいですが、状況的に2019年の台風の被害ではないかと判断いたしました。

T様は火災保険のご加入とのことでしたので、今回の被害を火災保険の風災で申請することになりました。火災保険と聞くと火災にのみ対応した保険のように感じますが、実は多くの自然災害をカバーしていることはご存知でしょうか。保険の内容にもよって適応か否かは変わってきますし、被害があったとしても最終的な判断は保険屋さんが行うことになるので必ず保険が下りるわけでもないのですが、申請自体は無料でできますし、保険を使ったとしても自動車保険のように保険料がその後上がることもないので、確かな被害を受けたのであれば保険会社に確認して申請することをおすすめしています。今回のT様のケースでは、無事に風災として申請が通り、申請額の一部減額はありましたが保険を利用することができました。

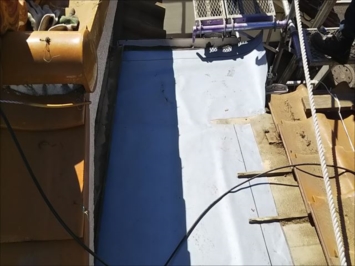

屋根を確認すると、写真のように瓦がズレてしまっている状態でした。屋根の構造的に、瓦がズレたからと言って直ぐに雨漏りを起こすことはありません。なぜならば、どのタイプの屋根だとしても屋根材の下には防水紙と呼ばれる防水用のシートが張り巡らされており、このシートが破れたりしない限りは雨漏りを起こさない造りになっているからです。

瓦は1枚3kgほどの重さがあり、屋根材の中で最も重いものです。時折ビスで固定しているタイプもありますが、一般的には桟木(さんぎ)と言われる木に引っ掛けて固定をしているため、台風などの強風や地震で今回のように外れてしまうことも珍しくはありません。先程申し上げた通りズレたからと言って直ぐに雨漏りは起こさないのですが、どこが問題だったのか詳しく見ていきましょう。

瓦を外してみると怪しい部分を発見しました

瓦の良いところは、その場で外して中の点検ができるところです。最近主流のスレート屋根や金属屋根ではこのような点検は不可能で、全て撤去することになってしまいます。実際に瓦をどかして中を点検してみると、まず、先程ズレていた瓦のとことから防水紙が黒く変色していることがわかります。長期間に渡って瓦がズレてそのままになってしまっていたことがわかります。

右の写真を見ていただくと、壁際の木材を止めた際のの周りで防水紙が破れてしまっていることがわかります。雨漏りの原因は1箇所とは限らないので、この場所が全ての原因とは言えませんが、少なくともこの場所に水がかかれば防水紙を越えて屋根の内部まで水が入っていってしまうことでしょう。

今回見つけた怪しい箇所が雨漏りを起こしていた部分の真上に位置しており、また、瓦がズレていた部分の箇所とも一致するため、今回はこの部分周辺を屋根葺き直し工事で修理する方向でお話が進むことになりました。前述の通り瓦は他の屋根と違って部分的に剥がすことが可能であるため、部分工事が比較的しやすい屋根です。防水紙は途中で切ってしまうと雨漏りの原因となる可能性が出てくるため基本的には1面全ての工事が望ましいですが、ご予算等の兼ね合いなどもあるので、お客様のご要望になるべく副えるようにご提案させていただきます。

瓦を撤去して防水紙も部分的に撤去

工事開始です。まずは工事する部分の瓦を剥がしていきます。剥がした瓦は再利用可能なので、邪魔にならない場所に保管しておきます。撤去が済むと左の写真のように古くなった防水紙が出てきます。今回はこの部分の防水紙を撤去し、新しいものに交換していきます。防水紙も履いだ状態が右の写真です。防水紙がなくなり、野地板が出てきました。この野地板の下はもう屋根裏となっています。写真の野地板は「バラ板」とも呼ばれており、昔の日本家屋ではよく見かける造りです。通気性がよく、屋根に湿気をたまらないようにする効果もあります。

予定にはなかった部分ですが、こちらも工事

予定していた工事範囲の瓦を剥がしていたところ、屋根と屋根が交わる部分で雨仕舞(雨が入らないようにする施工)が上手く出来ていない部分を発見しました。写真を見ていただければ分かる通り、ちょうど交わる部分で防水紙が施工されておらず、この隙間に雨が吹き込めば雨漏りし放題な場所がありました。予定にないからと言ってこのまま放置するような心無いことは出来ません。よほど規模が大きければ追加費用のお見積りを出させていただきますが、今回はこの部分だけでしたので、当初の金額のまま併せて施工させていただくことになりました。

防水紙を施工していきます

防水紙を撤去した部分に新しく防水紙を施工していきます。防水紙と書くので紙なのかと思われることも多いのですが、正確にはアスファルトを原料としたゴムシートのようなものです。既存の防水紙と交わる部分は交互に織り込むようにして施工していきます。これを被せるだけの施工をしてしまうと、既存のシートを伝ってきた雨水がそのまま屋根の内部に入ってきてしまいます。織り込むように施工することで、どちらからの雨水にも対応できるようになります。

先程の穴の部分は大工工事をしてから防水紙を施工しました

先程発見した屋根の交点の穴ですが、こちらも防水紙を施工しました。そのままの構造では上手く雨仕舞が出来なかったので、軽微ではありますが大工工事を交えて収まりを良くしてからの施工となりました。雨漏りの原因と断定できるわけではありませんが、放置していて良いことはないのでシッカリと施工させていただきました。

桟木を新規設置します

防水紙の施工が終わったら桟木を新しく付けていきます。今までの桟木よりも太いので、なんだか逞しくて心強いです。この桟木に瓦を引っ掛けていき、瓦屋根を仕上げていくことになります。ここまで来ると完成が見えてきたなという気がしてきます。ちなみに桟木を止める際にビスを使用していますが、そのビス穴が雨漏りの原因にはならないのか?と気になる方もいらっしゃるかもしれません。結論としては問題ございません。なぜかというと、アスファルトで出来た防水紙は施工時にビス穴を開けたとしてもその隙間に追従してアスファルトが粘着するように出来ています。そのため、ビスやタッカーで穴を開けた程度では問題ございません。

瓦を設置していきます

仕上げに瓦を設置していきます。瓦はビスで固定して落ちないように補強させていただきました。使う瓦はもともとの瓦なので、仕上がりの見た目は工事前とあまり変わりません。しかしながら、内部はシッカリと新しくなっていますので、これで雨が降るたびに雨漏りの心配をしていた生活を終わらせることができました。様々な業者さんの提案を見比べてご検討されていたT様でしたが、工事の内容や価格、スタッフの対応など、総合的な評価で街の屋根やさんに決めてよかったと仰っていただけました。担当させていただいた私としても、とても嬉しいお言葉でした。

私達街の屋根やさんでは、新型コロナウィルスへの感染対策として手指の消毒やマスクの着用を徹底して実施しております。お問い合わせの際はご安心いただければ幸いです。

記事内に記載されている金額は2021年05月13日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

工事を行なったT様のご感想をご紹介いたします

T様のアンケート

【工事前】

- Q1.工事を検討したきっかけは何ですか?どんなことで悩まれていましたか?

- 雨漏り

- Q2.弊社をどのように探しましたか?

- インターネットで

- Q3.弊社を知りすぐにお問合せをされましたか?もし悩まれたとしたらどんなことがご不安でしたか?

- すぐにお問い合せしました。

- Q4.何が決め手となり弊社にお問合せをされましたか?

- ホームページが他社と比べて非常に充実していて工事のことやいろいろなことが良くわかったので信頼できる会社だと思いました。

- Q5.実際に弊社担当者がお伺いしていかがでしたでしょうか?

- 不安に思っていたこと(他の部屋の雨漏りや、工事が決定するまでの屋根の雨漏り箇所)にも対処していただき具体的な修理方法も詳わしく説明していただきとても丁寧な対応で安心できました。

【工事後】

- Q1.当初、工事を依頼する会社にどんなことを期待されていましたか?

- 雨漏りの箇所を早急に的確に修理していただくこと、他の箇所も点検、工事後のアフターフォロー、工事までの応急処置、現状や工事の詳わしい説明、火災保険の申請書類の作成など。

- Q2.弊社にご依頼いただく際に他社と比較しました方はどこの会社と比較しましたか?

- 東栄ホームサービス(建て主の会社関連)、プロタイムズ、リフォーム絆、CHIKAZAWA、ティーエムルーフ

- Q3.弊社に工事をご依頼いただいた決め手は何ですか?

- 一番時間をかけての丁寧な屋根と屋内(やね裏も)の点検と詳わしい説明、見積りと保険申請書類も早急に作成してくださったこと。雨漏りの応急処置。それと何と言っても高田さんの真摯なお人柄にすべてお任かせして大丈夫だと思ったからです。

- Q4.工事が終わってみていかがですか?良かった事・嬉しかったことを忌憚なく頂戴出来ましたら幸いです。

- 最初から最後まですべてスムーズに気持ちよく作業を進めて下さり、連絡もこまめにきちんといただけ、とても安心しております。ご近所への配慮や私の素人の質問にも嫌な顔一つせずに丁寧にお答えいただき感謝しております。

- Q5.街の屋根やさんを他の方に紹介するとしたらなんと紹介しますか?

- 何ヶ月もかけて納得のいく会社をやっと見つけたと。どこよりも信頼できる会社なので、また何かあったらお願いしたいと思うし自信を持っておすすめしたい。

T様のアンケートを詳しく見る→

西東京市ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

屋根葺き直しとは?瓦屋根雨漏り解消方法【アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

屋根葺き替え工事の初心者ガイド!おすすめの屋根材や費用・後悔しないためのポイント

屋根の葺き替え(ふきかえ)は、お住まいの屋根を新しく生まれ変わらせるための重要なリフォーム工事です。 普段の生活ではあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、屋根の状態に合わせて適切なタイミングで葺き替えを行うことで雨漏りを防ぎ、大切な住宅の寿命を延ばして安全かつ快適な暮らしを守ることがで…続きを読む屋根の雨漏り修理方法や費用相場は?自分で直さずに専門業者へ依頼すべき理由を解説

台風や集中豪雨の時期に多く見られる雨漏りは、築年数の浅い住宅でも発生することがあります。 雨漏りをそのままにしてしまうと、室内の床が濡れるだけでなくフローリングの劣化やカビの発生につながり、お住まい全体の健康を損ねてしまいます。 特にカビはアレルギーや健康被害を引き起こすこともあるため、早急な対策…続きを読む雨漏り修理の費用と失敗しないためのポイント!修理や原因の特定方法

突然発生した雨漏りに対して修理をどのように進めればいいのか、初めての場合では悩みがちなポイントが多くあります。 「雨漏りが発生したけど、直せそうなら自分で修理しても問題ない?」 「雨漏り修理にいくらかかるのか相場を知りたい」 今すぐの雨漏り修理に迫られている方もいらっしゃるかと思いますので…続きを読む雨漏り修理に火災保険が適用される条件を徹底解説!申請の流れと注意点

雨漏り修理に火災保険が適用できれば、突然の被害による経済的ダメージを減らせますので非常に心強いですよね。 ですが、雨漏り修理に火災保険が適用される条件を満たしていなければ、保険金を利用した工事を行うことができません。 もしかしたら、ご自宅の雨漏りのケースでは火災保険がおりない可能性があるので…続きを読む令和元年台風15号・19号で被災され、屋根工事をお待ちいただいている方へ

令和2年6月1日更新 現在、台風に関するお問い合わせは落ち着いてきており、現地調査や工事着工についても通常通りお伺いすることができます。街の屋根やさんでは工事後、長く安心して暮らしていただくため、品質の高い適切な施工を行っています。お気軽にお問い合わせください。現在の東東京支店と品川支店、多摩川支店…続きを読む早めに台風対策!被害を抑える屋根とお住まいのチェックポイント

漫画でページの内容を先読み! 毎年、台風の後には屋根修理や雨漏りに関するお問い合わせを多くいただきます。近年では特に台風の大型化が見られ、復旧が間に合っておらずブルーシートで応急処置が施された屋根をいたるところで見かける、ということもあります。 ・台風被害を未然に防ぐために ・台風被害を最…続きを読むその台風による屋根への被災、予防できたかもしれません

「前回の台風で屋根が被害を受けてしまった」 街の屋根やさんでは、季節に関係なく台風によるご相談をいただいております。そして被害を受けた屋根の多くが、シーズン前に点検やメンテナンスを行っていれば未然に被害を防止できたかもしれない例が多いのです。 「こんなことなら台風前にメンテナンスしておけばよ…続きを読む台風や地震の後の二次災害を防ぐと共に災害便乗商法に注意しましょう

街の屋根やさん東京ではお客様にご安心とご満足いただけるよう10のルールを定めました。スタッフ一同、このルールを厳守し、お客様がご納得されるサービスを提供することを。お約束いたします。…続きを読む知ってお得!屋根の便利な豆知識

普段に何気なく眺めている屋根ですが、近所のお住まいを見渡しただけでも、様々な形、様々な材料が使われていることが分かと思います。 また、グーグルアースなどでは世界中の屋根を眺めることができます。素敵なデザインのものもあれば、ユニークでかわいらしいものもあります。屋根の勾配とデザイン屋根の勾配が緩やか…続きを読む屋根の台風対策|雨漏り対策|無料点検実施中

お住いの台風対策はお済みですか? 台風対策に向け、お住まいのココがチェックポイント! ※特に屋根の点検は危険ですので、専門家にお任せください! 問題があった方は要注意!台風被害にあう可能性があります…続きを読むこのページに関連する漫画コンテンツ動画をご紹介

漫画で読むならコチラ

動画で見るならコチラ

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 【立川市富士見町】破損したテラス屋根を熱線カットポリカへ交換|ポリカ張替工事の施工事例

-

【施工内容】

屋根補修工事

- 破損した駐輪場屋根をポリカーボネートで一新 練馬区関町南で行ったポリカ張替工事の施工事例

-

【施工内容】

屋根補修工事

- セメント瓦の雨漏りを解決した屋根部分葺き直し工事の施工事例(豊島区長崎)

-

【施工内容】

屋根葺き直し

西東京市と近隣地区の施工事例のご紹介

- 【小金井市緑町】築18年ノンアスベストスレート屋根へ屋根カバー工事!塗装が不向きな屋根材にはカバー工法が最適です

-

【施工内容】

スレート屋根工事

- 【練馬区関町南】雨漏りで落下した庇の改修工事|下地補強・軒天張り替え・雨樋交換まで徹底施工!

-

【施工内容】

庇工事

- 小平市学園東町で行ったレサス屋根の葺き替え工事レポート(税込286万円・足場、外壁塗装、防水工事含む)

-

【施工内容】

屋根葺き替え