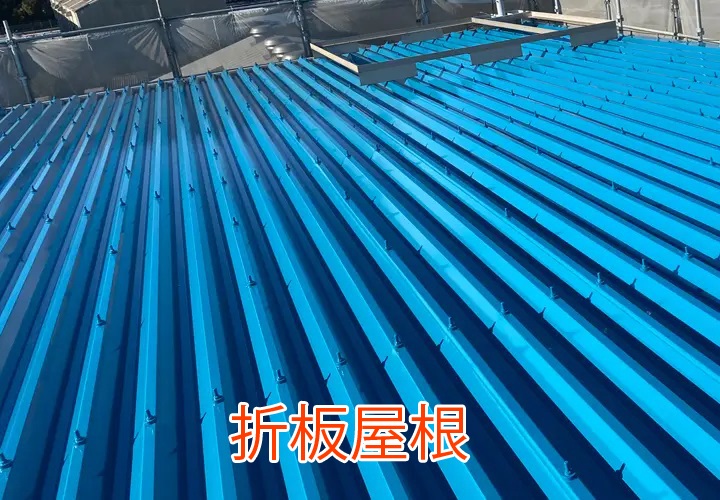

折半屋根の種類や面積の出し方、メンテナンス方法について

更新日:2017年5月18日

折半屋根とは、金属屋根を折り返した形状の屋根材を使った屋根工法です。大規模なものでは工場や店舗、体育館や倉庫など、小規模では一般家庭用のカーポートの屋根などにも使われております。過去には大型な建物では波板スレートが多く使われておりましたが、それに含まれるアスベストが問題となり、現在は波板ではなく折半屋根が使われるようになりました。

工事においても梁の上に野地板や防水紙を設置する必要がなく、直接乗せてボルトで固定するため比較的工事もシンプルになりました。それらの理由から、波板スレートに変わって折半屋根が多く使われていることが現状です。

このコラムでは折半屋根をメンテナンスしていく上でどのような工事が必要になるかや、折半屋根はどのように面積が測ったらよいかなどをご紹介したいと思います。

折半屋根の特徴

耐久性

金属製で、板金一枚を曲げ加工によって作られます。それにより接合部がなくシンプルな作りであり、それをジグザグ状に曲げることで強度も十分です。そして、なにより軽量というメリットがあります。

素材

錆びに強いガルバリウム鋼板やカラーガルバリウム鋼板が使われています。

加工のしやすさ

金属製なので、現地での加工が比較的容易です。また、工場など大型な建物用に長いサイズなどにも対応できます。

水捌けの良さ

波板スレートよりも水捌けが良いため、屋根材自体も長持ちしやすいです。

耐火

金属製なので燃えにくいことも工場で使われる理由の一つです。

折半屋根の種類

はぜ締め

梁の上にタイトフレームを取り付け、その上に屋根材を設置します。電動シーマーで締め付けて固定するので、ボルトがいらないことや、そこからの浸水のリスクが軽減されました。

重ね

タイトフレームの上屋根材を重ねて取り付けボルトで固定するタイプです。強度が非常に高く、海岸付近など、風の強い地域で使われることが多いです。

嵌合

タイトフレームに金具で留めた後、その上から専用のキャップを嵌め込む(嵌合)タイプです。

折半屋根で起こる雨漏り

工場での雨漏りは、生産性を低下させることにもなるのでひどくなる前に対応しておく必要があります。では、実際にどのようなことが原因で折半屋根から雨漏りが起こるのでしょうか?

・接合用金具の劣化

・屋根材の変形(経年劣化や強風など)

・屋根材自体の穴あき(腐食など)

これらの問題は定期的なメンテナンスにより雨漏りする前に防ぐことが可能です。自然災害(台風や雪)で破損する場合も、実はもともと留め金具が腐食していたことが原因ということが非常に多いのです。

折半屋根の塗り面積の測り方

以外と折半屋根の塗り面積の測り方は知られていません。実際に屋根の面積よりも塗り面積が大きくなるため、その違いに驚かれることがよくあります。通常の屋根の場合、面積 = 塗り面積になります。ですが、ここまでコラムを読み進めている方はお分かりだと思いますが、折半屋根は立体的なジグザグに折れ曲がった形状になっているので、平面だけの面積ではなく、立体の部分も考慮した面積を出す必要があるのです。

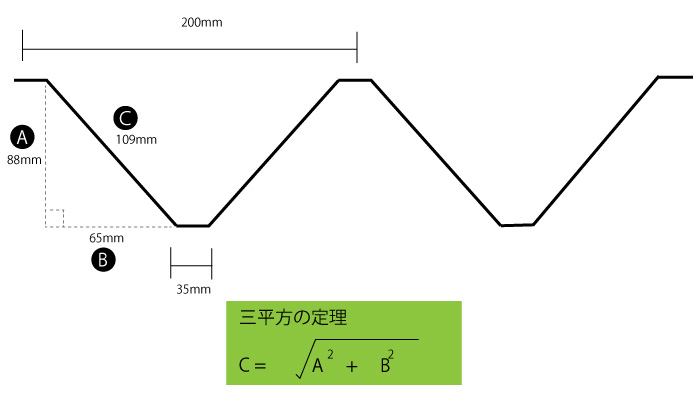

ヨドルーフの場合、一山200mmですので、それから実際の塗り面積を考えてみましょう。

三平方の定理から斜辺Cを求めると、109mmになり、それが二か所なので218mm。

谷部は35mmで、山の頂上が1.75mm で2か所あるので35mm。

これらを合計すると288mmになります。

平面よりも約1.44倍違うということから、平面で求めた面積が300㎡の場合は実際の塗り面積は432㎡になるのです。

折半屋根のメンテナンスをご紹介します。

- 塗装

金属はご存知の通り錆が発生します。特にボルトや留め金具部分は錆が発生しやすいので、定期的にケレンや防錆処理をする必要があります。また、屋根材への塗装も合わせて行い、紫外線による劣化から守る必要があります。 - カバー工法

既存の屋根の上から新しい屋根材を重ねる屋根カバー工法です。古い屋根材と新しい屋根材の間に断熱用の金具を挟むような工事も可能です。 - 葺き替え

古い屋根材を撤去して、新しい屋根に葺き替える工法です。カバー工法よりも工期が長くなりますが、梁の交換などまで必要になると葺き替え工事が必要になります。

工事の価格は塗装、屋根カバー工法、屋根葺き替えの順で高くなります。塗装は10年程度で定期的に行い、屋根材の寿命(ガルバリウム鋼板であれば20年から30年)のタイミングでカバー工法や屋根葺き替え工事を行うと良いでしょう。

工事に関しては店舗や工場の場合、できるだけ業務や営業に支障がないように行いたいところです。街の屋根やさんではそれらを考慮した工事スケジュールのご提案が可能です。折半屋根の工事でお悩みの方は点検・お見積り無料の街の屋根やさんまでお気軽にご連絡ください。

折板屋根の新着ブログ一覧

折板屋根の新着施工事例

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒132-0023

- 東京都江戸川区西一之江2-10-17 大場ビル1F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。