HOME > 施工事例 > 江戸川区|散水試験で雨漏り箇所特定!ウレタン防水工事(絶縁工.....

江戸川区|散水試験で雨漏り箇所特定!ウレタン防水工事(絶縁工法)

【施工前】

【施工後】

【お問い合わせのきっかけ】

担当:渡辺

江戸川区3階建ての住宅での雨漏り調査です。

雨天時に雨漏りを確認するのは1階の壁で、雨漏りの箇所を特定する必要があります。

点検口の取付と散水試験を実施後、ウレタン防水工事に当たりたいと思います。

江戸川区3階建ての住宅での雨漏り調査です。

雨天時に雨漏りを確認するのは1階の壁で、雨漏りの箇所を特定する必要があります。

点検口の取付と散水試験を実施後、ウレタン防水工事に当たりたいと思います。

雨天時に雨漏りを確認するのは1階の壁で、雨漏りの箇所を特定する必要があります。

点検口の取付と散水試験を実施後、ウレタン防水工事に当たりたいと思います。

担当:渡辺

- 【工事内容】

- 陸屋根工事 雨漏り修理 防水工事

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- お施主様

- K様邸

- 【工事内容】

- 陸屋根工事 雨漏り修理 防水工事

- 【工事詳細】

-

- 使用材料

- DSカラーウレタン塗膜防水

- お施主様

- K様邸

【点検の様子】

室内で雨漏りを起こしているようです。3階建てのようですが、雨天時に濡れるのは1階の壁。全く原因が分からないという事で、早速調査です。

雨漏りをどこで、どのタイミングで起こしているかによって、雨漏りの場所は違います。

例えば屋根・陸屋根、サッシ、外壁と雨が入る場所は多々ございます。そこに更に吹き込む雨の時に、どこかに雨水が溜まったときに等、タイミングは其々です。

実際に今の状態と何が原因かを見ていきましょう。

こちらが1階の外壁の状況です。外壁を一部剥がしたようですが、すでに濡れた跡がありクロスに染みてしまったようです。

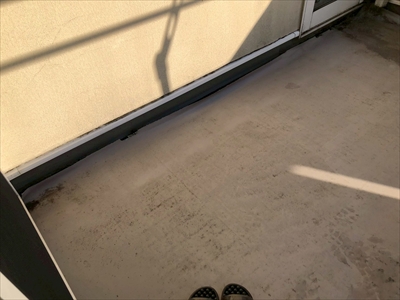

上階のバルコニーには雨天後、水たまりができ全く排水されていない状態です。

バルコニーには必ず勾配があり、ドレンに向かって水が流れていくのですが、何かが詰まっているせいで滞留しているのです。

滞留することも防水を傷める原因にはなりますが、実際にどこからか漏水を起こさない限りはプールの状態が続くだけです。

この場合、ドレンの腐食によって排水途中で漏れてしまっている事も考えられます。ドレンは鋳物を使用している事が多く、経年によって錆が発生してしまいます。

取替を行うと躯体を傷める可能性があることから、改修用ドレンで被せて補修をするのが一般的です。

また、サッシとの取り合いや立上りと平場の接部は防水を傷める恐れがありますので充分に点検を行う必要があります。

雨漏りの原因を特定するために、どこから漏水を起こしているのか確認をします。点検口がある住宅は問題ありませんが、ない場合は点検口を作る必要があります。

人の身体が通れるほどの300~600角ほどの点検口を取りつけ内部の確認を行います。

雨が降って雨漏りを起こす、という状態を想定し散水試験を行います。雨漏りを起こした際に、漏水箇所より上階で漏水しているのは分かります。

しかし、場所が特定できない限りは無意味な補修を続けることになるかもしれません。そこで散水試験を行い雨水の入り口を確認します。

散水試験は該当箇所の下方面より徐々に上方へあげていきます。雨水の浸入に時間が掛かるケースもありますのでインターバルを置いて作業を進めていきます。

雨水の浸入を確認し、バルコニー防水の劣化と判断できましたので、引き続き補修にあたります。

【施工の様子】

今回ウレタン防水工事を行っていきます。雨漏りを起こしている為下地が雨水をしっかりと吸い込んでしまっています。その為、絶縁工法(通気緩衝工法)を用いて、下地の湿気を逃がせるように防水を行っていきます。

まずは下地の清掃に高圧洗浄を行います。下地の付着物を除去することで、塗料の密着性を高め綺麗に仕上げることが出来ます。

しっかり乾燥させてから改修用ドレンの取付を行います。改修用は鉛の物を使用します。下地との隙間を作らないように施工するには柔らかく施工性の高い鉛は最適です。

改修用ドレンが薄いプレートと言えども、僅かな勾配のバルコニーでは少しの不陸が命取りです。必ず雨水が流れるように下地調整をする必要がありますのでご注意ください。

下地調整で凸凹が多い場合は樹脂モルタルで埋め、防水材との密着にはシーラーを使用します。勾配不良の場合は削り取りを行う必要もありますので、今現在の下地によって作業が大きく変わります。

下地調整後に通気緩衝シートを張ります。このシートには無数の穴があり、下地と完全な密着を避けます。これが絶縁工法(通気緩衝工法)と呼ばれる所以です。

そうすることによって下地と防水層の間に通気層を設け、水蒸気を留めることが出来ます。

更に留めた水蒸気を逃がすために脱気盤を取りつけ空気の出口を作ります。こうすることで、防水層に膨れを起こさせず丈夫に保ちます。

絶縁工法後にウレタン防水を施工していきます。まずは立ち上がりに補強布を張って防水塗料を塗布します。

必ず立上りから施工し、追って平場に施工していきます。トップコートまで必ず、立上り→平場と順々に施工していきます。

ウレタン防水は2~3回に分け一定の厚みになるまで塗りを行っていきます。ウレタン防水が乾燥後に表面保護にトップコートを行います。

防水塗膜はそのままでは紫外線によって劣化しやすくなってしまいます。その為、トップコートで表面保護をしていきます。

トップコートは防水材ではありませんが、5年ごとに塗り替え施工を行う事で、防水層をしっかりと守ることが出来ます。

ウレタン防水の寿命はおよそ15年、その間にトップコートを2~3回行うのが理想的でしょう。

以上で、ウレタン防水塗膜工事(絶縁工法)は完了です。雨漏りを起こしていない狭範囲のバルコニーであれば密着工法も可能ですが、雨漏りを起こしている場合はまず、下地が雨水を吸い込んでいますので、通気緩衝工法が好ましいです。

防水工事では下地の状態をしっかりと把握することが非常に重要です。絶縁工法にて雨漏りも膨れ現象も起こさない防水層を形成することが出来ました。

記事内に記載されている金額は2021年05月13日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

工事を行なったK様のご感想をご紹介いたします

K様のアンケート

【工事後】

- Q1.ご自宅の工事を依頼する会社にはどんなことを期待されていましたか?

- 自宅の水漏れの原因が他の業者にみてもらっても不明で終わってしまっていた為、原因の追求と修理を第一に期待してました。

- Q2.街の屋根やさんにご依頼いただく際にどのような点を比較・検討されましたか?

- 江戸川区内で、すぐに対応していただけるか。

- Q3.初回訪問後すぐに工事を依頼されましたか?もし依頼しなかったとしたらどんな点が不安でしたか?

- お見積りいただきすぐに依頼しました。

- Q4.数ある会社の中から、街の屋根やさんに工事をご依頼いただいた決め手は何ですか?

- インターネットをみて、近かったことと、現調に来てくださった渡辺さんがとても丁寧にみて下さり、とても分かりやすく説明して下さった。あとは日程調整など、迅速な対応がよかったです。

- Q5.工事が終わってみていかがですか?忌憚のないご意見を頂戴出来ましたら幸いです。

- 2度にわたり水漏れテストを行って、しっかりとみて下さった。点検口もあらたに作って確認したうえで工事だったのでとても安心しました。今はどしゃ降りの雨が降っても漏れず、とても快適です。本当に有難うございました。

K様のアンケートを詳しく見る→

江戸川区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

防水工事で雨漏り防止!陸屋根・屋上のチェックポイント【プロが解説!街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

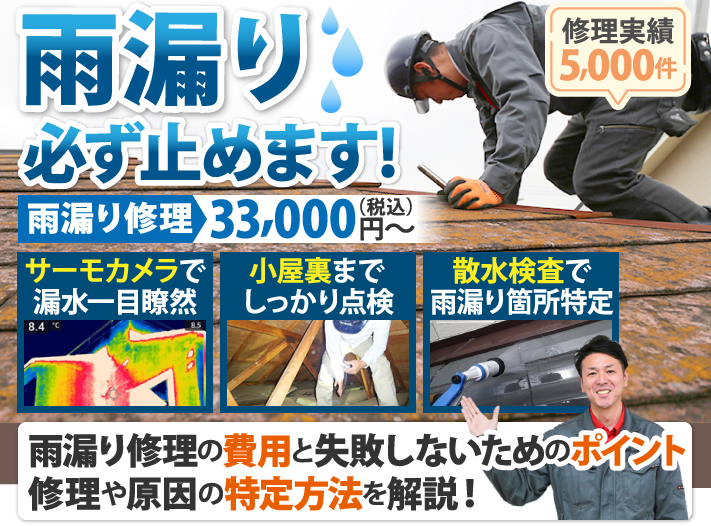

雨漏り修理の費用と失敗しないためのポイント!修理や原因の特定方法

突然発生した雨漏りに対して修理をどのように進めればいいのか、初めての場合では悩みがちなポイントが多くあります。 「雨漏りが発生したけど、直せそうなら自分で修理しても問題ない?」 「雨漏り修理にいくらかかるのか相場を知りたい」 今すぐの雨漏り修理に迫られている方もいらっしゃるかと思いますので…続きを読む雨漏り修理に火災保険が適用される条件を徹底解説!申請の流れと注意点

雨漏り修理に火災保険が適用できれば、突然の被害による経済的ダメージを減らせますので非常に心強いですよね。 ですが、雨漏り修理に火災保険が適用される条件を満たしていなければ、保険金を利用した工事を行うことができません。 もしかしたら、ご自宅の雨漏りのケースでは火災保険がおりない可能性があるので…続きを読むトップコート塗り替えで防水メンテナンス!時期や費用は?

・ベランダやバルコニーの床が古く劣化してひび割れ始めている ・屋上の防水面が色褪せてきたように見える そろそろ防水のメンテナンスの時期?でも費用はどれくらいかかるのだろうか? 屋上やベランダなどの防水を放置すると、劣化で雨漏りを引き起こしそれこそ補修費用が高くなってしまうかもしれません。 …続きを読むウレタン防水とは?メリット・デメリットとバルコニー・ベランダや陸屋根(屋上)への施工工程

バルコニーやベランダ、陸屋根(屋上)への防水対策として現在最も一般的なのが、ウレタン防水です。 「ベランダにウレタン防水をすすめられたけれどどんな工事なの?」 「ウレタン防水の耐久性は?見積りをもらったけれど費用は妥当?」 「他の防水方法と比べてどうなの?」 とお悩みではありませんか? …続きを読む【防水工事】ベランダ・バルコニー・陸屋根に!種類を比較

漫画でページの内容を先読み! 防水工事とは、ベランダやバルコニー、屋上(陸屋根)に必要な、雨漏りを防ぐ工事です。 現代は戸建て住宅でも、屋根が屋上(陸屋根)になっているお住まいや、大きなルーフバルコニーがあるお住まいが増えました。 元々防水工事がされていても、年月とともに劣化してしまいま…続きを読む

- 電話 0120-989-936

- 株式会社シェアテック

- 〒222-0033

- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 町田市能ケ谷|バルコニーの雨漏りをウレタン通気緩衝工法(税込273,000円)で根本解決!写真でわかる完全修繕の流れ

-

【施工内容】

防水工事

- 【世田谷区給田】テラス囲い屋根の雨漏り対策!熱線吸収ポリカーボネートで屋根カバー工事

-

【施工内容】

屋根カバー工法、雨漏り修理

- 多摩市聖ヶ丘にて、雨漏りの発生したバルコニーの笠木交換を税込630,000円にて行わせていただきました!

-

【施工内容】

雨漏り修理

江戸川区と近隣地区の施工事例のご紹介

- 葛飾区水元にてカーポート屋根の波板交換工事(税込130,000円)を実施!

-

【施工内容】

- 葛飾区奥戸にてベランダ屋根の波板交換工事(税込135,000円)を実施!

-

【施工内容】

- 江戸川区本一色にて塩ビ波板からポリカ波板への交換工事を実施いたしました!施工状況や金額をご紹介しております

-

【施工内容】

その他の工事

Copyright ©

株式会社Sharetech All rights Reserved.