棟板金の浮きや剥がれの原因?貫板の劣化や交換について解説

更新日:2024年05月23日

梅雨や台風シーズンがやってきますが、やはり雨が多くなる季節で不安なのは雨漏りではないでしょうか。

特に屋根の雨漏り原因となりやすいのが棟板金ですが、その劣化に深く関わっているのが貫板(ぬきいた)です。

棟板金の浮きや飛散と関係しているものの、あまり知られていない貫板の劣化原因やメンテナンス方法についてぜひご確認ください!

貫板の役割

そもそも貫板とは?という点からお伝えしたいと思います(^^)

貫板が使用されているのは棟板金の内部です。

棟板金があることで屋根面の重なり合う頂点部分から雨水が内側に浸入しないよう防いでいるのですが、その棟板金をしっかりと固定するために欠かせないのが「貫板(ぬきいた)」なんです(^▽^)/

下地となる貫板に釘やビスなどを使用して棟板金を固定することで、屋根の重要部分である棟を保護しています。

貫板の劣化によって発生する問題

◆1. 雨漏り

貫板が劣化すると釘やビスが効きにくくなり棟板金がしっかりと固定されなくなるため、浮きによる隙間が生じやすくなります(-_-;

この隙間から雨水が浸入すると、雨漏りの原因となります。

雨漏りの原因は多岐に渡りますが、棟板金は雨水の浸入場所になりやすいポイントですので、定期的なメンテナンスを行いましょう(^^)

<抑えておきたいポイント>

隙間から雨水が浸入するとご紹介しましたが、棟板金には湿気や雨水が内側で溜まらずに排出できるよう、初めから少しの隙間が設けられています。

ですので、訪問業者などに「棟板金が浮いている」と指摘されても、実は問題なかったというケースもありますので、もし指摘を受けた場合にはすぐにその場で契約などせず、他の業者にも無料点検などで見てもらうようにしてください(*^^)v

◆2. 棟板金の剥離・飛散

劣化した貫板は棟板金を固定する力が弱くなりますので、強風や台風などの悪天候時に剥がれたり飛散したりするリスクが高まります(>_<)

棟板金の飛散は、周囲の家屋や人に被害を及ぼすこともあり、非常に危険です。

もし前回のメンテナンスから期間が空いている場合など、棟板金や貫板の状態が読めない場合には、早めの点検で確認しておくことが大切です!

貫板のメンテナンスは?

新築時に使用される貫板は木製のことが多く、長期間の使用による雨の吸水や湿気によって腐食していき、釘やビスでの固定が難しい状態となります。

そこで、棟板金に浮きが見られたり、使用期間的に貫板の寿命が想定される場合のメンテナンスをお伝えいたします。

◆貫板を含めた棟板金交換工事

オススメは貫板を含めた棟板金の交換工事です。

交換の際、貫板は木製ではなく樹脂製のものを使用すると耐水性が大幅に向上し、腐食が発生せずに長期間使用することができます(*^^)v

樹脂製の貫板にはビスによる固定が一般的です。

棟板金交換工事の計画時には、業者に何製の貫板を使用するか確認してみましょう(^▽^)/

私たち街の屋根やさんでも、棟板金交換工事や屋根カバー工法・葺き替え工事で貫板を取り換える際には樹脂製を使用しています!

棟板金交換工事の参考費用は税込154,000円~275,000円程となっております(*^^)v

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

【棟板金】釘浮き・錆 雨漏りを防ぐ棟板金チェックポイント【プロが解説!アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

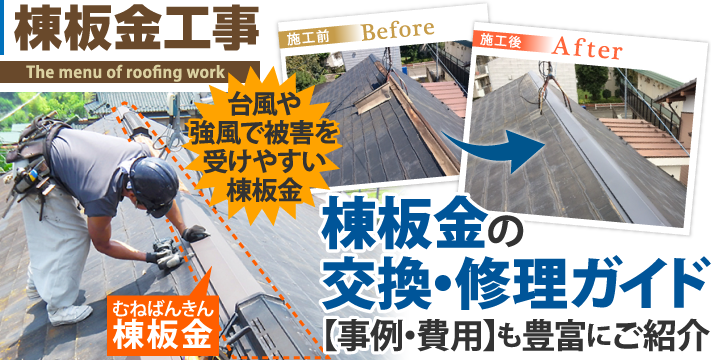

【保存版】棟板金の交換・修理ガイド|浮きや飛散の修理事例・費用も豊富に紹介

漫画でページの内容を先読み! 毎年9月、10月の台風の時期になると特に増えるのが、「棟板金の交換・修理」に関するお問合せです。「屋根の上から異音がする」「屋根のてっぺんが浮いている」など、確認が難しい屋根の上の異変は不安に感じる方も多いのではないでしょうか。「強風を受けて棟板金が剥がれてしまっ…続きを読むあなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 足立区六木にて築20年経過して釘抜けが起きてしまい固定が緩くなった棟板金の交換を実施!

-

【施工内容】

棟板金交換

- 棟板金交換工事のご紹介|調布市八雲台の施工事例

-

【施工内容】

棟板金交換

- 八王子市みなみ野でスレート屋根の棟板金交換工事を適正価格で実施しました!

-

【施工内容】

棟板金交換、換気棟