間違った屋根工事の代表例2選!屋根にはあえて作られている必要な隙間が存在します!

更新日:2024年01月05日

間違った屋根工事・・・って、なんだか恐ろしい言葉ですね(-_-;)

本来は屋根の不調や雨漏り、塗装などは業者にお任せすれば安心!のはずなのですが、中には間違った施工をしてしまう業者がいるようで、あとから調査を行った時にそれらを発見することがあります。

もしご自身で工事の間違いに気づけたら、後々の被害を防ぐこともできるかもしれませんので、本記事で代表的な2例をご紹介いたします(*^^)v

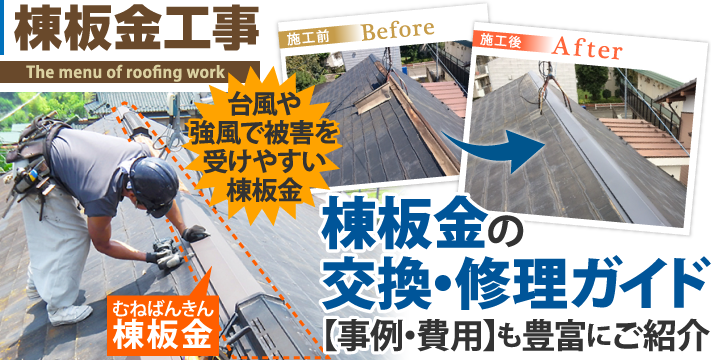

間違った屋根工事①:棟板金の隙間を完全に塞いでしまう

そもそも棟板金ってどんなもの?という方も多いのではないでしょうか(^▽^)/

棟板金は屋根面の重なり部分を覆うように設置されている金属製の板金で、屋根の隙間から雨水が浸入してしまうことを防いでいる重要な部材です。

ただ、その分雨漏りの原因となりやすい箇所とも言い換えられます(>_<)

棟板金には必要な隙間が存在します

棟板金と屋根材には隙間が存在しています。

「雨水を防ぐための棟板金に隙間があったもいいの?」と思われるかもしれませんが、この隙間は通気の関係上必ず必要となるんです(*^^)v

よほど横殴りの雨にならない限りわずかな隙間から雨水は入り込めませんし、隙間から湿気などが逃げていくことで、内側の下地材である貫板が腐食しにくくなるのです。

ただ、世の中の業者の中には知識に乏しく、雨漏りを止めるためにこの隙間をシーリング材等で埋めてしまうことがあります。

手っ取り早い方法に思えますが、これでは内側からの湿気を逃がせずに、結果として棟板金を固定している貫板を早く傷めてしまうことに繋がるのです。

たまにこういった処置を見かけますが、それは間違った屋根工事ですので気を付けるようにしてくださいね(^▽^)/

間違った屋根工事②:屋根塗装時の縁切り不足

再び、屋根における必要な隙間のお話です(^^)

スレート屋根では、屋根材と屋根材の重なり部分に隙間が設けられています。

この隙間は前述の棟板金と同様に通気と水分の排出を目的としております

普通の雨の場合には屋根材の下に雨水が浸入することはあまりありません(_)

しかし、横殴りの激しい雨の場合には、屋根材の下に多くの雨水が入り込んでしまうこともあります。

そのため、この雨水や湿った空気を逃がすための出口として隙間が設けられているのです。

しかし、適切な隙間が確保されていない場合には、雨水がスレートの下に滞留してしまい、変色や雨漏りの原因となります(-_-;)

特に端部はスレートの重なりであるため、雨水が留まりやすい場所です。

そのため、端部の変色は雨水がそこに滞留している証拠と言えます。

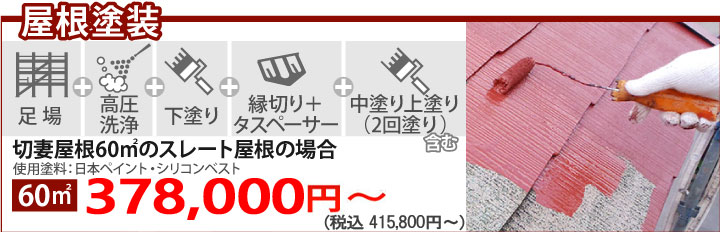

塗膜で隙間が塞がらないためには『縁切り』を行います!

縁切りは、適切な隙間を設けるための作業です。

スレートの重なり部分に適切な隙間を設けることによって、雨水を排出し、雨水の吸い込みを防止します。

塗装時に塗膜が塞いでしまったスレート同士の重なり部分に対し、ヘラを用いて隙間を作ったり、タスペーサーと呼ばれる部材を差し込んで隙間を設けることが『縁切り』に該当します(^▽^)/

もし、ご自宅のスレート屋根の端部だけが変色している場合には、縁切りがされていない可能性があります。

その場合には、専門業者に相談して適切な縁切りや補修対応を行うことをおすすめします。

私たち街の屋根やさんの屋根塗装工事ではタスペーサーを用いた縁切りもバッチリ行っていますので、どうぞご安心してお問い合わせください(^^)

タスペーサーの費用などを含め、屋根塗装工事は60㎡で¥378,000~が参考的な価格帯となっております!

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

屋根塗装が雨漏りを引き起こす!?スレート屋根の方は必見!【プロが解説!アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

【保存版】棟板金の交換・修理ガイド|浮きや飛散の修理事例・費用も豊富に紹介

漫画でページの内容を先読み! 毎年9月、10月の台風の時期になると特に増えるのが、「棟板金の交換・修理」に関するお問合せです。「屋根の上から異音がする」「屋根のてっぺんが浮いている」など、確認が難しい屋根の上の異変は不安に感じる方も多いのではないでしょうか。「強風を受けて棟板金が剥がれてしまっ…続きを読む屋根工事の種類を詳細解説!費用、業者選びのポイントもご紹介

屋根のことは私たち街の屋根やさんにお任せください。経験豊富なスタッフが皆様のお住まいの屋根を守ります。街の屋根やさんでは各種屋根工事や屋根リフォームを承っております。 屋根工事はその屋根の形状や使われている屋根材により小規模から大規模工事まで様々あります。必要な屋根工事は屋根の調査をした上でご…続きを読む被害が出る前!? 出た後!? 屋根工事のタイミングはどちらがオトク

建物の屋根に不具合が発生した場合、部分補修で済ますべきなのか、それとも思い切って全面的な改修をしてしまうのか、迷うことがあると思います。金銭的に余裕があるならば、全面改修の方が間違いはないのですが、世の中にそういう方は少数です。部分補修と全面改修、時と場合によってを使い分けるのが賢い屋根リフォーム…続きを読む屋根工事・屋根リフォームを相談するのが初めての方に、相談の仕方をご紹介

「屋根のことで悩んでいるけど、どこに相談したらよいか分からない」、「一度、電話をかけるとしつこく営業されそう」、「屋根の状態が悪いことは分かっているけど、各部の名称が分からないから、話がうまく伝わるか分からない」、こういったことで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。街の屋根やさんではお電話とメ…続きを読む屋根リフォームのお問い合わせから工事完了後まで、屋根工事の工程をご説明します

屋根工事なら街の屋根やさんにおまかせください!! お客様 メールかお電話でお問い合わせください。 どんなことでもお気軽に ご相談ください! ●屋根や外壁などのお悩み、お客様のご希望をお伺いいたします。 ●現地調査、無料点検のご依頼を承ります。 ●お客様の連絡先、お名前、対象地の住所…続きを読む屋根工事に関する3つのお得情報を教えます

年中日ざらし雨ざらしの屋根にはダメージが蓄積! 屋根のメンテナンスやリフォームというと、老朽化が進んだ家と決め付けてしまう方も多いようですが、実は違います。昔に較べて住宅の建材の性能は飛躍的に伸びました。そのことで、安心している方も多いでしょう。では、昔に較べて天候の方はどうでしょうか。季節を問わず…続きを読む知ってお得!屋根の便利な豆知識

普段に何気なく眺めている屋根ですが、近所のお住まいを見渡しただけでも、様々な形、様々な材料が使われていることが分かと思います。 また、グーグルアースなどでは世界中の屋根を眺めることができます。素敵なデザインのものもあれば、ユニークでかわいらしいものもあります。屋根の勾配とデザイン屋根の勾配が緩やか…続きを読む屋根工事・屋根のリフォームに対する不安を解消致します!不安ゼロ宣言

街の屋根やさんのサイトをご覧いただき、まことにありがとうございます。今このページをご覧になっている方の多くが、屋根リフォームに対して心配や気がかりな事があるのではないでしょうか? 【動画で確認「不安ゼロ宣言」】 長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという…続きを読む屋根工事に関する工事別必要日数

屋根工事をご発注いただく場合、気になることの一つに工事日数があると思います。確かに工事中は普段とは違い、施工スタッフなどがお住まいを出入りするので通常の生活が送れずご不便に感じることも多いと思います。最初に工事の日数がある程度わかっていれば、ご安心という声もよく伺います。 建物の大きさや工事…続きを読むこのページに関連する漫画コンテンツ動画をご紹介

漫画で読むならコチラ

動画で見るならコチラ

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

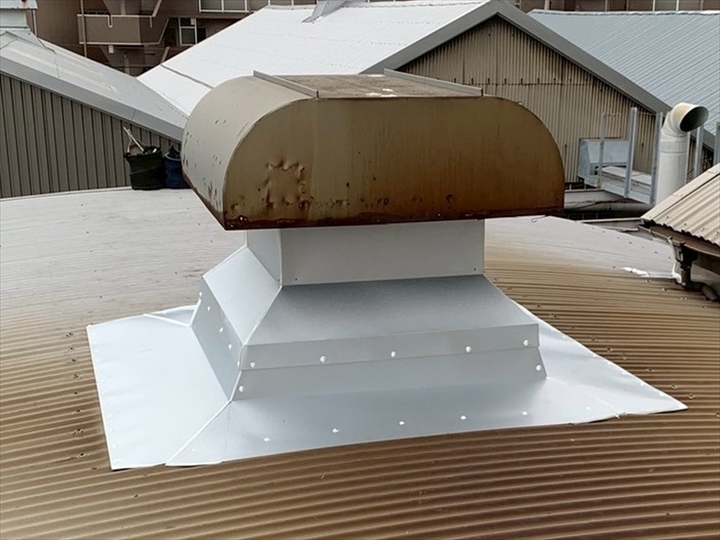

- 工場の屋根で発生したベンチレーター周りの雨漏り修理|板金巻き施工事例【葛飾区白鳥】

-

【施工内容】

屋根補修工事

- 中野区若宮で屋根塗装工事を実施!断熱・遮熱効果を発揮する塗料ダンネストを使用!

-

【施工内容】

屋根塗装

- 瓦屋根の棟補修と漆喰詰め直しで雨漏りを未然に防ぐ!【葛飾区新小岩の施工事例】

-

【施工内容】

屋根補修工事、瓦屋根工事、漆喰詰め直し