屋上の雨漏りは原因特定が大切!雨漏りの兆候やリスク、散水試験による原因特定方法

更新日:2024年10月13日

雨漏り修理工事で一番重要なのは何でしょうか?

答えはどこから雨水が入り込んでいるのかを特定することです!ここが不確定のまま工事を進めてしまうと、必要のない工事が行われたり、工事をしても雨漏りが止まらないことがあります。

その様な状況にならないために、街の屋根やさんでは念入りな調査と的確な工事のご提案を徹底しております!

今回、 狛江市東和泉にてご依頼をいただき、屋上のウレタン防水工事を実施させていただきました。

本日はその様子と、屋上の雨漏り特定の重要性について解説していきます!

雨漏りの原因を特定する重要性

雨漏りの原因には、防水層の劣化やひび割れ、排水不良、施工不良など、さまざまな要因があります。

これらの原因を特定せずに表面的な修理を行うと、根本的な問題は解決されず、再び雨漏りが発生する可能性が高いです!

このため、雨漏りの原因を特定せずに工事を行った場合は工事を行った意味がなくなり、無駄な出費を招くことになってしまいます。

適切な調査を行うことで、適切な対策を講じることが可能となり、確実な雨漏り修繕をすることに繋がります。

将来的な修理費用を削減するためにも、雨漏り補修を業者へ依頼する際には原因特定の重要性を理解し、適切な調査を実施することのできる業者へ依頼するようにしましょう!

屋上からの雨漏りを防ぐためには点検とメンテナンスが大切

屋上からの雨漏りを防ぐためには、定期的な点検とメンテナンスが重要です。

屋上に上がることができる場合には定期的に屋上の状態を確認し、ひび割れや水たまりの有無をチェックすることで、劣化を早期に発見することが可能です!

また、地震や台風のあとは屋根に被害が発生しやすいです。これらが起きたあとには必ず屋上をチェックし、問題がないか確認しましょう。

そして、もし劣化が見られる場合は、業者に相談し、調査を依頼することが重要です。また、劣化が見られない場合であっても、10年を目安に専門業者へ点検を依頼することをオススメします。

専門業者は様々な視点から屋上やお住まいに問題がないか確認し、一見してわからないような劣化の兆候にも気が付くことが可能です。

早期発見と早期の対応で、雨漏りのリスクを最小限に抑えていきましょう!

屋上の劣化を放置するリスク

屋上の劣化を放置することは、さまざまなリスクを伴い、最終的には深刻な問題につながる可能性があります。

屋上の劣化が進行すると、ひび割れや防水層の劣化が発生し、雨水が侵入しやすくなります。

軽微なひび割れであれば大規模な修繕は不要ですが、ひび割れは放置することで次第に拡大し、雨漏りの原因になりかねません。

劣化を放置したことで内部への雨漏りが発生し、建物の構造に深刻なダメージを与える可能性があります。

そして、さらに屋上の劣化を放置すると、建物の構造材が雨水や湿気にさらされ、腐食や劣化が進行します。

屋上の劣化を放置すると、初期の補修が必要な段階から進行し、最終的には大規模な修理工事が必要になる可能性が高まります。

早期に対処することでコストを抑えることができますので、屋上の劣化や異常は決して放置しないようにしましょう!

屋上防水で起こる雨漏りの兆候

屋上の雨漏りを防ぐためには、雨漏りの兆候を早期に発見し見逃さないことが大切です!

具体的な兆候には、ひび割れ、剥離、膨れ、水たまりの発生などがあります。

これらの症状を確認することで、雨漏りが発生する前に適切な対策を講じることが可能です。

それ以外にも、屋上で異常を感じるという場合には念のため専門家に見てもらうと安心です!

散水試験で雨漏り特定

散水試験は、屋上の雨漏りを特定するための有効な方法の一つです。

この方法では、雨漏りの原因と思われる箇所に水をかけて、どの部分から雨漏りが発生するかを調査します。

これにより、特に問題がある箇所を重点的に確認することができます。実際に水をかけることで、雨漏りの原因であるかどうかが明確になり、影響を直接確認できるため非常に効果的です。

私たち街の屋根やさんでは雨漏りの原因特定のため散水試験を実施させていただいており、工事をしても雨漏りが止まらなかったというお客様から調査のご依頼をいただくことも多いです。

雨漏りが直らず困っている、特定の重要性を理解した業者に依頼をしたいという方はぜひ街の屋根やさんへご相談ください!

*散水試験は44,000円から承っております!

狛江市東和泉の屋上ウレタン防水工事の様子をご紹介

続いて、先日ご依頼をいただき屋上の防水工事を実施させていただいた際の施工事例をご紹介させていただきます!

街の屋根やさんのホームページでは工事の様子や調査の様子を多数掲載しておりますので、ぜひご覧ください!

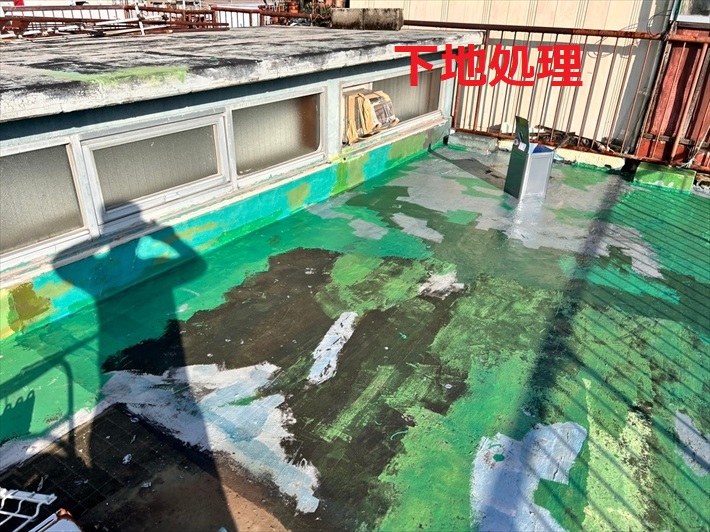

防水工事の前に下地処理作業

屋上の床面は過去に何度か補修をした形跡があちこちに残っています。緑やグレー色など様々な色が入り混じっている状況でした。

防水層自体が剥がれている部分もありましたが、その下にも古い防水層が出てきている状況でしたので、床面の広い部分からの雨漏りではありません。

屋上には落下防止のために手摺が設置されていて、その基礎のコンクリートと床面の取り合い部分にぱっくりと口が開いているところがありました。

手摺の柱はコンクリートの基礎に埋まっているのですが、基礎をくるむ様に防水が巻かれている状況でしたので、鉄骨製の柱の中に入り込んだ雨水が防水層の外側に出てくる様に水抜き穴を空けていきます。

色はバラバラですが、浮いた部分を除去して下地処理をおこなっていきます。浮いたところをそのまま防水しても新し防水層が古い防水層ごと剥がれてしまいますので、細かく見ながら下地処理をおこないます。下地処理がおわりましたらプライマーを塗布して防水層の密着性を高める作業をおこないます。

ウレタン塗膜防水

新たな防水はウレタン塗膜防水をおこなっていきます。

ウレタン塗膜防水は、液状のウレタン材を使用して行われる防水工法の一つです。この方法では、ウレタン材を均一に塗布することで防水効果を実現します。重要なポイントの一つは、厚みを一定にしムラをなくすことです。このため、均一な厚さにするためには2回に分けて塗布することが一般的です。防水材が乾燥するのに時間がかかるため、日を明けて2回塗りを行うことが推奨されています。

ウレタン塗膜防水は、50年以上前から使用されており、塗膜防水(メンブレン)工法として知られています。この方法は継ぎ目がなく凹凸にも施工できるため、屋上やベランダなど様々な場所に施工することが可能です。また、コストパフォーマンスにも優れているとされています。複雑な形状にも対応し、強靭な防水層を作成することが可能です。

ウレタン塗膜防水の1層目の作業が完了しました!

この後は乾燥時間を置いて2層目のウレタン防水をおこなっていきますが、本日の作業はここまでです。明日2層目と保護材のトップコートを塗布して工事完了となります。念入りな調査をおこなった事で適切な工事を適切な範囲で低価格でご提案することができました!

街の屋根やさんでは、お客様のお困りになっていることを解消し、ご希望の通りの工事が出来る様に最適なご提案をおこなっておりますので、街の屋根やさんまでお気軽にお問合せください(^O^)/

記事内に記載されている金額は2024年10月13日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

防水工事で雨漏り防止!陸屋根・屋上のチェックポイント【プロが解説!街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

ウレタン防水とは?メリット・デメリットとバルコニー・ベランダや陸屋根(屋上)への施工工程

バルコニーやベランダ、陸屋根(屋上)への防水対策として現在最も一般的なのが、ウレタン防水です。 「ベランダにウレタン防水をすすめられたけれどどんな工事なの?」 「ウレタン防水の耐久性は?見積りをもらったけれど費用は妥当?」 「他の防水方法と比べてどうなの?」 とお悩みではありませんか? …続きを読む屋根の雨漏り修理方法や費用相場は?自分で直さずに専門業者へ依頼すべき理由を解説

台風や集中豪雨の時期に多く見られる雨漏りは、築年数の浅い住宅でも発生することがあります。 雨漏りをそのままにしてしまうと、室内の床が濡れるだけでなくフローリングの劣化やカビの発生につながり、お住まい全体の健康を損ねてしまいます。 特にカビはアレルギーや健康被害を引き起こすこともあるため、早急な対策…続きを読む雨漏り修理の費用と失敗しないためのポイント!修理や原因の特定方法

突然発生した雨漏りに対して修理をどのように進めればいいのか、初めての場合では悩みがちなポイントが多くあります。 「雨漏りが発生したけど、直せそうなら自分で修理しても問題ない?」 「雨漏り修理にいくらかかるのか相場を知りたい」 今すぐの雨漏り修理に迫られている方もいらっしゃるかと思いますので…続きを読む雨漏り修理に火災保険が適用される条件を徹底解説!申請の流れと注意点

雨漏り修理に火災保険が適用できれば、突然の被害による経済的ダメージを減らせますので非常に心強いですよね。 ですが、雨漏り修理に火災保険が適用される条件を満たしていなければ、保険金を利用した工事を行うことができません。 もしかしたら、ご自宅の雨漏りのケースでは火災保険がおりない可能性があるので…続きを読む

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

- 【八王子市久保山町】バルコニーを長く守る!ウレタン防水通気緩衝工法による安心の防水工事

-

【施工内容】

防水工事

- 足立区島根にて笠木交換工事でパラペット部分からの雨漏りを解消

-

【施工内容】

雨漏り修理

- 【世田谷区下北沢】集合住宅の屋上防水のメンテナンスをウレタン防水で実施しました

-

【施工内容】

防水工事